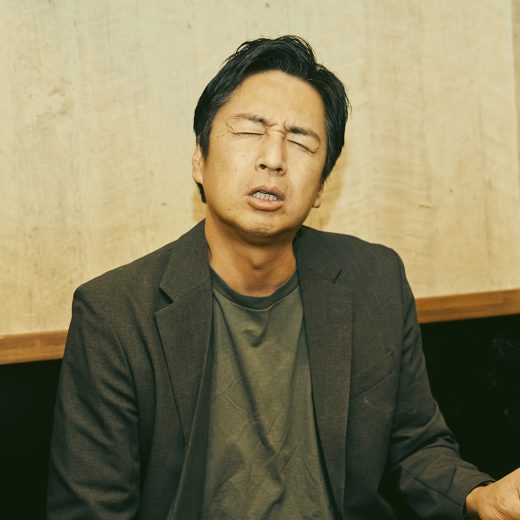

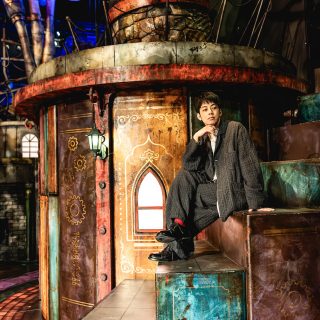

放送作家、NSC(吉本総合芸能学院)10年連続人気1位であり、王者「令和ロマン」をはじめ、多くの教え子を2024年M-1決勝に輩出した・桝本壮志のコラム。

「約20名の部下をもつ主任になり、うまく組織づくりができるのか不安です。桝本さんは、どうやって数百名の若手をまとめているのですか? 強いチームをつくるコツがあれば教えてください」という相談をいただきました。

東京と大阪の吉本NSCには、1000人以上の生徒がいるので、彼らをまとめ上げ、強いチームにしていくのはハードワークです。

しかし、有難いことに僕の授業では、15年間、出席率が高く、けして群れることが好きではない芸人の卵たちが、それなりの同期愛をもって巣立っていってくれました。

今回は、僕の知見をもとに「令和の強いチームをつくるコツ」をシェアしていきたいと思います。

学校は「群れるな」→会社は「群れよう」の矛盾

私たちは学生時代、先生や親から、なにかと「群れるな」と言われますが、社会に出ると、会社終わりの飲み会や週末のゴルフ、フットサルなど、なにかと「群れようぜ」のお誘いが増える矛盾があります。

令和世代は、この「群れようぜ」が好きではないので、組織主導でおこなう懇親会のような会合は、強いチームづくりには不向きな時代です。

しかし、令和世代を「仲間意識がないやつらだ」と切り捨てるのは違います。ミドル世代よりもSDGsなどの社会問題への関心が高いことからも分かるように“彼らは、目的なく群れる会社のノリは好きではないけど、目的をもって取り組むタスクには連帯力を発揮する頼もしい人材”なのです。

リーダーは、時代に合わなくなってきた「群れようぜ」に気づき、令和世代とは「仲良くなろう」ではなく「協力しよう」と考える。これを押さえて次へ進みましょう。

漫画も組織も役割のないキャラは消えていく

連載当初は活躍していた漫画の登場人物が、徐々に影が薄くなり、やがて消えていくことがあります。これは、作者が役割を与えなくなったか、愛情が薄らいだからですが、同じことがチームづくりでも言えるのです。

令和世代は「とにかく言われた仕事をやれ」を嫌います。どんな目的があるのか? 自分の役割は何なのか? が不明瞭だと、苦痛であり上司からの愛情を感じないのです。

なので、私たちリーダーは「強いチームづくり」というストーリーに沿って、それぞれに役割を与え、キャラ立ちをさせていく必要があるのです。

例えばNSCには、コンビを結成している生徒と、まだ相方が見つからず、目的や役割を見いだせない生徒がいます。相方のいない生徒に「黙ってそこに座っていろ」と言っていては、やがて辞めていく可能性もあります。

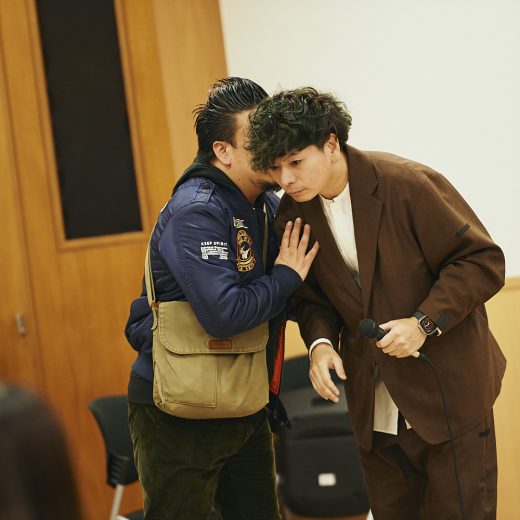

そこで僕は、ネタ見せの授業にアレンジを加えてみました。その名も「ネタ見せを阻止せよ」です。

ネタ見せの授業とは、通常、エントリー者が次々にネタを発表していくのですが、僕の授業では、最初に全員でトークをさせて、面白いエピソードを語った人から、ネタを披露、もしくは自己紹介ができる。

つまり、コンビを結成している人はネタの講評を得ることができ、結成できていない生徒は相方募集のアピールができるという、全員に目的と役割をしっかり与えるのです。

役割があると、必ずその人のキャラクターが立っていき帰属意識が生まれます。各々が所属感をもったチームは、協調性や連帯感が強くなっていくというのが僕のたしかな経験です。

チームメンバーは常備薬なんです

同じ職場や教室にいる人は、ときに目障りなものですが、僕は「ここにいる人は、いつかのための常備薬なんだよ」と伝えています。

卒業したNSC生がよく言うのは「新しい現場に同期がいてくれてよかった」「同期のアドバイスのおかげで相方と仲直りできた」などの“やがて分かるありがたみ”。

いわば、チームになったメンバーは、異動で違う部署になっても、仕事外の人生相談などでも、「いつかやってくる困難」をサポートする、痛み止めや絆創膏になってくれる利点があるということなんです。

卒業生たちのエピソードを伝えると、生徒たちは、教室内にいる同期らと、より豊かにつながっていこうというマインドを駆動させ、自発的に結束に向かっていくのです。

これが、僕がつくる強いチームの秘密なんですね。

ではまた来週、別のテーマでお逢いしましょう。

1975年広島県生まれ。放送作家として多数の番組を担当。タレント養成所・吉本総合芸能学院(NSC)講師。王者「令和ロマン」をはじめ、多くの教え子を2024年M-1決勝に輩出。