2012年のJリーグ参加から12年目となる2024シーズンにJ1入りを果たし、最後まで優勝争いにからんだ町田ゼルビア躍進の理由に迫る「FC町田ゼルビアの飛躍を支える、裏方仕事術」をまとめてお届け! ※2025年4月掲載記事を再編。

- 1.平均年齢33歳、COO上田武蔵30歳。J1町田台頭の影に、若いフロント陣あり「大胆に挑戦できる社風」

- 2.J1町田躍進の裏側。30歳の若きCOOが主導する、他チームと一線を画す取り組み【後編】

- 3.J1町田人気の裏側。スタジアムを「城」に見立てた、エンタメ戦略で観客を呼び込むフロント術

- 4.J1町田、グッズ売上額が倍々で推移! 入社2年目の女性社員が繰り出す、一線を画す発想戦略

- 5.「町田を世界へ」仏リヨン提携、アジア進出…J1町田の世界戦略、始動

- 6.J1町田、常勝軍団を作るために。伝説のアカデミー指導者による育成組織の確立

- 7.J1町田の未来を支えるカリスマ指導者。育成年代で最も大切なこととは

1.平均年齢33歳、COO上田武蔵30歳。J1町田台頭の影に、若いフロント陣あり「大胆に挑戦できる社風」

サッカーが盛んだった東京都町田市で設立された小学生の選抜チーム、FC町田のトップチームとして誕生した町田ゼルビア。いわゆる街クラブが前身という、Jリーグ所属チームのなかでも稀有な存在だ。その町田ゼルビアが大きく飛躍するきっかけとなったのが、2018年、サイバーエージェントの経営参画だ。

そのサイバーエージェント出身で、2022年12月末にゼルビアのCOOに就任したのが、上田武蔵氏だ。夢は、「日本をワールドカップで優勝させること」と言い切る、サッカー愛にあふれた経営者の挑戦とは?

――サイバーエージェントに入社したきっかけは、スポーツ×ITの可能性を感じたからだそうですね。

上田 はい。サイバーエージェントに入社したのは、日本のサッカー業界を盛り上げるビジネスに就きたいという想いと、IT×スポーツというジャンルに惹かれたのが理由です。FC町田ゼルビアがサイバーエージェントグループ入りしたのは、僕が2年目のタイミングだったのですが、最初の3年間は、ABEMAやアメーバブログなどのメディアサービスをまとめているメディア事業本部という部署で、主に営業に従事し、4年目でゼルビアに出向になりました。

入社2年目に、(サイバーエージェント代表の)藤田(晋氏)に将来のビジョンをプレゼンする機会があったのですが、そこでサッカービジネスに携わりたいと話したことから、抜擢してもらったのだと思います。

こんなに早く夢が叶うとは思っていなかったので、驚きましたが、それ以上に、自分が一番好きなフィールドでチャレンジができることへの楽しみや、ワクワク感が強かったですね。もっとも、COO就任を前提としての出向ではなかったので、このポジションは自分自身で勝ち取らないといけないと思っていました。

2.J1町田躍進の裏側。30歳の若きCOOが主導する、他チームと一線を画す取り組み【後編】

2024年シーズン、J2からJ1に昇格し、優勝争いを繰り広げたFC町田ゼルビア。チームの躍進と比例するように、ホームでの試合観客動員数もファンクラブ会員数も順調に上昇している。その裏には、上田氏が主導する、他のチームとは一線を画す取り組みがあった。

―――企業としての大きな使命は、観客動員数を上げ、売上を伸ばすことだと思います。それには、サポーターを増やすこと、そして、彼らにスタジアムに足を運んでもらうことが必須です。そのために、国立競技場での試合開催、ホームスタジアムでのユニークなイベントのほかに、力を入れていることを教えてください。

上田 親会社がサイバーエージェントという強みを活かし、インターネットサービスを駆使した取り組みを展開しています。その代表格が、ABEMAで配信していただいている「FC町田ゼルビアをつくろう~ゼルつく~」というサポーターや視聴者参加型の応援番組や、「ZELVIA 異端の新参者」というリアリティーショー番組です。

サッカーの試合は週末に1回。プロ野球やバスケットに比べ、試合数が少ないので、平日の試合がない時に楽しんでいただけるデジタルコンテンツを展開するのは、非常に大切だと思っています。地方在住で、ホームゲームになかなか足を運んでいただけないサポーターの方もたくさんいらっしゃいますしね。

コンテンツ制作は、ABEMAの担当チームの皆さんが主体となり、当社の広報スタッフが撮影協力するという形をとっていますが、テーマとしてこだわっているのは、チームの“裏側”を見せること。サポーターの皆さんがふだん目にしないような、選手の意外な一面やロッカールームの裏側、黒田剛監督のオフに密着するなど、試合とは関係ないチームの魅力を発信するのが、切り口のひとつになっています。

3.J1町田人気の裏側。スタジアムを「城」に見立てた、エンタメ戦略で観客を呼び込むフロント術

ホームとなる町田GIONスタジアムを城に見立ててさまざまな仕掛けをし、ホームゲームに合わせて「キッズデー」や「ゼルビア イースター」などのイベントを開催。SNSでは試合以外のネタも積極的に発信しているFC町田ゼルビア。これらを統括しているのが、2020年に入社した岡田敏郎氏だ。アイデアの種はどこから生まれ、どうカタチにしているのか。

ーーFC町田ゼルビアは、観客を呼び込むためのさまざまな試みをされています。とくに知られているのが、2021年から“築城”を開始した「天空の城 野津田」ですが、これは、スタジアムが最寄り駅から遠く、アクセスが悪いことを揶揄されていたのを逆手にとった発想だそうですね。

岡田 はい。スタジアムのブランディングをしているのは、おそらくJリーグで当クラブだけだと思います。2021年当時はコロナ禍真っただ中で、さまざまなエンタメイベントが中止を余儀なくされていました。そんななか、私たちがサッカーというスポーツ以外に、エンタメとして皆さんに何か提供できないかと考え、社内スタッフを4~5名ずつのグループに分け、いろいろなアイデアを出し合いました。そこで、私が所属したグループから出てきたのが、スタジアムのブランディング化(テーマパーク)でした。

スタジアムへの入場時間を「開城時間」と表記し、グッズ売り場を「武器・防具屋」と称してグッズを着用(使用)することを「装備」と呼ぶなど、徹底的に“城”にこだわっています。ファン・サポーターを“雲”に見立て、雲が大きくなればなるほど、より高い位置に上っていくのだと考えています。ご来城者がいらっしゃる導線上には城門をつくり、スモークを炊くなどの演出もしているんですが、こんなことをしているのは、FC町田ゼルビアぐらいです(笑)。

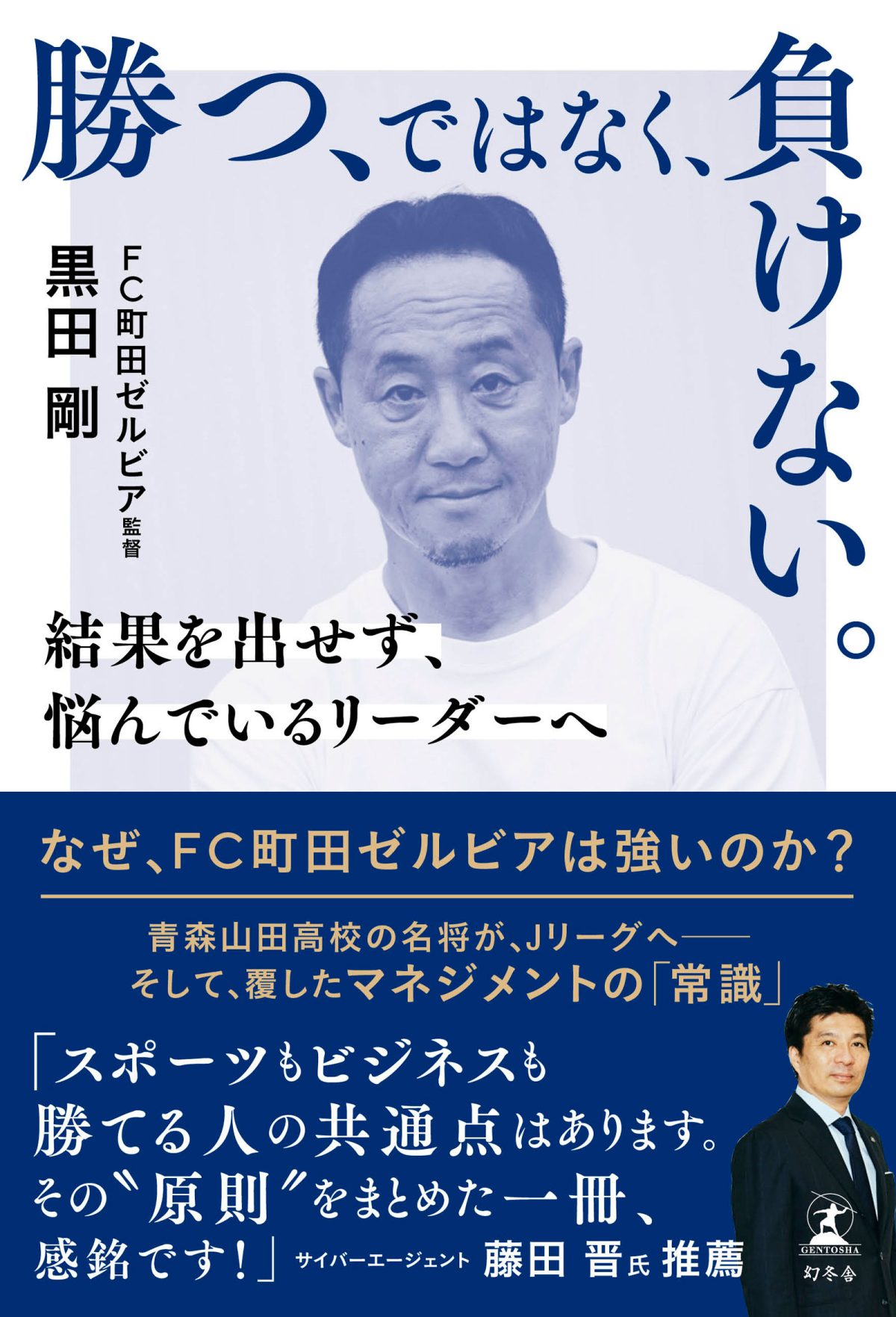

FC町田ゼルビア大躍進の裏には、アマでもプロでも通用する、黒田流マネジメントの原理原則があった。組織・リーダー・言語化など、4つの講義を収録。結果を出せず悩んでいるリーダー必読。黒田剛著 ¥1,540/幻冬舎

▶︎▶︎▶︎購入はこちら

4.J1町田、グッズ売上額が倍々で推移! 入社2年目の女性社員が繰り出す、一線を画す発想戦略

オンラインストアには、ビブス型のメッシュバッグや、どの選手のものが当たるかお楽しみというシークレットキーホルダー、試合会場では御朱印帳ならぬ蹴球印帳や約24cmの特大アクリルスタンド、特製ガチャなど、ひと味もふた味も違うグッズを展開しているFC町田ゼルビア。2022年以降、グッズの売上額も倍々で推移しているなど、絶好調だ。

――神戸琴葉さんは大学3年の時から、インターン生としてホームゲームでのグッズ売り場の準備や当日の運営をされており、入社後は、自ら希望してグッズの企画・開発をする部署に配属されたそうですね。印象的なグッズをいくつか教えてください。

神戸 はい。グッズだけでなく、チケット販売やファンクラブ運営なども行う部署ですが、グッズ制作は、私と同年代の女性社員のふたりで主に担当しています。グッズに関しては、ありがたいことに、1年目から自分のアイデアを積極的に取り入れてもらえました。

とくに印象に残っているのが、2023年6月のホームゲームで開催した「ゼルビア♡キュン祭り」です。“キュンキュン”にかけて、99のイベントを実施し、町田市に提出できる「ゼルビアオリジナル婚姻届」や選手それぞれのキュンポーズを使用したハート型缶バッジ、選手の私服姿のクリアフォトカード、ジャンボうちわなどを新たにつくりました。翌年の2024年にも第2回となる「ゼルビア♡キュン祭り」を開催し、とくに、反響が大きかったのが、シークレットチェキ。どの選手のものが当たるかわからないというチェキなのですが、販売開始から20分ほどで完売し、ご来場いただいた方に大好評で、嬉しかったです。

5.「町田を世界へ」仏リヨン提携、アジア進出…J1町田の世界戦略、始動

「町田を世界へ」をスローガンに掲げるFC町田ゼルビアが、2024年末、国際部を新設し、本格的なグローバル展開に着手した。その責任者を任されたのが、2009年入社の田口智基氏である。2018年にサイバーエージェントが経営参画する前からのゼルビアを知る田口氏に、クラブの変化、そして、今後のグローバル展開について語ってもらう。

――田口さんが入社したのは、FC町田ゼルビアの運営法人がNPO法人から株式会社に変わった翌年だそうですね。入社当時と今とでは何か変化はありますか?

田口 現在当社の社員は30名ほどいますが、当時の社員数は全部で6人。僕の肩書きは営業担当でしたが、実際は、できることは何でもやっていました。オフィスもコンパクトで、誰が何を話しているか、すべて聞こえてしまうくらいで(笑)。選手にしても、プロは数名で、多くの選手が他に仕事を持ちながらサッカーをしているといった状況でした。練習場所も、土のグラウンドだったんですよ。それを思うと、隔世の感があります。

とくに大きかったのは、サイバーエージェントのグループ傘下に入ったこと。それまでは、「夢はあるけれどお金はない」といった感じでしたが、資金を得られたことで、クラブ専用の練習場が整備され、J1クラブライセンスが交付されるなど、長年切望しながらも叶えられなかったことが、一気に動き始めました。2022年には、黒田(剛)監督が就任し、2023年にはJ2で優勝してJ1に昇格、2024年は優勝争いを演じるまでになったおかげで、地元での認知度が高まり、協賛してくださる企業もかなり増えましたしね。ポスターやチラシの設置をお願いしに、町田駅周辺の飲食店を一軒一軒たずねていた身としては、感慨深いです。

6.J1町田、常勝軍団を作るために。伝説のアカデミー指導者による育成組織の確立

Jリーグ所属クラブの大半が、小学生年代にあたるジュニア、中学生年代のジュニアユース、高校生年代のユースといったアカデミー組織を有し、その中から将来トップチームに昇格する選手の育成に力を注いでいる。FC町田ゼルビアも然り。2021年には、豊富なキャリアを誇る菅澤氏がアカデミーダイレクターに就任。選手だけでなくコーチの成長をも促す、菅澤メソッドを実践している。

―――2009年、Jリーグが制度をリニューアルするにあたり、育成責任者の名称をアカデミーダイレクターに変更しました。クラブの育成を統括するポジションですが、具体的にはどのようなことを行うのでしょうか?

菅澤 クラブによって求められることは多少違うと思いますが、FC町田ゼルビアの場合、サッカーという競技が今後どういう方向に進むのか、将来も見据えた上でクラブが目指すサッカーや選手像の指針を示し、コーチたちが指導しやすい環境を整えたり、コーチと監督の連携を図ったりといった位置づけになっています。

我々が目指しているのは、全カテゴリーの選手が、「巧く・賢い・タフ」なってもらえるよう、手助けすること。巧さは大前提で、巧さを活かすのは賢さであり、賢さを活かすのはタフさだということを、それぞれの年代に合わせて習得できるよう意識しています。体力のないジュニア年代は巧さを、ジュニアユースの年代で賢さを、身体ができつつあるユース年代はタフさを、といったイメージですね。

7.J1町田の未来を支えるカリスマ指導者。育成年代で最も大切なこととは

日本代表が悲願のワールドカップ出場を果たしたのは、1998年のこと。あれから30年弱、ワールドカップでベスト8以上を狙えるのではと期待されるまでに、日本のサッカーは強く、進化した。その影響は、育成の場にも間違いなく及んでいる。育成に携わり続けてきた菅澤氏の目に、その変化はどのように映っているのだろうか。

―――菅澤さんは一貫して、小学生年代(U12)を5年以上指導し、中学生年代にあたるジュニアユース(U15)、高校生年代にあたるユース(U18)の指導にあたっていらっしゃいました。育成年代の指導者にとって、最も大切なことは何だと思われますか?

菅澤 まずは、子供たちにサッカーを好きになってもらうことですね。サッカーは走り回るから疲れますし、頭も使わないといけないハードなスポーツです。でも、ピッチ上には、ゴールを狙うことをはじめ、相手の逆を取ったり、ドリブルで抜いたり、攻撃を防いだりと、いろんな楽しみが散りばめられています。その楽しみを子供たちに知ってもらい、好きになってもらうのが、指導者が目指すべき第一歩だと思います。その次の段階として、競争に勝つ喜びや選ばれることの楽しみがありますが、そもそもサッカーを嫌いになってしまったら、その段階には進めませんから。

逆に、サッカーを嫌いにさせることは、びっくりするほど簡単なんですよ。自信をなくさせればいいんですから。サッカーに限りませんが、「自分はダメだ」「評価されていない」と思ったら、一生懸命取り組む気持ちが失せるのは当然のこと。なので、指導者には、子供たちのモチベーションを維持させながら、健全な競争をさせる工夫や配慮が求められると思います。