2021年、FC町田ゼルビアのアカデミーダイレクターに就任した菅澤大我氏。1996年から30年に渡り、Jリーグ所属のさまざまなクラブで選手の育成、元日本代表の森本貴幸氏や小林祐希氏ら、多くの逸材を発掘してきた菅澤氏が、サッカー界全般の育成について、今、思うこととは? 「FC町田ゼルビアの飛躍を支える、裏方仕事術」第7回、FC町田ゼルビア アカデミーダイレクター・菅澤大我氏。後編。

指導者がすべきは、サッカーを好きなってもらうこと

日本代表が悲願のワールドカップ出場を果たしたのは、1998年のこと。あれから30年弱、ワールドカップでベスト8以上を狙えるのではと期待されるまでに、日本のサッカーは強く、進化した。その影響は、育成の場にも間違いなく及んでいる。育成に携わり続けてきた菅澤氏の目に、その変化はどのように映っているのだろうか。

―――菅澤さんは一貫して、小学生年代(U12)を5年以上指導し、中学生年代にあたるジュニアユース(U15)、高校生年代にあたるユース(U18)の指導にあたっていらっしゃいました。育成年代の指導者にとって、最も大切なことは何だと思われますか?

菅澤 まずは、子供たちにサッカーを好きになってもらうことですね。サッカーは走り回るから疲れますし、頭も使わないといけないハードなスポーツです。でも、ピッチ上には、ゴールを狙うことをはじめ、相手の逆を取ったり、ドリブルで抜いたり、攻撃を防いだりと、いろんな楽しみが散りばめられています。その楽しみを子供たちに知ってもらい、好きになってもらうのが、指導者が目指すべき第一歩だと思います。その次の段階として、競争に勝つ喜びや選ばれることの楽しみがありますが、そもそもサッカーを嫌いになってしまったら、その段階には進めませんから。

逆に、サッカーを嫌いにさせることは、びっくりするほど簡単なんですよ。自信をなくさせればいいんですから。サッカーに限りませんが、「自分はダメだ」「評価されていない」と思ったら、一生懸命取り組む気持ちが失せるのは当然のこと。なので、指導者には、子供たちのモチベーションを維持させながら、健全な競争をさせる工夫や配慮が求められると思います。

たとえば、スタメンを毎回固めずに、時々フラットにして、全員にチャンスを与えてみる。サッカーでは、戦術の説明をする際、選手名が記載された磁石を使うのですが、レギュラー陣が上で、サブメンバーは下の方というように、並び方で、その時の序列が大体わかってしまいます。子供のモチベーションをあげるのがうまい指導者は、その並び方を時々変えるんですが、それだけで、子供の気持ちにスイッチが入るんですよ。「いつも下の方なのに、今回は上の方にある。コーチは自分に期待をしてくれているのだから、頑張ろう」って。そうしたマネジメント力というか、気を配れることも、指導者に必要な要素だと思います。

―――指導者の心ない言葉に傷ついて、サッカーが嫌いになったり、離れてしまったりというケースもよく耳にします。

菅澤 どのコーチも、選手を伸ばしたい、弱点を克服してもっとうまくなってほしいという気持ちで指導しているはずなので、悪気はないのだろうとは思います。ただ、選手を思っての言葉や指導であっても、相手に伝わらなければ、意味がない。なので、感情的になってはいけないし、「どんな言葉を用いて、いつ伝えるか」も、正しく判断すべきです。子供の様子をふだんからしっかり見ていれば、その子の心理状態がどうなのか、ある程度は推測できます。で、「今日は機嫌が悪そうだから、これを言っても響かないだろう」と思えば、言葉を引っ込めることも必要だと思います。

とはいえ、コーチも人間ですし、指導中もゲーム中も、夢中になればなるほど、平常心を保つのは非常に難しい。それは、私自身、経験上実感しています。しかも、指導する相手も、息が上がって、興奮状態にあるわけです。なので、衝突しやすい状況になってしまうこともあるんですね。だからこそ、選手が今どんな状況にあるのか、冷静にキャッチし、言葉をかけるタイミングを見計らう能力も、指導者には必要なのだと思います。

僕自身の話をすると、子供たちを直接指導する立場だった時は、毎回不安な気持ちを抱えながらピッチに向かっていました。この練習内容で本当にいいのだろうか、自分の考えは正しいのだろうかと。そもそもトレーニング内容は昨日と同じでも、天気や選手のコンディション、気持ち次第で、相手の反応は違ってきます。同じ選手に、同じ言葉をかけても、通じることもあれば、通じないこともある。指導するというのは、本当に難しいですね。

でも、それでいいのかもしれません。コーチは、自分の指導に不安を持ち過ぎてもいけないし、自信を持ち過ぎてもいけないのだと思います。

1974年東京都生まれ。1996年、選手として所属した読売クラブ(現・東京ヴェルディ)育成部門コーチとなり、元日本代表の森本貴幸氏や小林祐希氏ら、多くの逸材を発掘。その後、名古屋グランパスや京都サンガF.C.。ジェフユナイテッド市原・千葉ではTOPチームとアカデミーを指導。ロアッソ熊本などで育成年代のコーチや監督を歴任し、2021年から現職。

今は、非効率的な練習を行う強豪チームはほぼない

―――指導者に転身されて30年、サッカーの指導方法はずいぶん変わったのではないでしょうか。

菅澤 驚くほど変わりましたね。昔は根性論が幅を利かせていましたが、今は、プロだけでなく育成年代においても、科学的な根拠に基づいたフィジカルトレーニングやボールトレーニングが導入されています。以前は、子供たちがゴール前に一列に並び、長い順番待ちをしながらシュート練習をするといった練習も珍しくありませんでしたが、今は、そうした非効率的な練習を行っている強豪チームは、少なくなってきてると思える。

練習時間にしても、昔は長くやればやるほど強くなれるという風潮がありましたが、今は、実際の試合と同じく1時間半~2時間に設定し、その範囲内でいかに負荷をかけ、上達させるかに腐心しているチームが増えています。

何より、先ほどお話したように、指導者の子供たちに対する声がけも、ずいぶん変わりました。感情に任せ、頭ごなしに子供を怒鳴りつけるような指導者も、かつては珍しくありませんでしたが、今それをしたら大問題ですからね。

……我が身を振り返ると、指導者になりたての頃は、感情的になったこともありますし、言葉使いにしても、なっていなかったと思います。指導者に威厳がないと、選手に大事なひと言が突き刺さらないんじゃないかと考え、あえて距離をとったこともありました。今思えば、もっと良いやり方があったはずなんですけど、あの時は必死に考えて、あれがベストだと思っていたんですよね。当時の教え子に会った時は、「あの時は本当にごめん!」って謝っていますけれど(笑)。子供だけでなく指導者も、いろいろな経験をすることで、成長するのだと実感しています。

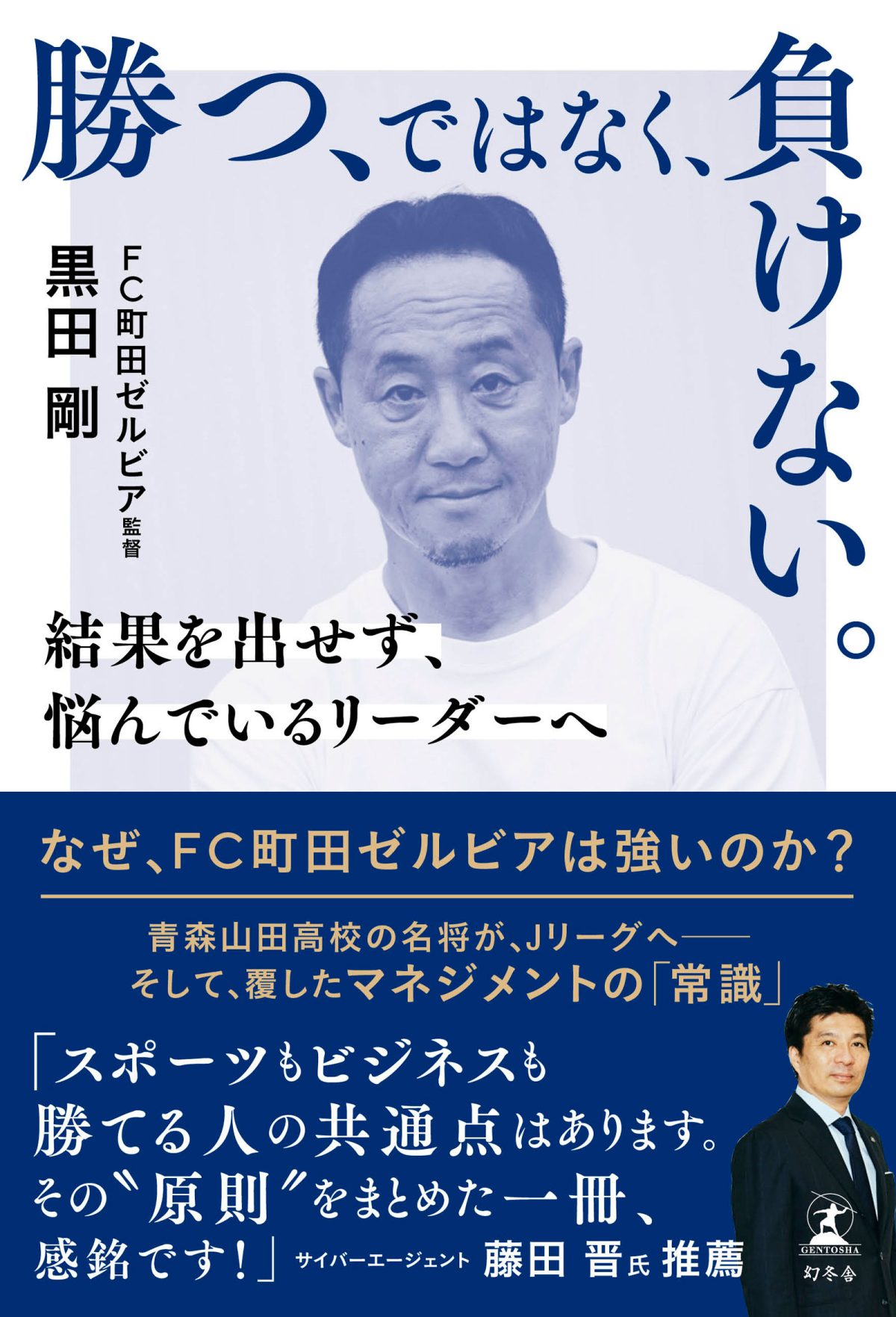

FC町田ゼルビア大躍進の裏には、アマでもプロでも通用する、黒田流マネジメントの原理原則があった。組織・リーダー・言語化など、4つの講義を収録。結果を出せず悩んでいるリーダー必読。黒田剛著 ¥1,540/幻冬舎

▶︎▶︎▶︎購入はこちら