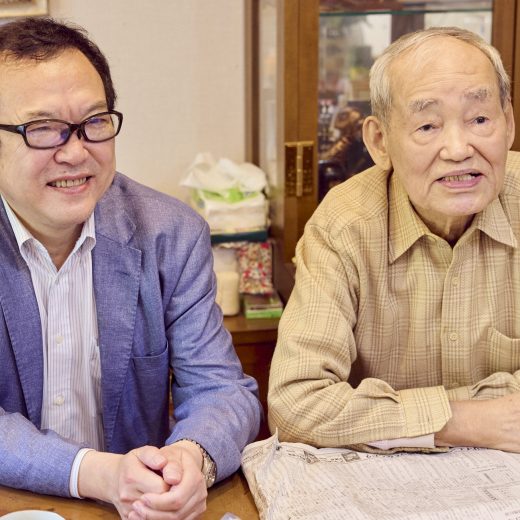

横尾忠則さんと和田秀樹さん。美術と医学、別世界で壁を壊し続けるふたりに共通する“自由自在”な生き方とは。「見えない世界」が見えてくる面白対談! 『80歳の壁』著者・和田秀樹が“長生きの真意”に迫る連載。4回目。

“遊びのための遊び”はやらない。生きることが遊び

和田 何かの記事で横尾さんが「生きることは遊び」とおっしゃっていて、その通りだと思いましてね。

横尾 もうね、僕は性格的にすごいちゃらんぽらんで、いい加減ですよ。ものすごくいい加減な生き方をしていると思います。

和田 いやあ、それがいいんです。だって、くそ真面目な人は鬱にもなりやすいですからね。横尾さん的には仕事も遊びになってる感じですか。それとも、いろいろと楽しめることがある感じですか?

横尾 趣味的なものはないです。例えばゴルフをやるとか、そういう「遊びのための遊び」は、ぜんぜんない。ただ、絵を描いたりね。日常生活の中でいい加減にやってることが、遊びに近いんじゃないかと思いますね。

和田 なるほど。

横尾 みんなね、遊びっていうと、カラオケが遊びだとか、麻雀が遊びとか、ゴルフが遊びというふうな考え方をしてるけれど。僕はそんな「遊びのための遊び」をわざわざしようとは思わない。日常のごく普通のことが遊びになる。歩くだけでも遊ぼうと思えば遊べるわけですよ。そこがね、あんまりみんなわかってないのかな。

和田 「遊びはこういうものだ」と枠にはめようとしますよね。

横尾 遊びっていうのは、それ自体、目的を持ってないでしょ。結果を考えませんよね。損するか得するか、それも考えない。遊びに目的を持っちゃった瞬間から遊びがなくなっちゃうから。

和田 仕事はどういうふうにお考えですか?

横尾 えっ、仕事……(笑)。あのねえ、まず僕は、経済生活の何の役にも立っていませんよね。でもまあ、とにかく絵を描くしかない。描くしかないけれども、その絵を描くことにも、とっくの昔から飽きてるわけですよ。もう10代で飽き20代で飽き、30代でずうっと飽き続けて、まだやっているわけですね。

和田 (笑)。

横尾 だからってね、好奇心っていうのもあんまり無いです。好奇心を持っちゃうと、どうしても意欲が絡んでくるんですよ。野心とか。そういうのは疲れるから極力、そういうものに関わらない。

和田 出たとこ勝負?

横尾 うん。ラテン系です。

和田 それもすごく大事だと思いますよ。長生きとか健康のためには。なる前からの心配が、日本人は多すぎるんですよ。

和田 日本人が「遊び」という特別な時間を作りたがるのは、仕事がつまらな過ぎるからだと僕は思っているのですが。

横尾 そうかもしれませんね。だけど僕はね、仕事というものに「つまんない仕事」も「つまんなくない仕事」もないと思っているんです。仕事は仕事なんですよ。つまんなくするのも、面白くするのも、その人の問題だからね。その人がその仕事に振り回されて、問題を抱え込んでいるだけのことだから。

和田 締め切りとかのプレッシャーとかストレスみたいなものはないんですか?(笑)。

横尾 え、プレッシャー? 締め切り? 無いです(笑)。もっと前に描いちゃうからね。『週刊新潮』に連載している原稿も28本分くらい入稿しています。

和田 すごい(笑)。

横尾 それで編集者が順番をわからなくなって困ってる(笑)。「順番なんかどうでもいいから手当たり次第出せば」と言うんだけどね。暇があると書いちゃうんで、どんどん溜まっていくの(笑)。

和田 みんな横尾さんみたいに自由闊達に生きたらいいのに。わざわざ自分を窮屈にしている人が多すぎると思いますよ。

横尾 みんなね、自分の枠を決めてしまうから。自分の学んだこととか経験したことが自分のすべてだと思っている。だけど僕は、自分の経験とか学んだものなんてあんまり無いから、枠なんてない。むしろ、その枠の外側のものに興味があるから。あんまり勉強し過ぎるとさ「勉強」っていう枠を作ってしまって、その中からしか発想できなくなるじゃないですか。

和田 そうですね。

横尾 枠が無きゃ、外はつながっているんだから。いろんなものと。自然界や宇宙ともつながっている、他人ともつながってる、見えない世界ともつながってる。こんなふうにね、いい加減なんですよ、僕は(笑)。

現代美術家。1936年兵庫県生まれ。ニューヨーク近代美術館をはじめ世界各国の美術館で個展を開催。2015年には高松宮殿下記念世界文化賞受賞。日本藝術院会員。文化功労者。2025年6月22日まで、世田谷美術館にて個展「横尾忠則 連画の河」、8月24日まで、グッチ銀座 ギャラリーで「横尾忠則 未完の自画像 - 私への旅」を開催中。

生きてるか死んでるか、わからない状態になりたい

和田 死生観みたいなものは? 例えばスウェーデンでは、食べられなくなった時点で「もう生きる意志が無い」と見なして点滴をしなくなります。日本は無理にでも生かそうとする。だから、生きてるか死んでるかわかんない状態の人ができてしまう。それが幸か不幸かの議論は別として。

横尾 僕は、生きてるか、死んでるかわかんない状態になりたいですね。

和田 そうですか(笑)。

横尾 ええ(笑)。そんなにはっきりした状態でなくても絵は描けるんで。絵はね、そんなはっきりしたものを描く必要はないんです。曖昧な部分がないと、やっぱり絵として成立しないんですよ。

和田 そこもAIにはできないことでしょうね。絵は「こういうものを描こう」と決めてから描くんですか?

横尾 ときどき「これはどういうアイデアですか」と聞かれることがあるんですけど。僕の作品にアイデアはないんです。アイデアなんか持ったら、もうそれに取り憑かれて、結局は考えなきゃいけなくなる。だからアイデアよりも、むしろ無意識とか直感とか、なんかそういったものなんじゃないですか。

和田 非常に不確かなもの。

横尾 はい。物質じゃないし、触れられもしない。それがなんなのかよくわかりません。もしかしたら死者からのインスピレーションかもわからない。自然界からくるかもわからない。アニミズムっていうのもありますしね。あるいは、神からのインスピレーションかもわからない。だからやっぱりアイデアっていうのは、自分のアイデアと言えないんですよ。

和田 創作の意欲みたいなものは今も落ちないんですか?

横尾 それはねえ、落ちるか、落ちないかじゃなくて、変化することは確かです。昔の20代、30代の意欲じゃないけれども、物を作ることに対してはね、そんなに疲労感もない。まあ100歳200歳って生きれば、もっとできるとは思いますけどね。

和田 200歳(笑)。でもやっぱり、何かが浮かんできて絵を描くっていうのは、神がかったというか……。自然とか気とか、表現の仕方はわからないけど、それが横尾さんの体を借りて描かしているような気もするんですけど。

横尾 そこにはね、自我が消えますからね。それはものすごく良い状態だと思います。芸術は自我から入るんだけれども、最終的には、それを普遍的なものに変えていかないと、自我の状態で止まってしまうと、それはもう見てて気分の悪い作品になる。エゴイスティックなものになっちゃうんですよ。

和田 自我を超越する?

横尾 自分が描いていることには違いないんですよ。だけれども「これはどうも自分じゃない、何か別の他動的な力が働いている」っていうのかな。でも、それ以上考えると、今度また、妄想になってきて。

和田 難しいですね(笑)。

横尾 だから、そこはね、知らんぷりするんです。どっちでもいいじゃないかと。

和田 そうですよ。だって、作品が答えだと思うんです。

横尾 そうです。考え方のプロセスなんか、そんなものどっちでもいい。

和田 ですよね。

横尾 そこは、見る人にはわからないんだから。

※5回目に続く

1960年大阪府生まれ。東京大学医学部卒業後、同大附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、浴風会病院精神科医師を経て、和田秀樹こころと体のクリニック院長に。35年以上にわたって高齢者医療の現場に携わる。『80歳の壁』『女80歳の壁』など著書多数。