現代美術フィールドで独自の位置に立つ会田誠。その作品と活動、思考を濃縮した『会田誠のスクラップブック』がリリースされた。圧倒的な情報量と限りない現代美術愛を詰め込んだ渾身の作品集。あまりにも多面的に活躍する作家ゆえ、紹介しきれるものではないが一部をお見せしよう。

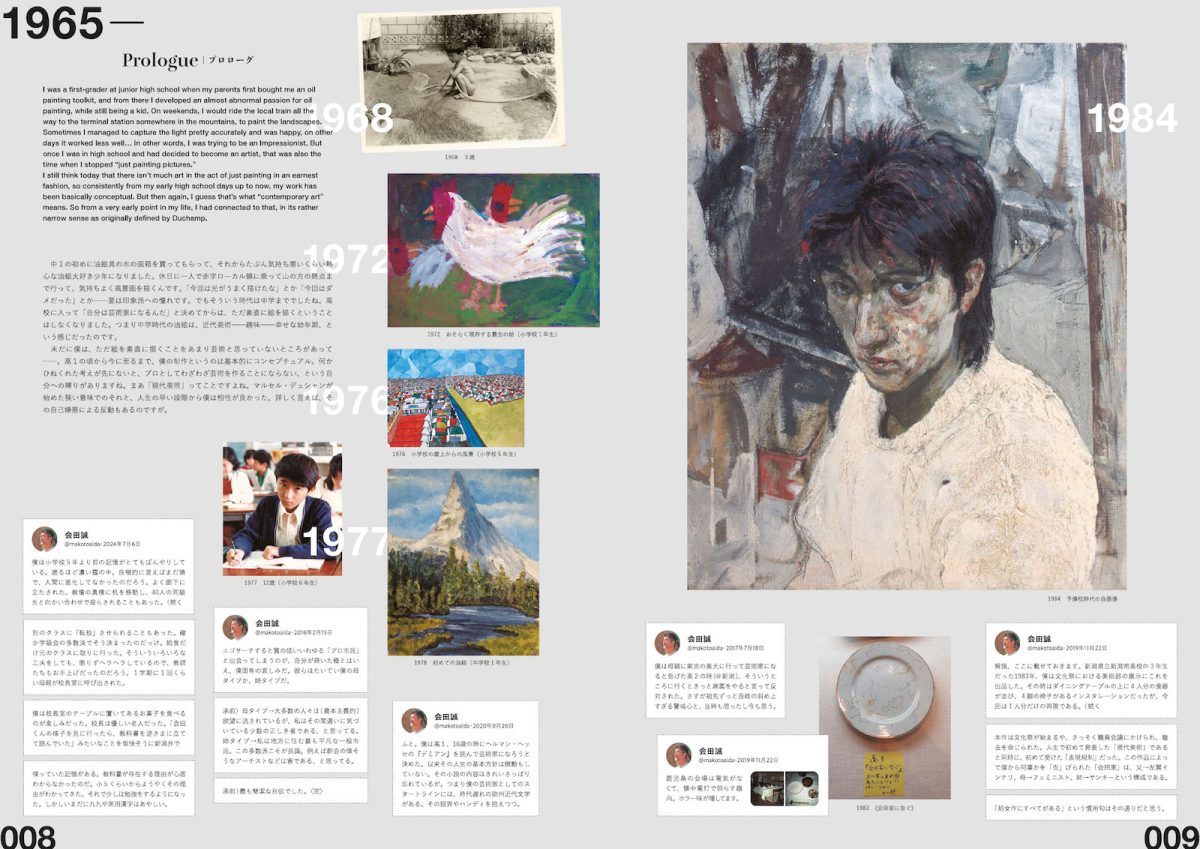

時間軸で追う「会田誠」の軌跡

中学一年の初めに油絵用の木製絵具画箱を買ってもらった少年は熱心に絵を描いた。休日には鉄道に乗り、山中にある終点で降りて、風景画を描いた。それは鉄道が発達し始めた19世紀、印象派の画家たちがそうしたように。特別な光を求めて移動した。

高校一年のとき、ヘルマン・ヘッセ『デミアン』を読んで、芸術家になることを決心した。わざわざ芸術をつくるなら何かひねった考えがなければならないということを早い段階から自分に課していた。マルセル・デュシャンの思考と相性が良かったという。東京藝術大学卒業、同大学院美術研究科修了(油画技法材料研究室)。

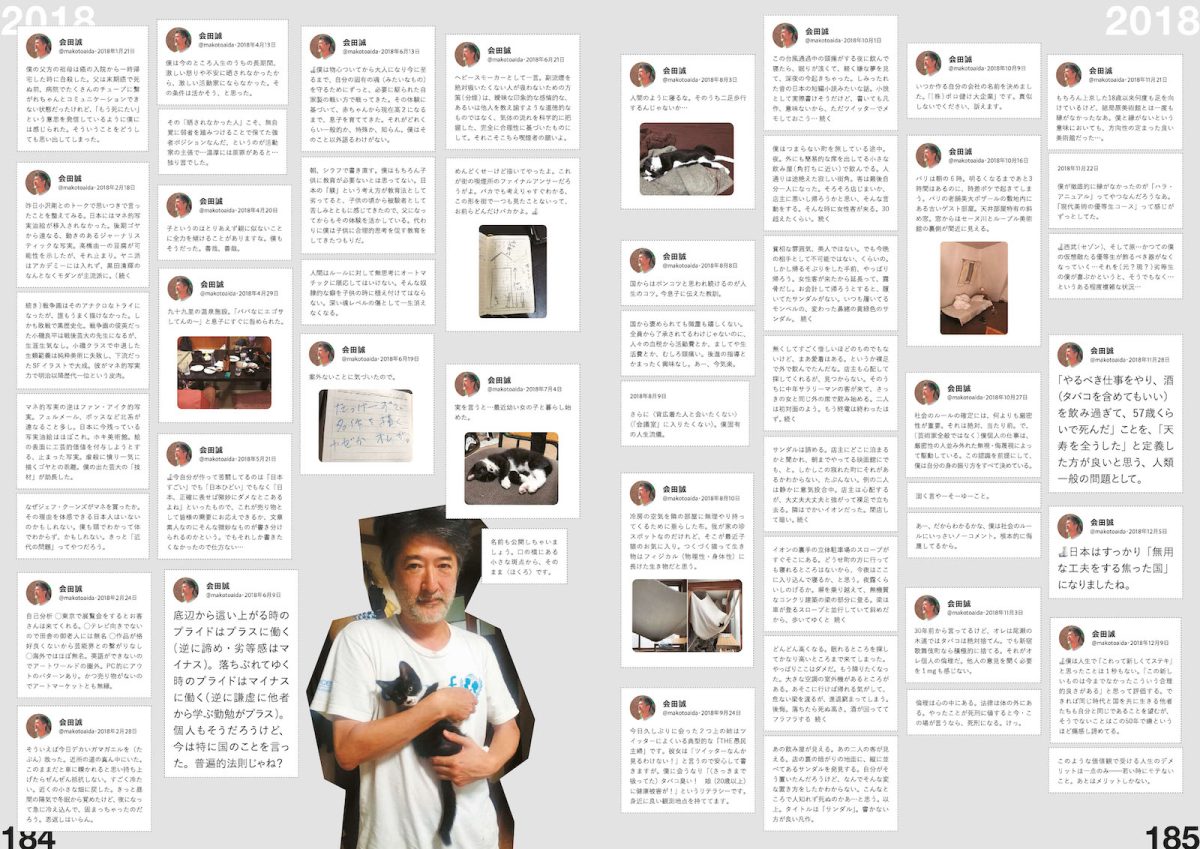

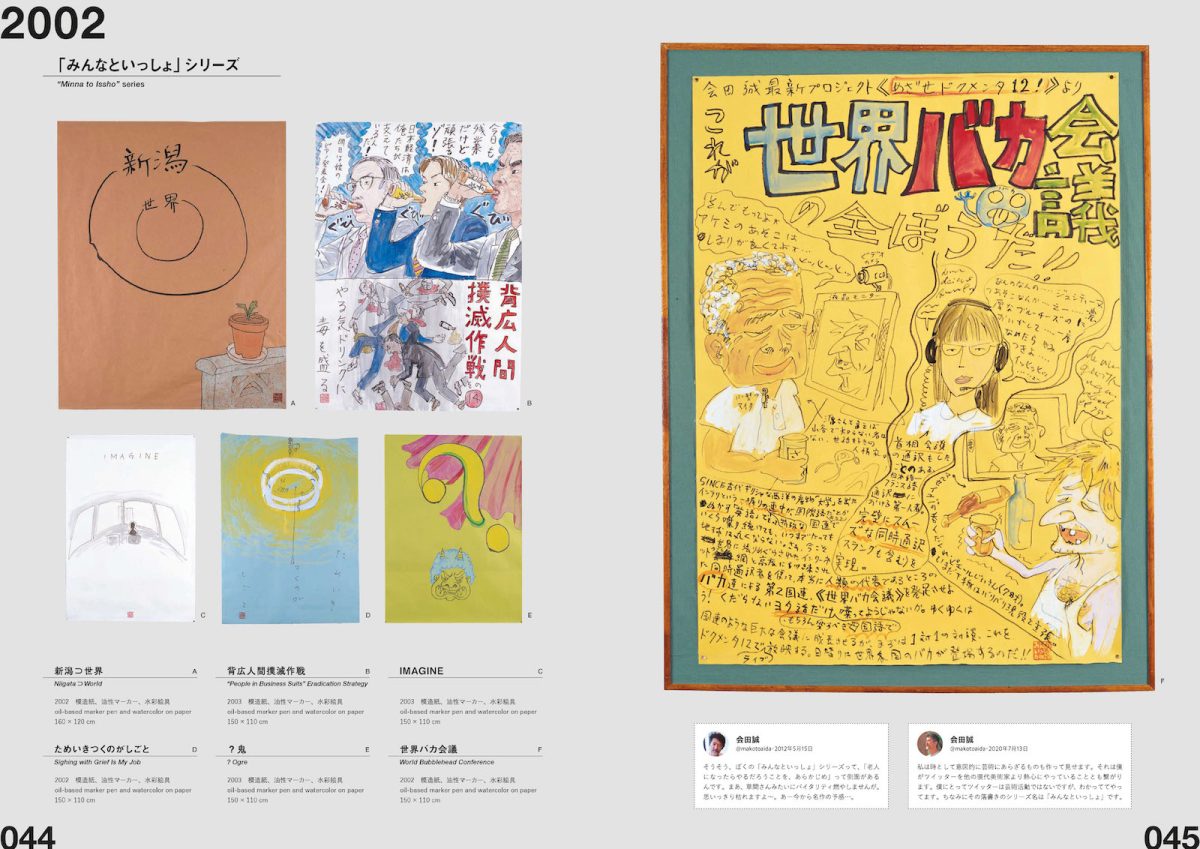

そうやって出来上がった会田誠という美術家。デビューは1993年。彼のおもに2000年以降の活動と作品をまとめたのが本書である。A4判という大判、ハードカバー、およそ240ページ。各ページに情報がびっしり詰まっている。なにしろ、図版総数750点以上、2011年から始めたTwitter(現X)の投稿約880回分再録。

ただの作品集ではない。作品写真、そのもとになったドローイングなど多数、制作プロセス、作家本人による解説、展覧会DMなど。それらを整理しすぎず、ある程度、未編集を意図して要素を集積させた本で、作家の思考に始まり、制作の現実まで、より近づこうという意図だ。プロセスと完成作品の中間に位置するというような意味も込めて「スクラップブック」と名づけた。現代のスクラップブック制作の名手というと、大竹伸朗、みうらじゅんが思い浮かぶ。彼らは実体としてスクラップブックを作るが、会田は(実際には編集者がだが)これまでの活動を基本的に時間軸にして、展開し、貼りつけてくれたスクラップブックである。

1965年(昭和40年)生まれ。小学校1年生、小学校5年生、中学校1年生、予備校時代(1984年)の絵が載っている。

「絵画を素直な気持ちからではなく、アイロニカルな気持ちで描く」という姿勢は1999年までには完成していた。会田誠にとって、2000年前後、20世紀と21世紀の切り替わりに集中してさまざまなことが起こった感がある。

2000年にアジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)の招聘でニューヨークに滞在。そこでは敗北感と同時に幻滅も味わった。翌2001年には結婚、そして息子の誕生。それまで現代美術の主流はといえば、大型インスタレーションやビデオアートであって、絵画は「冬の時代」だったからこそ、彼はそれに真っ向から取り組んでいたのに、いつの間にか絵画が復権して、マーケットでよく売れるようになる。

世の中では本格的にインターネットが普及しだしたことも大きい。子どもの頃にベストセラーになった、「人類は1999年に滅亡する」という『ノストラダムスの大予言』の呪縛から完全に解けてなかったようで、そんな気持ちでその頃を過ごしていた。

自身の内外の変化によって、作風も変わっていく。「アイロニカルな絵画」をそれまでほど頻繁に描かなくていいと思ったという。そして彼の表現は多様化していったように見える。

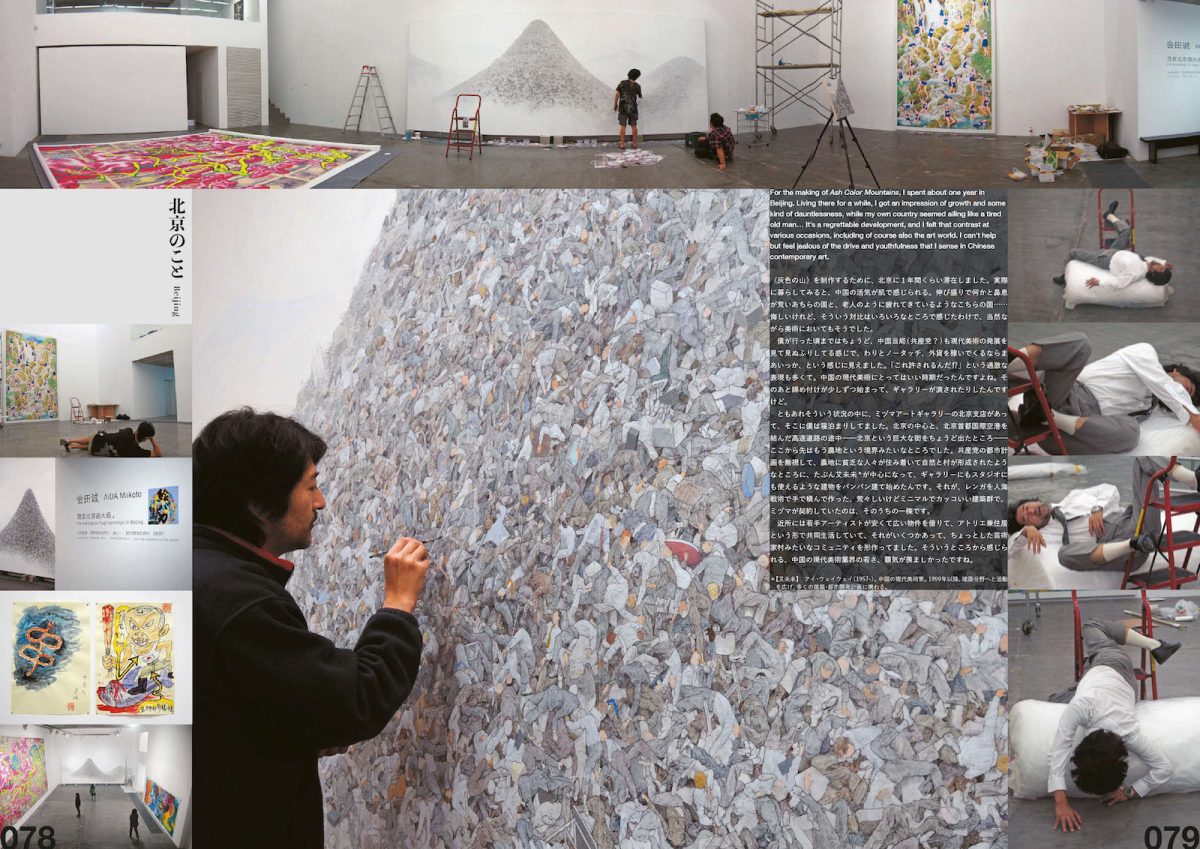

所属するミヅマアートギャラリーの北京支店(当時)に寝泊まりして、大作《灰色の山》(2009年)の制作に集中していたときの記録。自分で、あるいはスタッフが実際にネクタイをしたモデルになって写真を撮り(画面右側)、それをもとに、死屍累々のサラリーマンを描いた作品。前述「みんなといっしょ」シリーズに《背広人間撲滅作戦》(2003年)というのがあり、その延長の作品と見ることができる。

おにぎり仮面は2000年、即興で生まれたナンセンスなキャラクターだったが、絵画、映像、立体作品となって登場し、会田の分身のようにも思われた。作者としては「怠惰、楽天、カッコ悪さ、無為自然」を込めているそうだ。「無為」は仏教の言葉。弥勒菩薩半跏思惟像のポーズをして、雑草の生えた排泄物を台座にして座っているように見える。生きることの意味を説いているようにも見える。なかなか意味が深い。

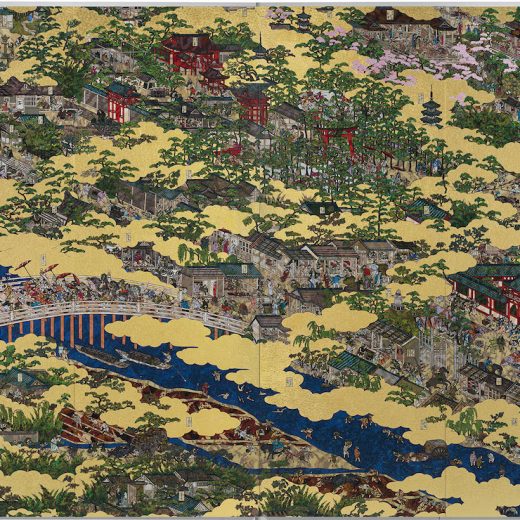

以前にゴキブリを描いたように、これも人々が嫌うカラスもいつか描きたいと思っていた会田。東日本大震災に襲われた風景を目にして、自分の描きたかった絵に似ているとも思った。この大きな屏風絵は2012年〜2013年の森美術館での大規模個展「天才でごめんなさい」で発表された。長谷川等伯《松林図》や菱田春草《落葉》から引用していることをTwitterで明かしている。

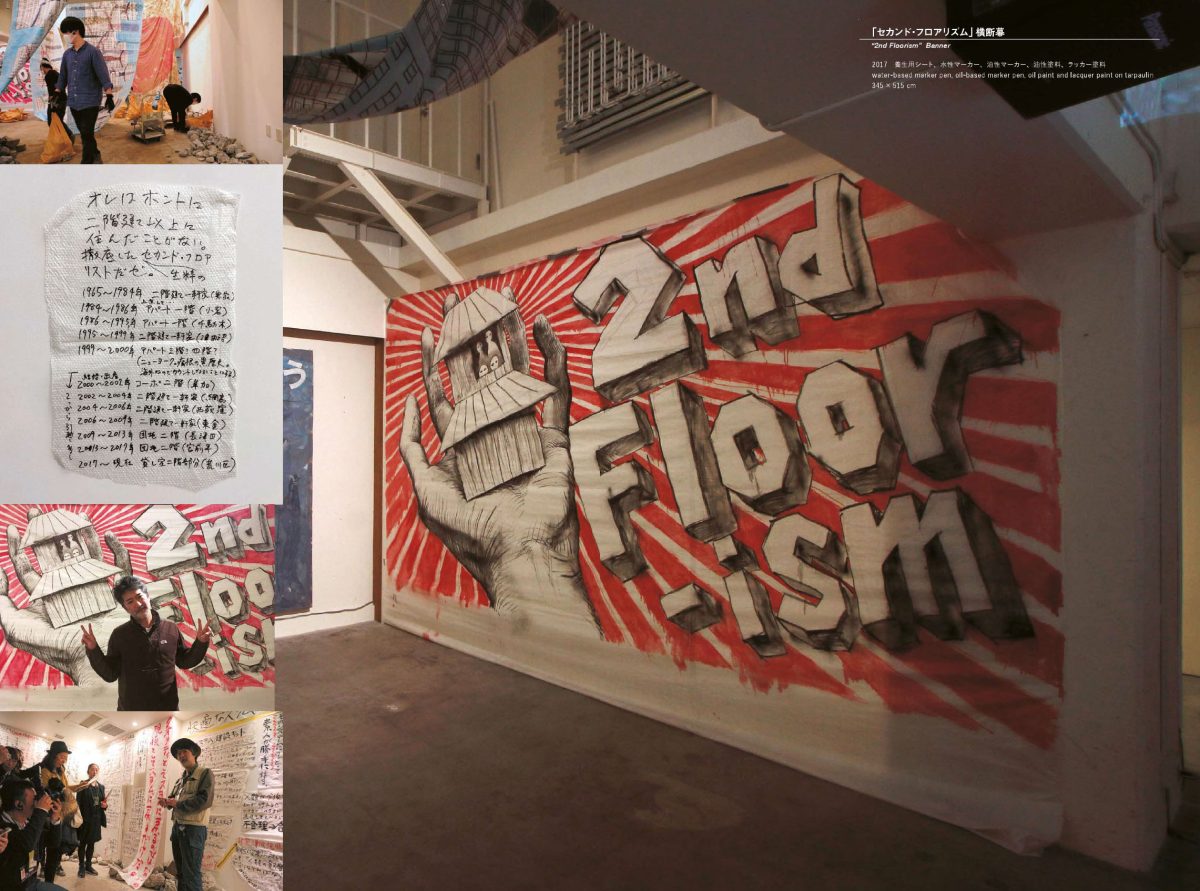

二階建て主義『セカンド・フロアリズム』宣言。「僕は一素人建築ウォッチャーとして、有名建築家が作った最新美学の大胆な意匠の巨額を投じた巨大施設より、スラムやバラックが好きなのだ。」と説く。その理由はそっちの方が「かっこいいしおもしろいしいばってないしうつくしい」。さらに「オレはホントに二階建て以上に住んだことがない。徹底した生粋のセカンドフロアリストだぜ。」

ゼネコンの大林組を母体とする大林財団が始めた助成制度「都市のヴィジョン」の最初の助成対象に会田が選出された(2018年)。「新しい都市のあり方をアーチストに考えさせる—。今回このような大役をいただいて、もちろん、嬉しかったし、がぜん闘志がみなぎりました。」と会田。展覧会は青山通りに面した古いビルを使って開催された。

地震に遭ってクネクネと揺れるオベリスク《Shaking Obelisk》、日本橋の上に高速道路を架けるのではなく、高速道路の上に、より巨大な橋を架けよという《シン日本橋》、これはすでに山口晃が構想していたことと同様のものだったので、山口風の絵に仕上げ、サインは「ニセ口晃こと会田誠」の署名がある。《東京都庁はこうだった方が良かったのでは?の図》では高い石垣の上に天守閣を持つ城を建て、そういう都庁が良かったというのを紙に鉛筆と色鉛筆で描き、それを山口晃に渡し、描いてもらおうという意図。山口はカンヴァスに油彩、水彩、墨で描き、《都庁本案圖》という作品に仕上げた。東京の中に英語を公用語とする《NEO出島》をつくろうというプランと《新宿御苑大改造計画》ジオラマは、ともに立体作品となって展示。《雑草栽培》や「都市計画家も建築家もアーチストも何もやるな、なるがままに任せよ」という《何もやるな》。宮内庁を(皇居ごと)京都へ、金融庁を大阪へ、防衛省を稚内と沖縄へと東京の一極集中を解消、地方の活性化の提案《僕ちゃん良いコト思いついちゃったヨ〜♪》、日本狼復活!を掲げた《◯×半島無人化計画》、頭寒足熱、ニッポンの頭を冷やそう やっぱり♡北海道遷都という《北海道遷都》。社会彫刻を唱えたヨーゼフ・ボイスへの親しみを「♪ボイス、ボイス、あんたの時代は良かった〜」という替え歌で歌う《アーティスティック・ダンディ》などなど。

今思うとすごい展覧会だったが、本書でも60ページという大量のページ数を割いて掲載している。

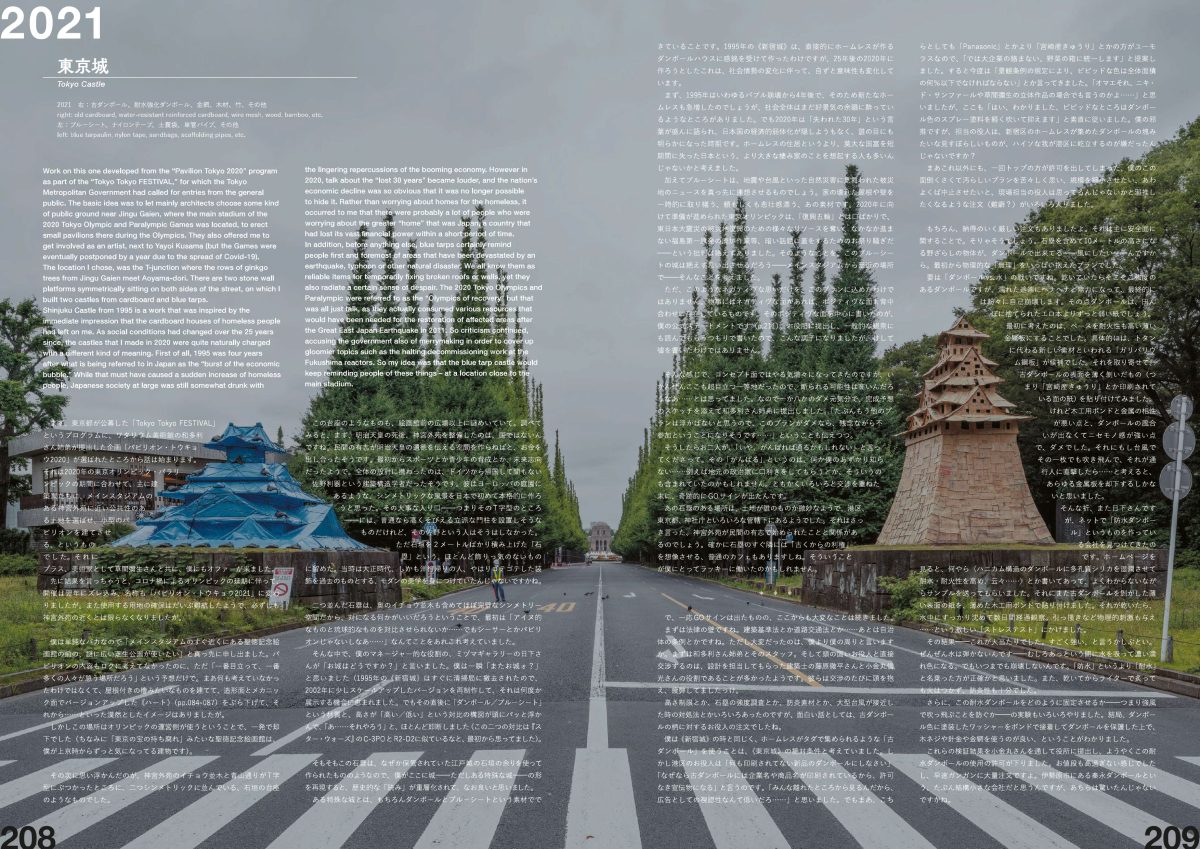

記憶にも新しい「東京城」。東京都が公募した「Tokyo Tokyo FESTIVAL」にワタリウム美術館が提出した企画「パビリオン・トウキョウ2020」が選ばれた。東京オリンピック・パラリンピックを盛り上げる企画の一つだろうが、それはコロナ禍で「パビリオン・トウキョウ2021」となる。

神宮外苑イチョウ並木の入り口にあたる青山通り側に石垣の跡のようにある石塁と言われる場所に、ダンボールとブルーシートのお城を設置した。2ヶ月あまり設置されるため、ダンボールとは言っても耐水強化段ボールをベースにし、工夫した素材を使っている。

素材であるダンボールとブルーシートは1995年の二人展「ダンボールとブルーシート」(P.A.P FACTORY)で最初につくったダンボールの城《新宿城》がオリジナルで、その後、2002年にもつくった。それの堂々、パブリックアート版となった。そもそもは新宿西口地下道のホームレスのダンボールハウスを東京都が撤去しようとしたことに端を発した作品だったのだが、およそ四半世紀後にまさにその東京都の公募であらためてこれが選ばれたのはある意味、快挙だった。

2回目の東京オリンピックに湧く街の自慢の並木道に、大都市には付きものの一方、行政側は本音では見せたくないホームレスの人々の存在を示したとも言える。

パブリックアートゆえに、用地の決定や制作許可取得にとてつもない手間とエネルギーを費やしたそうである。表現と規制の闘い。プランとして提出したドローイング、制作プロセスなどが別ページに克明に記録されている。この写真の上にびっしり、文字のせされているのは会田本人による説明。

ツイッター(現X)への投稿から自炊についてのものを集めたページがある。なかなか慎ましやかな内容にほっこりする。

「ご好評をいただいていると勝手に思っているアトリエ貧乏飯シリーズ。昨晩の刺身のツマをインスタント味噌汁の具に。美味すぎる…」2017年1月15日

「京都のあらゆる料理より、例えば千葉・九十九里の漁港近くで供される新鮮な鯵のなめろうの方が10倍美味である。」2017年10月6日

会田は料理男子でもあるので、以前、料理の連載を提案したいと考えたことがあった。アーティスト、オラファー・エリアソンのスタジオの料理本が出て、それが人気だったということもある。そうしたら、こんなツイートもしていた。

「オラファーよ、さっき作って家族で食ったオレのチャンポン(市販麺)で勝負だ! 二人前だったから息子のにはレンジで一瞬で膨らませた餅が入っているぜ!」2018年3月6日

『会田誠のスクラップブック』

講談社

¥6,930

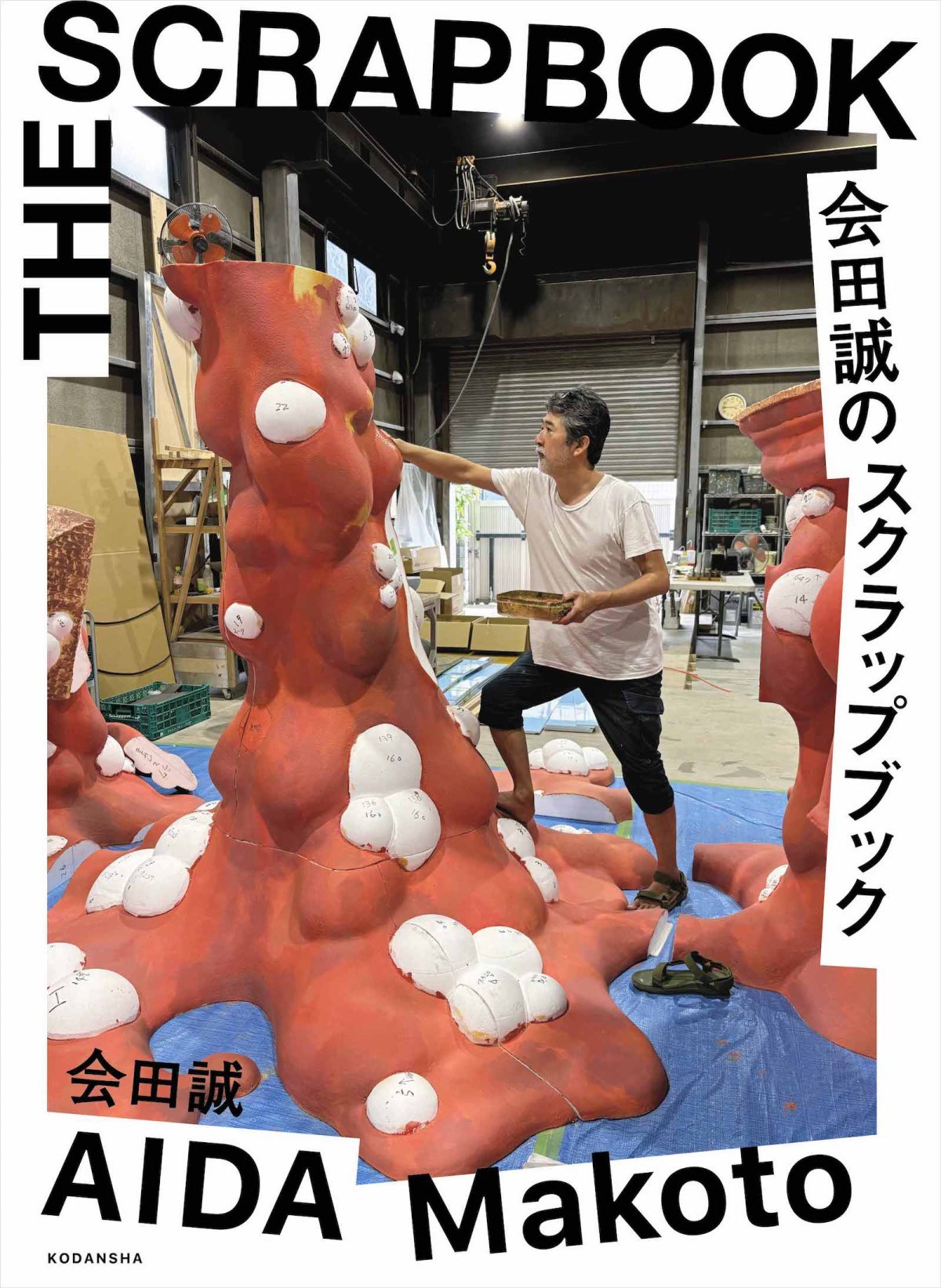

表紙は最新作で今年、香川県直島に開館した「直島新美術館」に収めた《MONUMENT FOR NOTHING〜赤い鳥居》(2025年)を制作中の会田誠。

ここではほんの一部しか紹介できなかった。ページごとにデザインが違うし、文字も多いし、よくこんな本を作ったものだと思う。誌面の細かい雑誌よりも細かい感じだ。会田が2000年以降、何を考え、つくってきたのかはもちろんわかるが、どんな時代だったかを特定の視点から見たものでもあり、また、本書を読み、一人のアーチストを掘り下げて知ることで、今後いろいろな現代美術を見るときの一つの拠りどころにもなることと思う。

Yoshio Suzuki

編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。