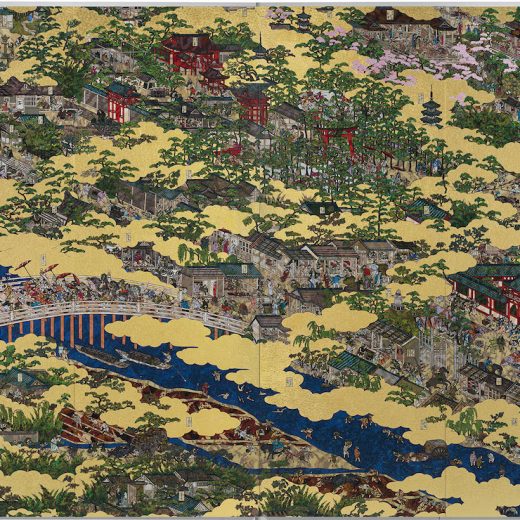

「加藤泉 何者かへの道」が島根県立石見美術館で開催されているので見に行ってきた。加藤泉って誰? という人も絵を見ればわかるかもしれない。一度見たら忘れられない絵だ。逆に絵から先に見ると、いつの時代の絵? どこの国の人が描いたの? アフリカの人かな? とか疑問を持つかもしれない。

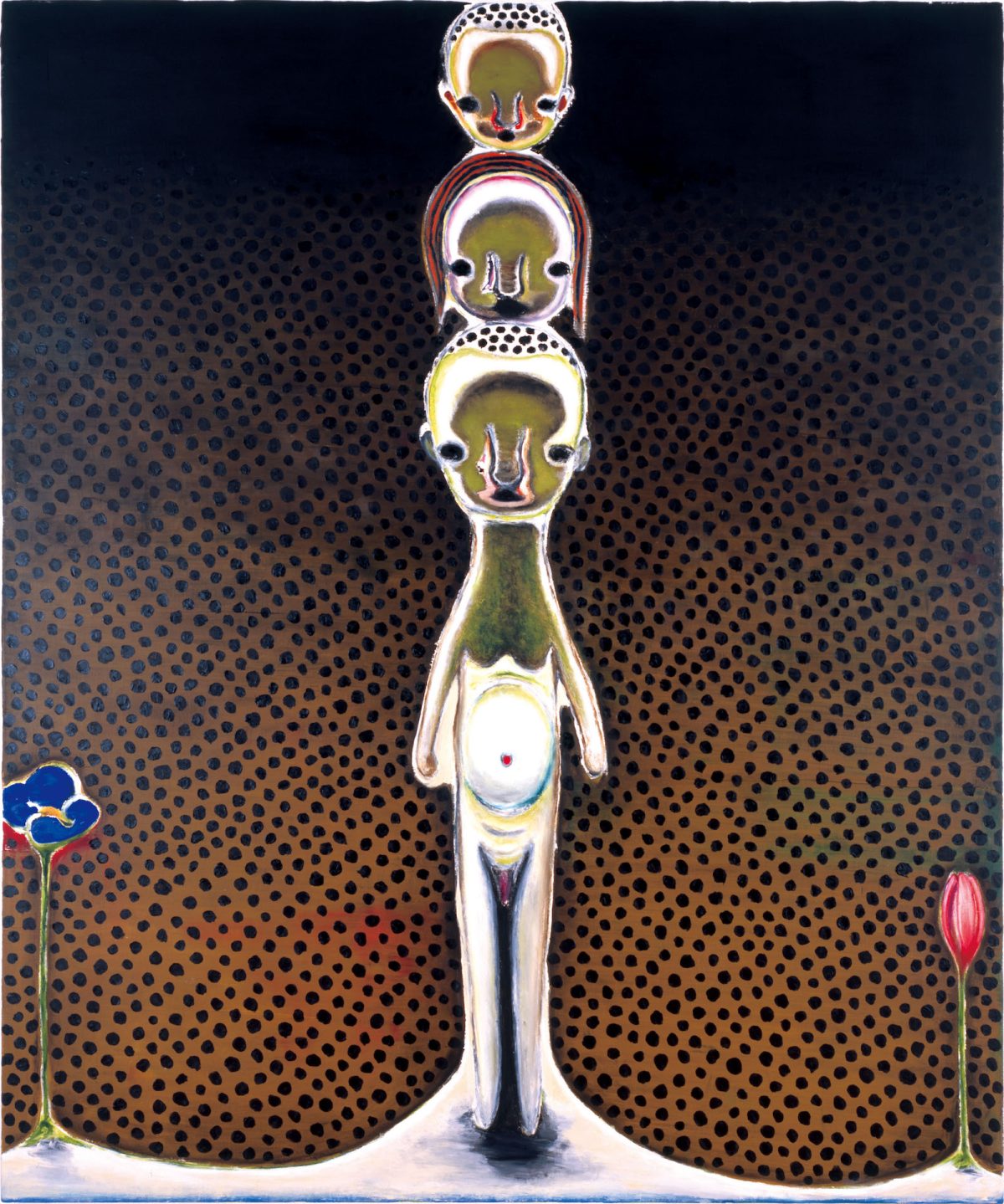

島根県立石見美術館提供 撮影:佐藤祐介 ©2006 Izumi Kato

怖い? それとも快楽? 摩訶不思議な加藤作品

加藤泉は1969年、島根県安来市出身。男性。人物と思しきモチーフを絵や彫刻にしている。展覧会場の島根県立石見美術館は益田市にある。ということは、出身地の美術館での大規模個展。「故郷に錦」というわけだ。とはいえ、美術館のある益田市は島根県の西の端、加藤の出身地の安来市は東の端。クルマで移動すると180キロ以上ある。180キロっていうと東京駅から静岡駅くらいある。それくらい島根県は横に長いのだ。

それはさておき。島根県立石見美術館は、島根県立いわみ芸術劇場とともに島根県芸術文化センター「グラントワ」の中にある。建物は内藤廣の設計による。広さ、高さに恵まれた展示室で見る大胆で繊細な加藤の絵画と彫刻。学生時代に描いた絵から、東京の美術大学に進み、その後、試行錯誤の末、30歳くらいから本格的に絵を描こうと決意した以降の作品まで。いわば、これまでの活動を回顧するような展示になっている。

安来市の自然の中で育った加藤。祖父に連れられて、釣りにもよく行ったと言う。釣りは大人になっても続いている趣味で、現在も旅行の際に道具を持参するほどらしい。山陰地方は雨が多く、家で過ごすことも多い。加藤少年は巨大ロボットアニメのキャラクターなどの絵をよく描き、絵が得意だった。『少年マガジン』や『少年ジャンプ』、マンガはほとんど読んでいた。高校時代はサッカーに明け暮れ、大学進学もサッカーでとも考えたがそれは叶わなかった。もともと絵が上手かったことや教師の薦めもあり、そして東京に出たいという思いが強く、武蔵野美術大学造形学部油絵科に進む。

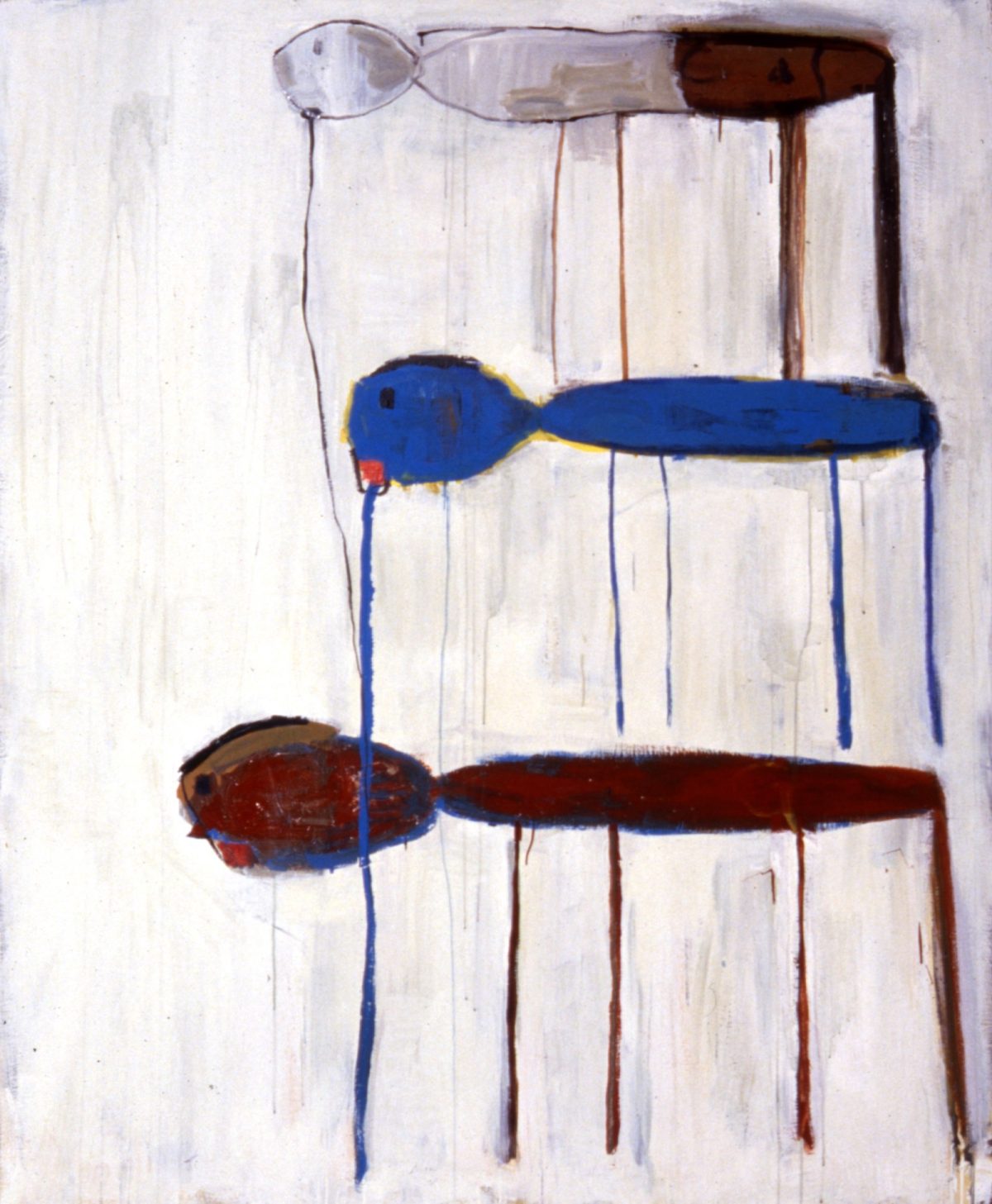

大学時代はあまり絵を描かず、バンド活動中心の日々だった。そのときのバンドは現在も継続しており、自身の展覧会ではしばしばライブを行なっている。そんな大学生活だったが、卒業してから、作家活動を始めるまでには少しブランクがあった。あるインタビューから引用する。

「卒業後も少しは絵を描いていたんだけど、30歳くらいでようやく『自分は絵を描くのに向いているんだ』と自覚しました。『キャンバスに油絵具を使って描こう』と決めたのが1999年くらいですね。(中略)色々つじつまが合ってきて、絵と僕の関係とか、進路とかもはっきりしてきたんです。『他の仕事に就くよりは、アートに人生つかったほうがいい』と思えたんですよね」(『加藤泉作品集 絵と彫刻』青幻舎 2011年)

2003年くらいから絵画だけでなく、木彫の作品も手がけるようになる。絵画と彫刻を行き来するアーティストは多い。単に平面と立体とか、マテリアルが異なるというだけでなく、両方を制作することがさまざまな思考実験になっているように見える。絵画はキャンバスという世界を設定して、そこに対象を追い込む(描く)わけだが、彫刻は作品を現実の世界に送り出すことというのが大きいようだ。

そして、2007年にヴェネチア・ビエンナーレのイタリア館(現在のセントラルパヴィリオン)のアーティストの1人に選ばれた。通常、各国館はそれぞれの国のアーティストを選出し、展示をするのだが、イタリア館はそれ自体が小さなビエンナーレのように構成されていて、世界からアーティストを集める。この年のイタリア館のキュレーターはニューヨーク近代美術館の絵画彫刻部門で上席学芸員を務め、ニューヨーク大学などで教鞭をとったロバート・ストーだった。このとき同時に米田知子、束芋もアーティストとして選出されている。

僕はそれまでも加藤の作品を国内では見たことがあったけれど、ヴェネチアであらためて展示を見たことで、彼の作家活動は世界を舞台にするだろうということを予測した。実際、現在、彼は世界中の美術館やアートフェスから引く手あまたであり、パリを拠点とする有名ギャラリーに所属し、東京と香港にアトリエを構え、活動をしている。

島根県立石見美術館提供 撮影:佐藤祐介 ©︎2025 Izumi Kato

2010年からは素材や表現方法に変化が見られる。たとえば、ソフビや珊瑚や石にも描くようになる。どんな素材に描いても、モチーフが強いので加藤の作品と一目でわかる。

複数のキャンバスを使った絵画の作品も興味深いものがある。頭と体が別々だったり、上半身と下半身が分割していたり、身体と他者が組み合わされたりする。

さらに、新型コロナウイルスによるパンデミックのときは少年時代を思い出して、スタジオに篭ってプラモデルづくりをし、それが次の作品展開につながったのだ。自身の作品にプラモデルを混ぜる作品に以下のようなものがある。ちなみに、プラモデルは動物や昆虫や人体模型など科学の教材用につくられたものが海外には多くあり、それをまめに取り寄せた。

人の形、あるいはそこから発展した動物のような形。どれもがそうなのだが、平面や立体、立体でも木彫やビニール素材、既存の石などにペインティングすること。さらにいろいろな手法の版画、これまでの各地の展覧会で販売したソフビ人形なども一気に展示されていて、この展覧会はまったく見飽きない構成になっている。

加藤の話で面白いのは、彼は人の形を作るにあたっても、骨格に肉がついて人体になるという考え方をまったく取り入れていないということ。これは解剖学的な知見を美術に取り入れようという「美術解剖学」から離れた考え方で、ある意味、潔いのかもしれない。

加藤の人生を振り返ってみると、幼少期、祖父から教わった釣り、高校時代に熱中したサッカー、大学時代以後、現在も続くバンド活動と、どれも脳内快楽物質(幸せホルモン)を放出することに熱心なように思える。ということは、一見、怖くもある加藤の作品は見る者に何らかの快楽を与えてくれているということではないだろうか。それがこじつけかどうかは、それぞれ皆さんで加藤の作品を見て、感じてみてほしい。

Photo: Claire Dorn Courtesy of the artist and Perrotin

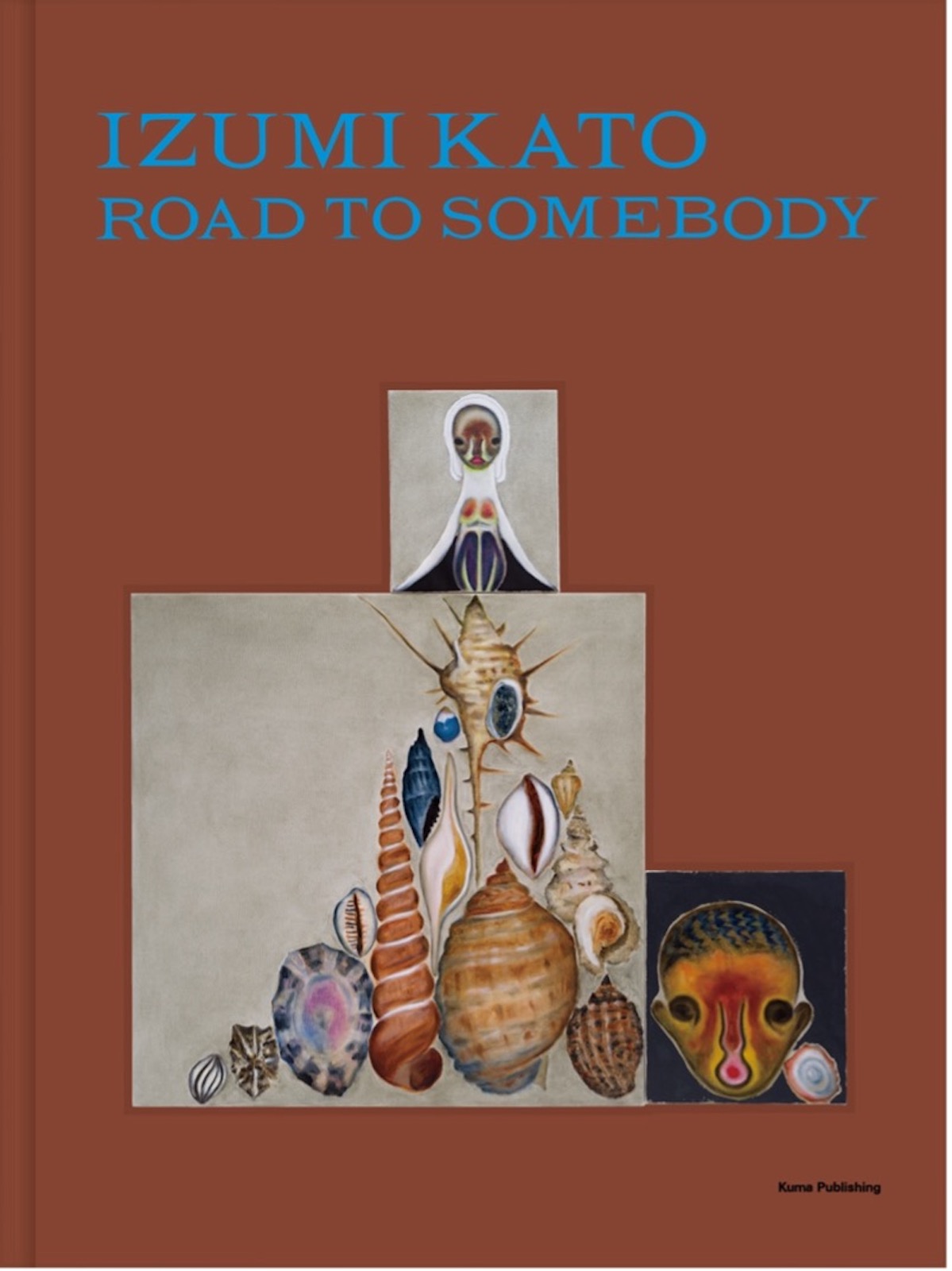

開館20周年記念企画展

「加藤泉 何者かへの道」

会場:島根県立石見美術館

会期:2025年9月1日(月)まで

開場時間:9:30~18:00(展示室への入場は17:30まで)

発行:Kuma Publishing

発売:2025年9月上旬

定価:本体3800円+税

仕様:A4変形、上製、 200ページ、4c + 1c

Yoshio Suzuki

編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。