描かれなければならない絵というものがあった。レオナルドはモナリザを。マネは昼食のときの女性を裸で。ウォーホルは時代のアイコンをシルクスクリーンで大量生産。同様に会田誠は『犬』を描かねばならなかった。その理由を詳細に明かした著書『性と芸術』を携え、会田誠本人に会いに行った。連載「アートというお買い物」とは……

現代美術家・会田誠のアトリエにて。

物議を呼んだとき、芸術はまた一歩、先に進むのである

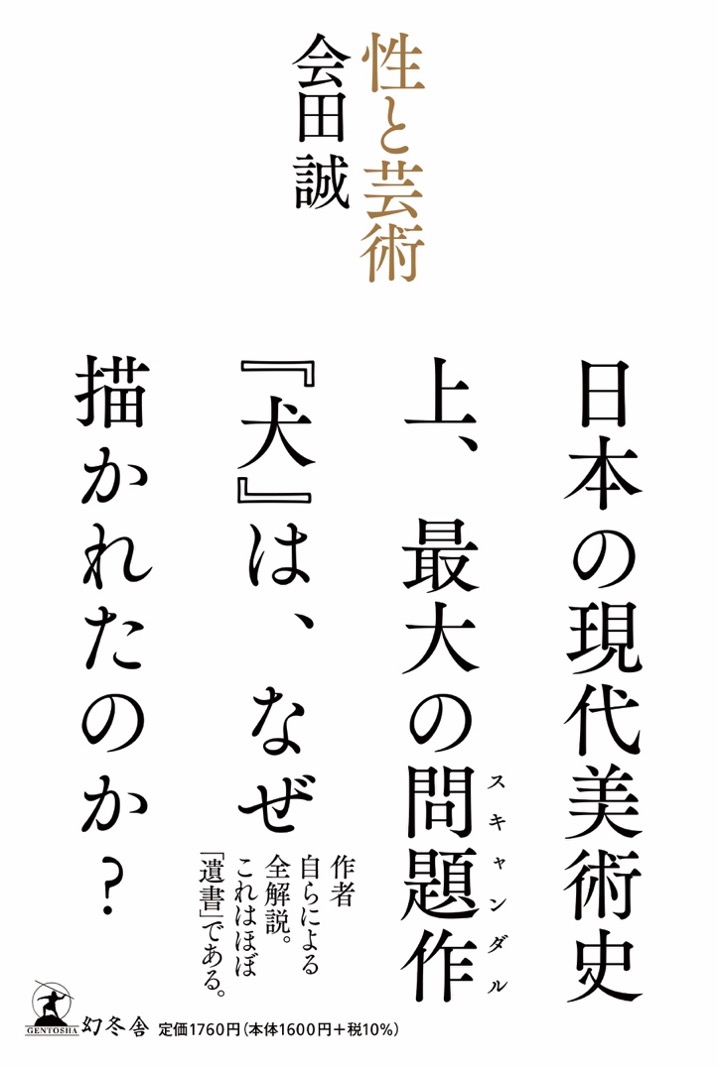

現代美術家、会田誠の最新著書『性と芸術』の帯には、書名と著者名よりも大きな文字で、こう書かれている。

「日本の現代美術史上、最大の問題作(スキャンダル)『犬』は、なぜ描かれたのか?」

どれくらい「問題作」かというと、その作品を展示した美術館に抗議と作品撤去の要請の圧力があったほどである。

2012〜13年、森美術館で開催された「会田誠展:天才でごめんなさい」。18歳未満の入室を禁止する部屋に展示された『犬』シリーズをはじめいくつかの作品に対して、ある市民団体が美術館に撤去と話し合いを申し入れてきた。その団体が編纂した資料的な冊子があり、そこから引用する。

「個人的な性嗜好を満足させるために、人格を有している他者の身体をまるでモノであるかのごとく扱って‘表現’していること自体が他者への冒涜だ。絵画の中の人物には人格がないなどと言わせない。(中略)いたぶられ、侵害され、冒涜されている人物の表象を見る時、その人物がそのような扱いを受けて当然だと思う文脈、必然性が伝わる社会的文脈の中に置かれている。」引用元:ポルノ被害と性暴力を考える会編『森美術館問題と性暴力表現』(不磨書房 2013年)

これではやはりわからないだろうからはっきり書いておく。その問題の絵は、四肢を切断されて首輪をされ、鎖に繋がれた裸の美少女が犬に模され、それらしいポーズを取り、微笑み、餌を乞うている。

その「問題作」はこの本のカバーには印刷されていない。カバーを外すと、表紙にそのシリーズの中の一つのエスキース(下絵)は現れる。そして口絵にはこの『犬』シリーズの全6点が載っている。知ってる人はそれでいい。知らない人には本書を手に取ってもらうか、ネットで画像検索をしていただくしかないが、これまでこの作品を見て「性暴力表現」であると断定した人も少なからずいるので、そういう判断をする可能性のある方には手を出さないでいただくのがよろしい。

そしてこの作品について作者の会田誠本人が解説をしていくというのが本書の趣旨だが、読み進めると気がつく。それは単なる美術作品解説などではなく、会田誠という画家の成り立ち(そこは美術よりも文学が重要だったりする)や、明治の開国以降、この国が西洋絵画をどう受容してきたか、その対抗として、近代の日本画がどう育っていった(あるいはうまく育ってない)のか、そんな大きなものを背負ってしまった、私たちと同時代の一人の画家の独白なのである。

1階がアトリエで2階が住まい。アトリエは美術家の妻と共用である。2022年9月21日(水)より、ミヅマアートギャラリーで会田誠・曽根裕展「-・-・ ・- -・ ・-・・ ・-- -・・- ・・-- -・・ ・・ --- ・---- ・・--- ----- ---・・〜侵攻の記憶」が開催される。

この『犬』シリーズが初めて描かれたのは、1989年、会田が23歳、大学院に進んだときのことである。絵を描く必然は会田の出自から始まる。彼の父親は新潟大学で社会学を教える教授で、会田の言葉を借りれば、父親は「なんとなく社会党支持のソフトな路線な左翼」ということになる。そこで、代理の精神的父親を会田は設定したのだが、それは実父と年齢の近い三島由紀夫だった。「ソフトな左翼だった父」への反発がそもそも最初にあったと思われるが、意外にも思想というよりも、三島からは「広く芸術全般に関する大切なイロハを教えてもらった気が」した。さらに、祖父の世代である小林秀雄にも傾倒する。

美術作品を作るに際して、「現代的であること」と並び「日本的でなければならない」という2つを、最初期から現在に至るまで自分に課しているという会田だが、それはこの2人の文学者からの教えだと語っている。

もともと、絵をやるにしても、公募展で見るような絵は描きたくないと高校の頃から会田は考えていた。しかし会田が入学した当時の東京藝大の教授陣は、公募展・団体展系の画家が多かったのではないだろうか。会田本人に聞いた。

──大学、大学院時代にはそういう教授陣の体制への反発は相当大きかったんじゃないでしょうか。

「そうですけど、僕が特別そうだった気もしなくて。たとえば川俣正さん※はずっと先輩ですが、川俣さんの時代はもっともっとそういう公募展の教授ばかりで、川俣さんのような人は今でいう現代美術をやりたいと思っていたし、そういう学生がわりと主流派になりつつあって、学生の意識と教授の実態がすごく離れていた時代だったでしょうね。その頃からゆっくり変わっていって今は現代美術系の教授が多いと思いますけど」

※川俣正/1953年北海道生まれ。1979年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。1984年同大学院美術研究科博士課程満期退学。1982年ヴェネツィアビエンナーレ日本館に最年少のアーティストとして選ばれ、その記録は現在も更新されていない。作品は東京国立近代美術館、国立国際美術館、ボストン美術館などに収蔵されている。東京藝術大学教授、パリ国立高等美術学校教授を務めた。

──会田さんくらいの年代になると、また本来の絵を描くというところに戻ってくるんですね。

「そのような、現代美術に一回行ってから捻くれて戻ってくるようなやつというのは、周りにはほとんどいなかったです。強いていうと僕より3学年くらい下の山口晃くん※。藝祭(東京藝術大学の学園祭)の展示で見ていて、『おや、この人は一周回ってやってる感じがするぞ』って思って注目したんだけど、僕の同級生にはそういう仲間はいなかったですね」

※山口晃/1969年東京都生まれ。1994年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。1996年同大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。近年の個展に「Resonating Surfaces」(大和日英基金ジャパンハウスギャラリー、ロンドン、イギリス、2018)など。作品は滋賀県立近代美術館、森美術館、アサヒビール大山崎山荘美術館などに収蔵されている。2013年『ヘンな日本美術史』にて第12回小林秀雄賞受賞。

自らも言っているが、アーティストには稀なサービス精神過剰が会田誠の身上である。この著書の自作解説もそうだし、インタビューの対応も。

『犬』は日本画維新だった

大学院に進んだ会田は1989年のある日、東京国立博物館で狩野永徳の国宝の《檜図屏風》と向き合っていた。巨木の幹を描く大胆さと、針葉を一本一本ていねいに描く細心。この絵に日本の絵画の真髄を見てとった彼は、そのとき『犬』の原型的なイメージが浮かんだという。

たとえば、こういう側面がある。『犬』を描くとなったとき、顔や人体をあえて「つるり」と描き、一方でガーゼの繊維を一本一本おろそかにせずに描く、餌である鰯の丸干しも小骨の一本一本まで細く描くこと。そこに置き換えられる。

一人の画家として、態度表明する一方で、美術史にも一石を投じようとする。一つには日本画の状況に物申したかった。日本画というのは明治以降、西洋画が日本にもたらされ、その対抗概念として、日本の伝統的な絵画の様式を継承した明治以来の絵画だが、太平洋戦争の敗戦で大日本帝国が無くなったのと同様、命脈は尽きたと会田は考えた。

『犬』制作の第一義は、そんな抜け殻となった日本画の解体、あるいは日本画維新だったと会田は明言する。まずは題材で目立たなければならない。そのために選んだのが美少女であり、猟奇だったという。また、岩絵具と膠を使って描くのが日本画とする画材よりの定義もあるが、会田はこれに反発し、アクリル絵具で日本画風に『犬』を描いている。

これら、ここで挙げたのは『犬』の誕生の背景の一部に過ぎないのだが、自身の半生を賭け(といっても23歳の青年会田のストーリーだが)、明治維新から始まり、敗戦による大転換という劇的な近現代史を(勝手に)背負った一人の画家が生み出さねばならなかった絵、それが『犬』だった。

──ところで、帯には「これはほぼ『遺書』である」とあります。

「この本を書き始めたり、書いていたときは、遺書として書くぞという意識はなくて、書き終わったときに、さすがにもう言葉で伝えておきたいことがほとんど無いと思って清々しいくらいの気持ちになって。それは、もう遺書を書かなくて済むという思いでした。全然、遺書のような切羽詰まった内容ではないんですけど、切羽詰まってない遺書もいいなと。書いているときに、そんなに気負っていたわけではないんですけどね」

──さて、このコラムは「アートというお買い物」という連載なので、美術家とコレクターの関係なども聞きます。『犬』シリーズはどれも個人コレクターの所蔵になってますね。

「いかにも美術館にはとうてい行かないタイプの作品で、わりとエロティックなアートが好きなコレクターとかが持っている場合が多いのではないかと思われます」

──作品は不特定多数の方に向けて描いているそうですが、値段がついて、コレクターさんのところに行くのはどんな感じですか?

「コレクターは保管してくれるありがたい方、という考え方をする美術家もいます。絵を飾らない方が多いですし、マネーゲームで高くなったときに売ろうという人もいるし、そうでない人もいる。所有したいんですかね。美術家からすると自分の死後、作品がどうなるかわからないけれども、とりあえず数十年間は保管して持ってくださるコレクターが、未来にバトンを渡してくれるかもしれないと、ぼんやりとは期待してます。僕は、自分の作品が分散するのは嫌いではないです」

──美術館に落ち着くよりもコレクターからコレクターに移動したりする方がむしろいいとか?

「いいかもしれない。まあ、行方知れずになるかも知れないけれど、僕の死後も冒険を続けて流浪する方がロマンがあるかもしれない。でも、ちょっと美術館に入ってほしいなとか思ったりもしますけど(笑)」

サービス精神はさらに続く。この日、取材スタッフにふるまった「会田特製ファルファッレミネストローネ風」。

問題作であり、美術史に一石を投じる作品ゆえに美術館に入らないという矛盾こそが、会田にとってしばしばキーワードになる「アイロニー」なのではないかと思えてくるのだ。

性と芸術

¥1,760 幻冬舎

日本を代表する現代美術家、会田誠の23歳の作品「犬」は、2012年の森美術館展覧会での撤去抗議はじめ、これまでさまざまに波紋を呼んできた。その存在の理由を自らの言葉で率直に綴った一冊。「誤解され、非難される作品のための“弁明”……というよりは、とりわけSNSなどで一面的な見方しかされない作品のための“考えるヒント”として読める」(鈴木)

Makoto Aida

美術家。1965年新潟県生まれ。1991年東京藝術大学大学院美術研究科修了。1993年レントゲン藝術研究所で開催された展覧会『フォーチューンズ』でデビュー。美少女から戦争画までさまざまな主題を、日本社会への痛烈な批評性とともに提示する。表現領域は、絵画、写真、立体、パフォーマンス、インスタレーション、小説やエッセイ、マンガなど多岐にわたる。小説『青春と変態』、漫画『ミュータント花子』、エッセイ集『カリコリせんとや生まれけむ』、『美しすぎる少女の乳房はなぜ大理石でできていないのか』など著作多数。

Yoshio Suzuki

編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。東京都庭園美術館外部評価委員。

■連載「アートというお買い物」とは……

美術ジャーナリスト・鈴木芳雄が”買う”という視点でアートに切り込む連載。話題のオークション、お宝の美術品、気鋭のアーティストインタビューなど、アートの購入を考える人もそうでない人も知っておいて損なしのコンテンツをお届け。