2025年7月、参議院選挙の比例代表に自民党から出馬したものの落選した岸博幸氏。なぜ落選したのか、自民党の大敗の原因は何か、そして、来るべき自民党総裁選の行方は? 選挙を経験したからこそ見えたものを、赤裸々に語ってもらった。前編。

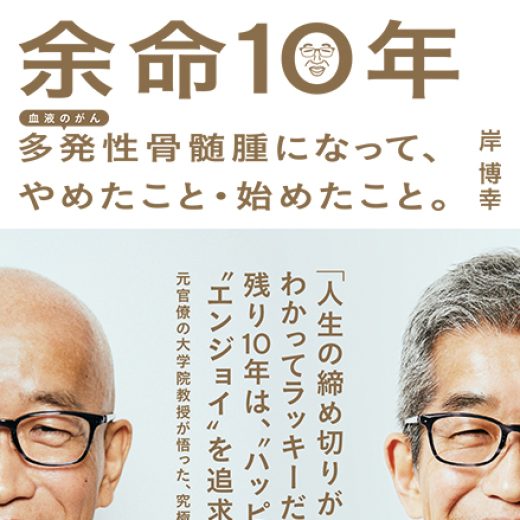

1962年東京都生まれ。1986年に一橋大学を卒業し、通商産業省(現経済産業省)に入省。小泉内閣で竹中平蔵大臣の秘書官等を務めた後、2006年に経産省を退官。現在は慶應義塾大学大学院教授や企業・団体の社外取締役等を務める傍ら、メディアでも活躍。2023年夏、多発性骨髄腫罹患を公表。2024年春、“人生の期限”を意識したことで変わった人生観、仕事観などを綴った『余命10年』を上梓。

――2023年1月、多発性骨髄腫罹患が判明し、「余命10年」を告げられた岸博幸氏。残りの人生を悔いなく送るべく選んだのが、政治を外からではなく中から変えるための活動。小泉政権で経済財政政策担当大臣、金融担当大臣、総務大臣の政務秘書官を歴任し、安倍元総理や菅元総理とも親交があったことから、自民党の比例代表公認候補として出馬した。病と闘いながらも精力的に選挙活動を行ったが、結果は「落選」だった。

岸さんは応援したいけれど自民党はNO

問題山積の自民党を内側から改革し、これまでの政策経験と民間・地方で培った経験を活かし、日本の経済を立て直す。そう意気込んで選挙に臨んだものの、自民党は大敗し、僕自身も落選してしまった。出馬を決めた当初から、「岸さんのことは応援したい。でも自民党には票を入れたくない」という声は耳にしていたけれど、まさかこれほどとは。結果を受けて、「自民党はここまで国民から見放されているのか」と愕然としたと同時に、その事実を自民党が認識していないことにも気づかされた。

国民の自民党離れは、自民党の政治家たちが思っている以上に深刻だ。何が問題なのかわかっているつもりでいても、実のところまったく理解していない政治家が多過ぎる。今回出馬したことで、僕自身いろいろ気づいたことがあったので、それをペーパーにまとめ、全幹部に提言する予定。僕の意見を理解してくれる中堅クラスはけっこういるので、彼らを応援しながら、政策に関する提案などもどんどんやっていくつもりだ。

自民党公認候補という“自民党の内輪の人間”になったおかげで、自民党選出の国会議員や職員とのつながりができ、僕の考えや意見をダイレクトに伝えられる場も増えた。どこまで自民党を変えられるかわからないし、時間はかかるかもしれないけれど、これは残りの人生を賭してやりたいことのひとつだ。

与党でなければ政策は実現できない

始まる前から厳しい選挙になるという予感はあったし、自分が落選する可能性もあると思ってはいた。それでも自民党から出馬した理由は主に2つ。ひとつは、菅さんへの恩返し。僕は、菅内閣の時に内閣官房参与に任命され、成長戦略や規制改革、広報戦略などを担当させてもらい、有り体に言えば、とてもかわいがってもらった。

菅さんは今、副総裁を務めている。だから、自民党にとって最も厳しい選挙で、少しでも力になりたかったのだ。菅さんは僕の出馬をとても喜んでくれた。それだけでも、選挙に出た甲斐があったように思う。

もうひとつの理由は、自民党以外から出馬して議員になったとしても、僕が目指す政策は形にならないから。他の党が掲げている政策に賛同できなかったというのもあるけれど、それ以上に、“与党”でなければ国を動かすことはできないというのが大きかった。

国民の自民党離れは深刻ではあるものの、日本の風土や日本人の気質を考えると、当分の間は自民党が政権を取り続けるだろう。どんなに勢いがある党や政治家でも、野党の間は、政策や意見は通りづらい。本気で日本を変えるには、自民党から出馬し、中から改革を行う必要があるのだ。

総裁選で争点にすべきは政策ではなく組織改革

今回の自民党総裁選で、候補者たちは政策を前面に打ち出して争っている。でも、候補者たちがまず訴えるべきは、自分たちの組織をいかに変えるかだと思う。今の自民党は、昭和の時代に隆盛を極めた歴史がある大企業が、時代の流れについていけず、衰退していっているようなもの。世代交代が求められるし、新しい視点や大胆な改革も必要だ。組織をしっかりと立て直し、国民の信頼を得なければ、どんな政策を掲げても、国民にそっぽを向かれてしまうだろう。

自民党総裁選は、2025年10月4日に開票され、新総裁が決定する。国会議員1人1票の「国会議員票」295票と、全国の自民党員・党友による投票で配分が決まる「党員票」295票、あわせて590票で争われる。誰が選ばれたとしても、自民党という組織が根本から変わらないことには、日本に明るい未来はない。僕は、そう思っている。

――参議院選を経て、日本の未来に対する想いをさらに強くした岸氏。後編では、この選挙が“岸氏の今後”に与えた影響について、話を聞く。

※後編に続く