2009年の連載開始から15年。単行本の累計発行部数200万部を誇るサッカー漫画『フットボールネーション』。中身の1/3は蘊蓄系、しかも、従来のサッカーの常識を覆す論を展開するなど、“異例”尽くしのサッカー漫画はどのようにして生まれたのか。作者、大武ユキさんに独占インタビューを敢行。1回目。

鍛えるべきはアウターマッスルではなくインナーマッスル

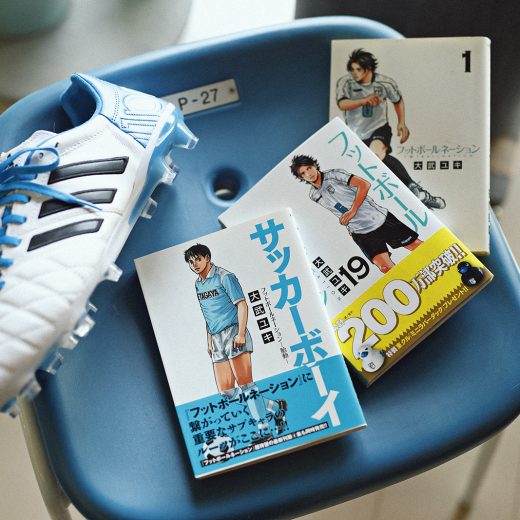

2024年12月26日、最新刊となる19巻が発売された、サッカー漫画『フットボールネーション』(小学館『ビッグコミックスペリオール』にて連載中)。単行本の発売は年に1~2冊というペースながら、サッカー少年やその親、指導者はもちろんのこと、プロからも熱く支持され、発行部数累計200万部を超える話題作だ。

舞台となるのは、「脚のきれいな選手、求む!」という選手募集を行うアマチュアチーム、東京クルセイド。従来のサッカーの常識から外れた発想で選手を育成する監督と、少年院を出所したばかりの主人公、沖千尋を筆頭に、ワケありな選手たちが、プロとアマチュアがトーナメント方式で日本一を競う「天皇杯JFA全日本サッカー選手権」の頂点を目指す。

サッカー漫画はあまたあれど、アマチュアチームと天皇杯にスポットを当てたものは珍しい。さらに、『フットボールネーション』が、他のサッカー漫画とは一線を画しているのは、「サッカー選手としての身体の使い方」を念入りに描いていることだろう。

「『サッカー漫画なのに字が多い』と、よく言われます(笑)」という作者・大武ユキさんの言葉通り、単行本1冊のうち約3割が、身体の使い方に関する“蘊蓄”で、筋肉や骨といった人体の構造も、しばしば描かれている。

たとえば、「脚のきれいな選手」を求める理由について。プロアマ問わず、日本のサッカー選手は、太ももの前の筋肉がガッチリしていて、太く、ゴツゴツとしている場合が多い。

しかし、『フットボールネーション』では、腿前の大腿四頭筋は重心移動の際にブレーキをかける“ブレーキ筋”であり、本来使うべきは、腿裏にあるハムストリング、推進力を生み出す“アクセル筋”だと指摘。この腿裏の筋肉を使えるようになると、下半身のインナーマッスルが鍛えられ、体幹が強くなり、ボディバランスが良くなる。結果、俊敏性がアップする上に、身体の可動域も広くなり、攻めと守りの両面でプラスになると説いている。

そして、東京クルセイドの監督は言い放つのだ。日本がフットボールネーション、サッカー先進国になる第一歩は、世界基準のフィジカルとセンスを持った選手を育てることだと。

「サッカーは脚を使うスポーツだから、太腿の筋肉がガッチリついていてたくましい方がいい。日本では、昔からそう考えられてきた節がありますが、脚を上げる時に使うのは、腰椎と胸椎、大腿骨を結んでいるインナーマッスルの腸腰筋。股関節から下だけを使っているわけではないんです。

実際、ヨーロッパのトップ選手の多くは、すっきりした脚をしています。日本のサッカーが本当に強くなるためには、まずフィジカルに対する先入観から変える必要があるのではないかと。

私は40年近くサッカーを観戦していて、選手のプレーを写真やビデオに収めていますが、上手な選手は、ものすごくフォトジェニック。身体の軸がビシッと通っていて、脚がシュッとしていて、とてもきれいなんですよ」

神奈川県出身。女子美術短大卒業後、漫画家になり、1990年、大学サッカーを描いた『サッカーボーイ』(ペンネームは柴田文明)で本格的にデビュー。1993年、ペンネームを大武ユキに変更。現在、『ビッグコミックスペリオール』(小学館)にて『フットボールネーション』を連載中。熱狂的なサッカーファンで、FC東京、横浜FC、FCバルセロナ、チェルシーFCのサポーターでもある。

40年サッカーを観戦し続けてきたからこそ感じた違和感

『フットボールネーション』が、サッカーにおいて常識とされてきたことを“科学的に”覆しているのは、これだけに留まらない。

ディフェンスの際、足の幅を広めにとり、重心を低く保ってしまうと、足が地面に居ついてしまい、相手の動きに即座に反応できない。

キーパーが、前傾姿勢をとったり、腰を落として低重心にしたりしていると、左右や前後への動きに即対応できない。

サッカープレイヤーや観戦してきた者にとって、見慣れているこれらの姿勢や動きが、身体の構造を考えると、実はマイナスだったということが、次々と示されるのだ。

もっとも大武さん自身は、サッカーのプレー経験は皆無。ただし、弟が幼少期に強豪チームでプレーをしていたり、近所に全国高校サッカー選手権出場を果たした高校の選手がいたりと、サッカーは身近なものではあったという。

「1986年に全国高校サッカー選手権で優勝した東海大学第一高等学校の大嶽直人選手(元日本代表DF)のファンになり、彼が順天堂大学に進んだのがきっかけで、大学サッカーの追っかけみたいなことをやり、全日空サッカークラブに入団してからはJSL(Jリーグの前身)を観戦するようになりました。日本代表の試合は、ソウルオリンピックの予選あたりから観ています。そう考えると、サッカーを本格的に観戦するようになって40年くらいになりますね。

海外サッカーもわりと早い時期からテレビで観ていました。1994年にヨーロッパを旅行した時は、スペインのカンプノウ(FCバルセロナの本拠地)で、クライフ監督時代のバルセロナの試合を観戦したんです。そこで、日本のサッカーとの違いを目の当たりにし、ものすごい衝撃を受けました。同じスポーツをしているはずなのに、何が、どう違うんだろうって」

この時抱いた違和感が、従来のサッカー論とは逆をいく『フットボールネーション』の誕生につながる。次回は、そのきっかけについて語ってもらおう。

※2回目に続く