操上和美という人物を知らなくても、彼の写真は目にしていると思う。見た者の心を抉るという写真が確かにあることを彼は教えてくれる。その写真家はいかに形成されていったのか。評伝に書かれたその人生の凄まじさ。

写真を撮っては絶望してた

以下、敬称略で書きます。数年前だったかなと思ったら2021年9月号だった。雑誌『SWITCH』でも、操上和美のインタビューを読んだことは覚えていた。しかも操上と組んで次々と大物を誌面に登場させていった同誌編集長の新井敏記によるロングインタビューだった。編集や広告の仕事をしているのなら、見逃すわけにはいかない記事だ。それ以前にも「ほぼ日」で糸井重里と操上の対談があったのだが、その『SWITCH』にもまた2人の対談が載っている。

1994年5月号「今、放たれる38人の光彩」操上が撮影したポートレート集

2021年9月号「操上和美 時のコンタクト」

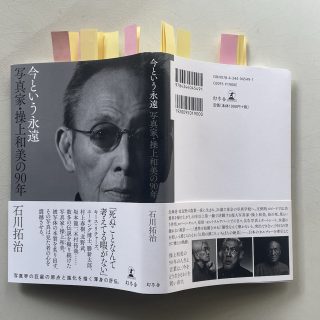

そして今回、石川拓治による操上の評伝が出た。『今という永遠 写真家・操上和美の90年』。操上和美の壮絶な北海道時代、デビュー後の活躍ぶりや仕事に対する情熱は読み知っていた。しかし、あらためて緻密に、しかもこれまた熱い想いを傾けながら書く、そして石川の達者な描写力に乗せられ、一気に読んでしまった。

この本をぜひ紹介したいと思った。操上の含蓄ある言葉、石川の執拗な調査や説明など、引用したい箇所は数多ある。しかし、この「GOETHEウェブ」で抜書き連載が掲載されているというので、やや違った書き方をしなければなるまい。というわけで……

後ろ姿、身体のパーツ、シルエットなどで描いた肖像画

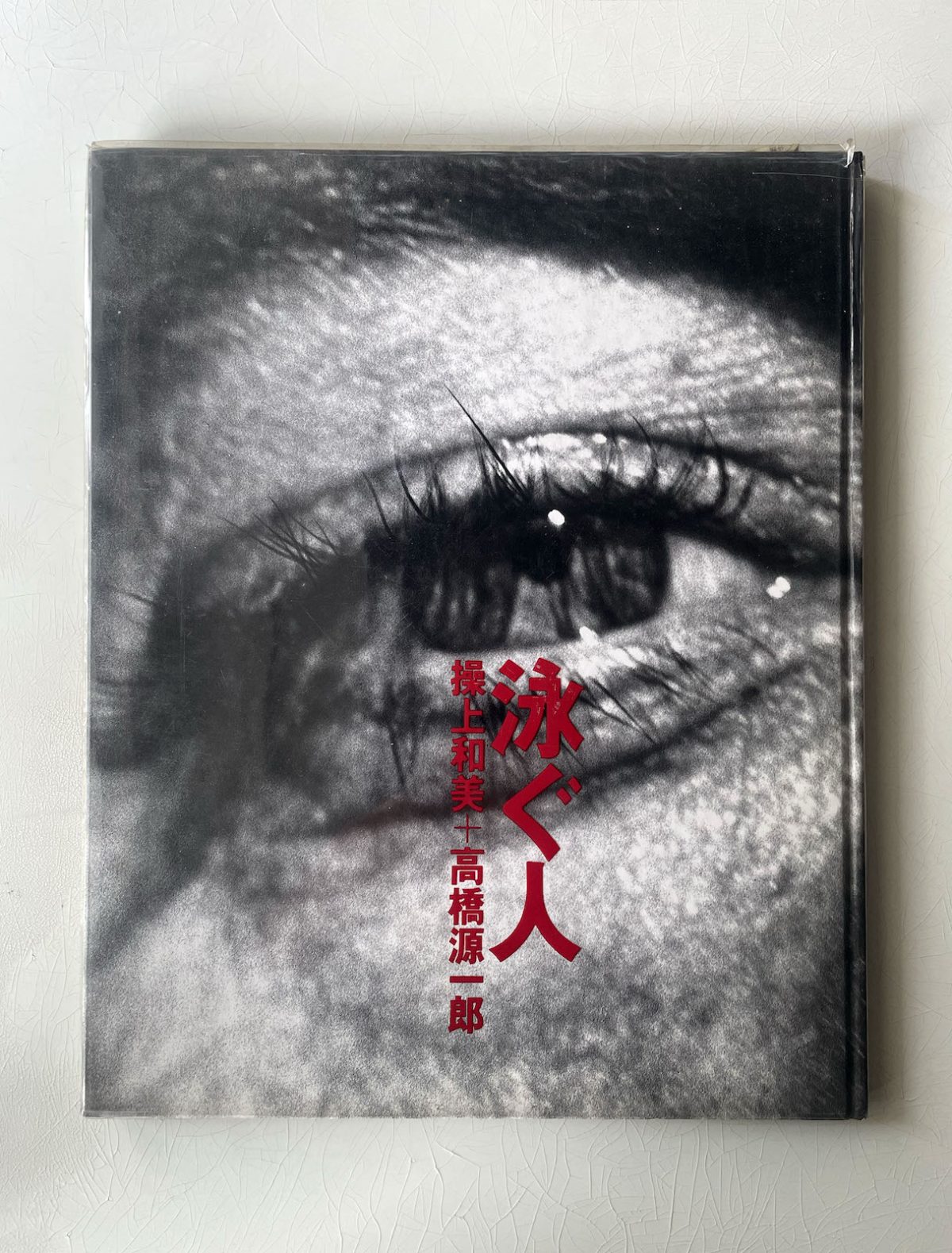

ときどき、こんなふうに言われることがあり、僕自身も美術史の講義のなかで触れることもあるのだが、「フォトグラフに“写真”という訳語を充てたことは日本語にとって、日本にとって良かったのだろうか。photo=光、graph=画、なのだから素直に“光画”の方が良かったのではないか」と。デジタル写真の世の中にあってそれはますます深刻だが、それ以前からドイツの写真家などは、表現を誇張したり、ありのままを写した写真でない作品を世に送っている。つまり光で絵を描く自由さを持っている。

それを誤訳とまでは言わないが、コンピューターを“電子計算機”と翻訳するくらい残念なことなのではないかという例えを引いたりもする。あるいはコンテンポラリーアートを“現代美術”と訳すのも無理があるのではないか。「20世紀前半の現代アート」という言い方をしたり。それはともかく……

しかし、操上の写真を見たとき、紛れもなく“写真”だと思った。この本のなかにもいくつも見ることができる。操上のなかではとっくに失われてしまった生まれ故郷、富良野。その代わりに現在の富良野を撮影した写真が載っている。広大な北の大地の風景だが、操上にとっては今ある真実を写したものなのだろう。

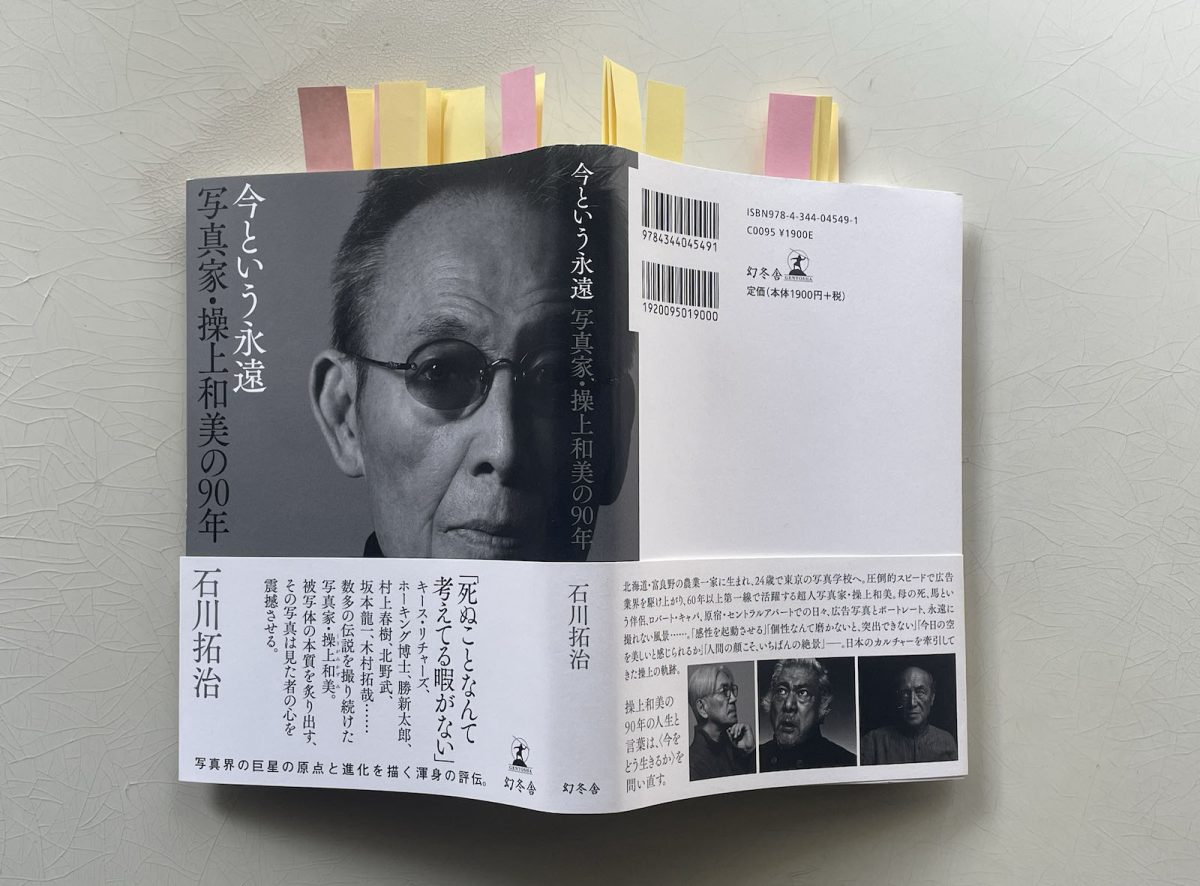

操上だから、やらせることができた被写体たちの驚くべき姿、表情。見る側を身構えさせる勝新太郎やイサム・ノグチの眼光。やまびこに耳を澄ます大江健三郎。プラハの路面電車の架線にぶら下がるモデルたち。この本には掲載されていないが、川に流される井上陽水、笑いながら雪合戦の雪玉を作るロバート・フランク。

これは“写真”だ。真っ当な“写真”がそこにある。操上の言葉を少しだけ引用する。

「見えないって焦りがいつもあった。写真を撮っては絶望してた。俺には見えてないって。夜中にそれで起きちゃうんです。(中略)後悔して眠れなくなる。そういう夜がどれだけあったか」

読んでいると自然と背筋が伸びる本だ。それは、この評伝に惹かれる理由の大きな部分だが、操上の真摯さ、ストイシズムが伝わってくるところ。根本的な体幹の強さを彼は持ち、今でも習慣として体を鍛えている。24歳で遅れて写真の勉強を始めた彼だが、今も写真や建築、芸術に対して勉強を欠かさない。その習慣、そしてそれらを誇りとして維持していること。

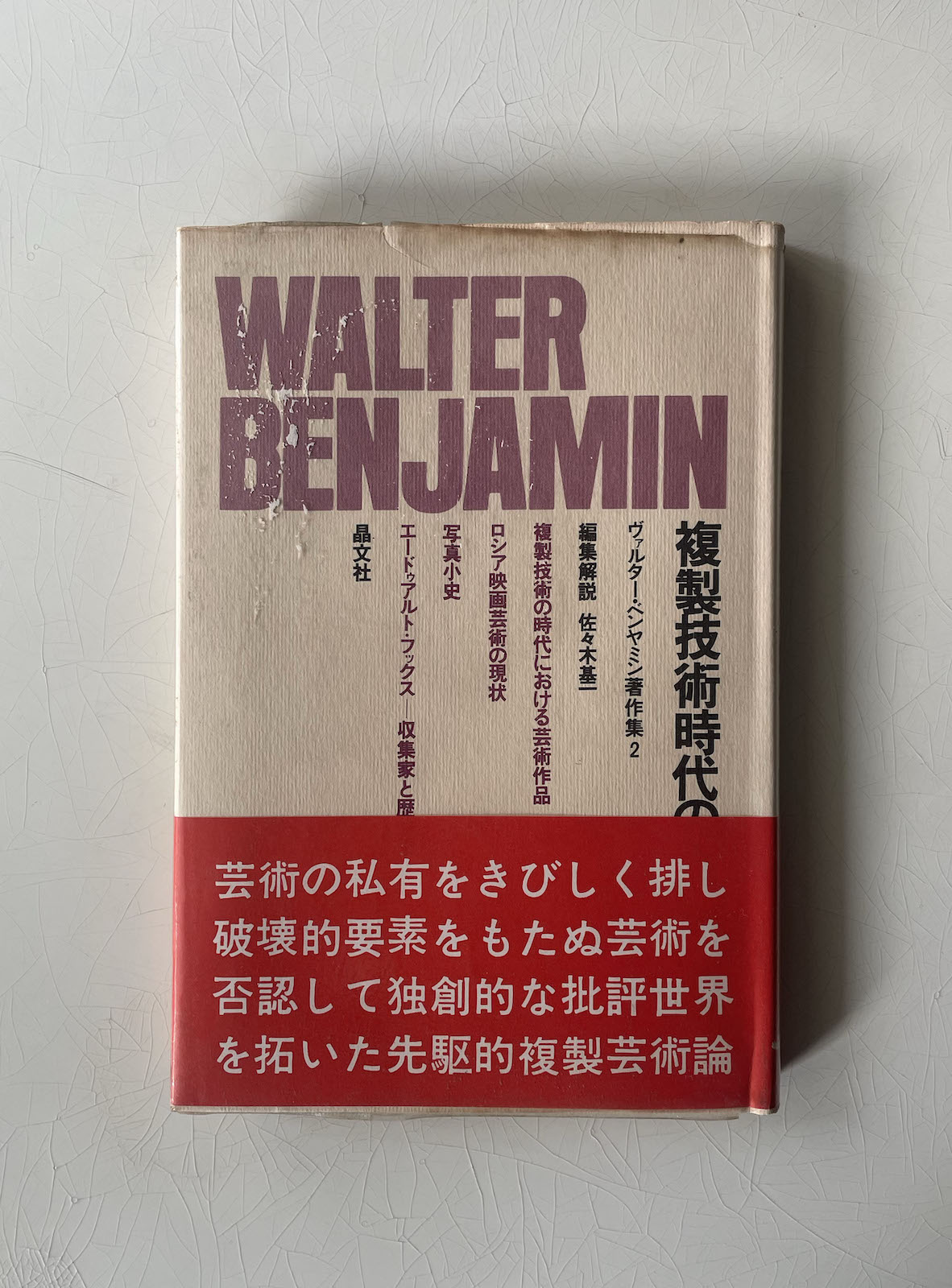

『ベンヤミン著作集2 複製技術時代の芸術』晶文社 1970年

また、文章の話をすれば、石川のキレの良い短いセンテンスの文章を重ねて、テンポよく次々に描写を繰り広げたり、事実が進行する様子の伝わり方。一文が行を超えない(つまり2行にわたるほど長い文章がない)のがほとんどだ。石川が語る地の文と操上の語りがそうやってメリハリがつけられる。それは声のトーンの違いと同じことであり、読んでいて心地よい。

半世紀以上、最前線を走り続ける操上和美という人物を知ることで与えられるものがきっとある。そのための教科書でもある。(「教科書」という例えが嫌なら、「冒険小説」とでも言っておこうか)

Yoshio Suzuki

編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。