幕末から明治初期に数多くの芝居絵を残し、没後150年経った今も地元では「絵金さん」と親しまれている絵師がいる。東京の美術館では初めての大規模な展覧会が開催中だ。映画『国宝』が大ヒットして、歌舞伎の人気も急上昇の今、絵金の芝居絵もぜひ見よう。

土佐の絵師・金蔵の大規模展覧会が東京に上陸

「こんな画家がいたなんて」と思う人も多いのではないかな。日本美術が好きでけっこう見てきたという人でもそうだろう。あるいは「名前だけ聞いたことはあるけれど、見たのは初めて」とか。「こんなにまとめて東京で見られるのか」と。

それもそのはず、この半世紀ほど高知県外ではこの画家の大規模な展覧会は開催されていない。本展覧会は2023年に大阪、2024年に鳥取に巡回し、やっと東京にやってきたのだ。

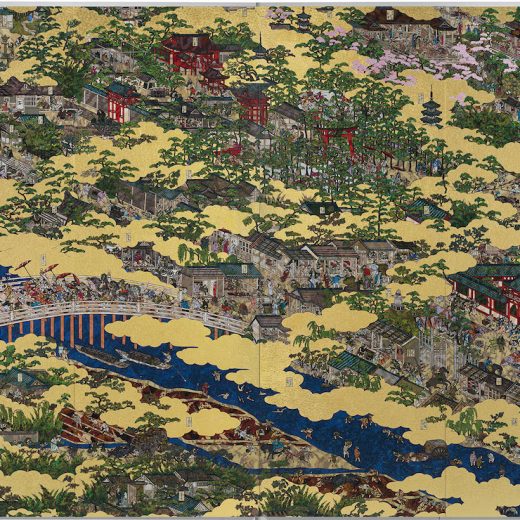

この絵を描いたのは、土佐の絵師・金蔵(きんぞう)。幕末・明治に多くの芝居絵を残した。地元の高知では「絵金さん」の愛称で親しまれてきた。彼の屏風絵は現代でも夏祭りには高知各所の神社などで飾られ、闇の中で蝋燭の灯りに照らされ、人々はそれを見る。

夏の夜、町を歩きながら、蝋燭の灯りで見るのがいちばんだが、そのためには決まった日に高知に行かなければならない。いつかはそうしたいが、今年は東京・六本木のサントリー美術館で見るので良しとしよう。

二曲一隻 香南市赤岡町本町二区【通期展示】

一つ、ゼッタイにお勧めの鑑賞法。それは音声ガイドを借りることだ。音声ガイドを使うのは人によって好き嫌いがあるだろうが、ここに並ぶ絵の多くは歌舞伎や人形浄瑠璃の一場面を描いている。どんなストーリーのどんな場面かわかったほうが絵を理解できるし、絵金のたくらみも掴めるというものだ。

たとえば、《伊達競阿国戯場 累》のストーリーを公式図録から引用しながら説明しよう。

「足利家お抱えの相撲取りの絹川谷蔵(筆者注:画面左下)は、お家のため主君・頼兼の愛人である遊女・高尾を殺害する。谷蔵は高尾の兄ともしらず、豆腐屋三郎兵衛の家に匿(かくま)われ、その妹(同:つまり高尾の妹)・累(同:画面中央)と夫婦になり、羽生村で与右衛門と名を変えて百姓として生活していた。累は高尾の怨念で容貌が醜く変貌しているが、与右衛門が鏡を見ないように約束させていたため、累はそのことに気づいていなかった。夫婦の元に頼兼の許嫁(いいなづけ)である歌方姫(同:画面右)が逃げてくる。頰被りした悪人の金五郎が歌方姫を売り飛ばそうとするので、与右衛門は金策に苦心する。本屏風は、夫のために身売りを決心した累が、鏡に映る自分の顔に絶望し、嫉妬に狂う場面を描いている。累の頭から上がる炎は(殺された)高尾の怨念である。この後、与右衛門は手前にある鎌で累を殺害するのであった。中央奥には姉妹の因縁を解脱させるため旅に出る三郎兵衛が描かれている」

因縁と怨念の渦巻く話であった。

二曲一隻 香南市赤岡町本町二区【通期展示】

1966年、雑誌『太陽』(平凡社)が絵金の特集を組んだことで、小説、舞台、映画の題材となった。辻惟雄氏による「奇想の系譜」が『美術手帖』に連載され、岩佐又兵衛《山中常盤物語絵巻》の残酷なシーンが紹介されたのが1968年(単行本出版は1970年)なので、「絵金特集」の方が早かったということになる。

この《花衣いろは縁起 鷲の段》。これは人形浄瑠璃の一場面だ。図録にはこういう説明がある。

「人形浄瑠璃『花衣いろは縁起』は、後々『鷲の段』のみが見取(みどり)で上演されていった。江戸時代初期に実在した玄恕(げんじょ)上人の幼き頃の物語である。山中左衛門は、かつて自身に仕えていた小督との間に三之助という子をもうけていた。しかし、許嫁がいたこともあり、左衛門は小督と三之助を連れて出奔、志賀の里に隠れ住み、隣家の百姓・長三の世話で、畑仕事で世を過ごしていた。本屏風は、画面にも描かれている牛の背に乗せられていた三之助を、畦道の茂みから飛び出した鷲が掴んで飛び去り、それを小督と左衛門が追う場面を描いている。三之助は百姓の子に似合わぬ赤い着物であることが浄瑠璃では強調されており、本図でもそれが再現されている。絵金は小督のむき出しの乳房に母性を描いているのであろう。鷲の下にいるのは長三で、本来、この場には登場しない女房と子も描かれている。三之助はこの後、随波(ずいは)上人に助け出されて弟子の玄恕となり、六歳の時に母と再会するのであった」

二曲一隻 香南市赤岡町本町一区【通期展示】

本展の「音声ガイド」のナビゲーターを務めるのは歌舞伎俳優の中村七之助(二代目)。15点の作品について解説し、ボーナストラックでは「中村七之助が語る絵金の魅力」も。兄(六代目中村勘九郎)と共に高知に絵金の絵を見に行ったときのエピソードなども披露している。「音声ガイド」は一人1台650円。

すべての芝居絵について音声ガイドで解説してくれるわけではないので、そういう場合はタイトルと一緒に記されているキャプションを読むべきものもある。

《浮世柄比翼稲妻 鈴ヶ森》はどういう絵かというと、これも公式図録によると…

「大勢の雲助を相手に若衆の白井権八(筆者注:画面左。女性にも見える)が立ち廻りをしているところに、侠客の幡随院長兵衛(同:画面右)が来合わせる場面で、今日でも『鈴ヶ森』として上演される。文政六年、(一八二三)三月、江戸市村座初演の四世鶴屋南北作『浮世柄比翼稲妻』に基づく場面とされてきたが、この場はそれまでにも頻繁に上演されている。特に五代目松本幸四郎の長兵衛と五代目岩井半四郎の権八の組み合わせは好評で、多くの役者絵が残っている。本屏風でも長兵衛が突き出す提灯に半四郎の屋号『大和屋』の文字がある。この二人が上方に上った文政四年(一八二一)九月、大坂中の芝居『侠詞花川戸(たてひきことばのはなかわど)』にも同役で出演し、国重と国広の合作による役者絵が出された。この役者絵には雲助三人が描かれていて、本屏風と構図が似通っている。役者絵の雲助たちは立ち廻りの躍動感を伝えるために描かれているが、ここでの雲助たちは血まみれで首や手が飛び、立ち廻りの壮絶さが強調されている。画面中央の石塔には絵金の別号『友竹』が入っている」

確かに長兵衛の小田原提灯には「大和屋」とある。岩井半四郎であることがわかる。「大和屋」といえば、当代の坂東玉三郎(五代目)の屋号でもある。僕は社員編集者時代、会社が歌舞伎座の裏にあったので、歌舞伎好きの同僚に誘われてときどき一幕、見に行ったりした。先代の勘九郎(当代、勘九郎や七之助の父)が活躍していた頃である。

冒頭の写真は展示室に再現された絵馬台(巨大な櫓)。高知の夏祭りの気分に浸ろうというもの。サントリー美術館の4階から3階に降りる階段横の吹き抜けを利用している。

芝居絵屏風はさらにあり、また、掛軸、絵馬、下絵などの絵金の作品が網羅的に出品されている。18歳で土佐から江戸にのぼり、帰郷してのちは土佐藩家老の御用絵師も務め、その後、挫折もあるが、そんな絵金を知る絶好の機会となる展覧会だ。

幕末土佐の天才絵師 絵金

会期:2025年9月10日(水)~11月3日(月・祝)※※会期中、展示替えあり

会場:サントリー美術館(東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3F)

Yoshio Suzuki

編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。