人間の限界に挑戦するアスリートたち。肉体と精神をギリギリまで戦い続けるからこそ見える世界がある。競技はもとより、その裏側で起こっている人生の一端に迫る不定期連載「心震えるアスリートの流儀」。羽生結弦の本質とは。【過去の連載記事】

羽生はなぜ、自らのハードルを上げるのか

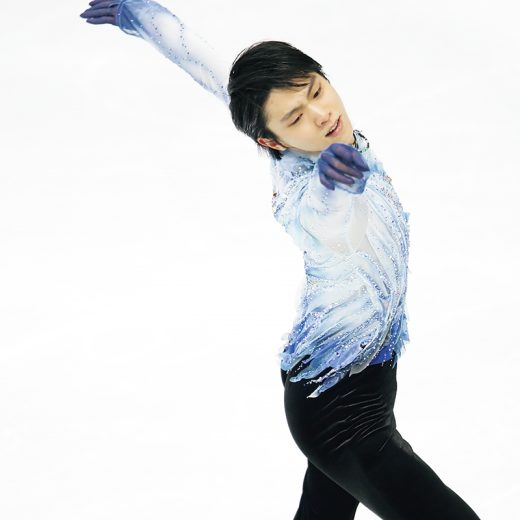

国民的フィギュアスケーターの羽生結弦は今、新たな壁を次々とこじ開けている。2023年2月の東京ドーム公演「GIFT」を皮切りに、自身が制作総指揮を務めるアイスストーリーは2023年度の第2弾「RE_PRAY」、今月には第3弾「Echoes of Life」を完走。数奇な運命を乗り越え続けた羽生だからこそ表現できる「生きることへの祈り」が根源的テーマとなっており、様々な表現技法で人々に哲学的な問いを訴える。

会場に足を運べば、いつだって全身全霊で舞う羽生がいる。全7公演を終えたばかりの「Echoes of Life」では自身が脚本を執筆。仮想世界を舞台に様々な「音」に出合う主人公を通じて生きる意味を問う壮大な物語となっている。

「今回はかなり硬派というか、かなりメッセージ性自体も強い。執筆した文語体もかなり難解で、正直1回聞いただけでは分からない」。そう自らが認めるように、偶然の連なりが実は運命だった、という哲学的なテーマ。重厚なテーマを扱う上で欠かせないピースは、華麗な舞台装置ではなく、自らの肉体と技術そのもの。その覚悟が演技に緊張感を吹き込む。

「(脚本は)1回読んだだけでは咀嚼(そしゃく)しきれない。雰囲気しか伝わらないみたいなところもあったと思うんですね。だからこそ、自分の演技の緊張感もやっぱり必要不可欠になってきてしまう。そこでエンタメ的な、いわゆる、人を喜ばせるだけの演技を追求していってたら、このアイスストーリーのプログラム構成は破綻してしまっていただろうなと僕自身は思っています」

今回の見せ場の一つが、五輪2連覇を飾った2018年平昌五輪ショートプログラムと同じ演技構成で挑んだ「バラード第1番」。演技後半に3回転半ジャンプと4回転―3回転の連続トーループジャンプに挑戦する、かなりハードルの高い演技構成だった。クラシックのピアノ曲を始め、様々なジャンルの音楽に合わせ、全身全霊の滑りを続ける。羽生はなぜ、そこまで自らのハードルを上げるのだろうか。

「(バラード第1番は)本気でやってもなかなか手が届かない。かなり難易度が高いもので、当時、平昌オリンピックの時もほぼほぼそのたった1回の演技でした。けれど、なかなか成功することのできない構成を(開演から)30分くらい滑った後に演じるということは、正直、僕自身もほぼ不可能に近いというか、かなり難しいものだった」

音を上げそうになっても、目の前にある限界に挑むことでしか生まれない訴求力があると信じる。「でも、そこに対して思いっきり手を伸ばして、すっごい集中して本気でやっているからこその本気の命の灯火みたいなのがそこに存在するのかなと思っている。それがアイスストーリーというアート×スポーツに欠かせないものなのかなって思います」と力強く言った。

勝負の銀盤を離れ、プロという新たなステージに足を踏み入れても、羽生は妥協と無縁だ。自分が信じて進む今に本気だからこそ、人は生きる活力をもらうのだろう。情報に溢れ、簡単に答えを得られると錯覚してしまう現代で、自分の心の声を正直に聞くことは難しい。現代社会を生きる人たちへ、羽生が伝えたい思いはシンプルだ。

「がむしゃらにやってると時間は勝手に過ぎていきます。何も考えないと、時間は勝手に過ぎてしまう。後悔しないように。ふと思ったこと、その場で思いついたアイディアは、その時にやるべきで、その今をめちゃくちゃ大事にしてほしい」。

一期一会の今を全力で――。簡単そうで難しい真理こそが、自分らしく生きるヒントとなる。

※羽生結弦の20P特別特集を掲載する『ゲーテ』4月号はコチラ。