北海道・富良野の農業一家に生まれ、24歳で東京の写真学校へ。圧倒的スピードで広告業界を駆け上がり、60年以上第一線で活躍する超人写真家・操上和美。写真界の巨星の原点と進化を描く渾身の評伝『今という永遠 写真家・操上和美の90年』(著・石川拓治)から一部抜粋して紹介する。【その他の記事はこちら】

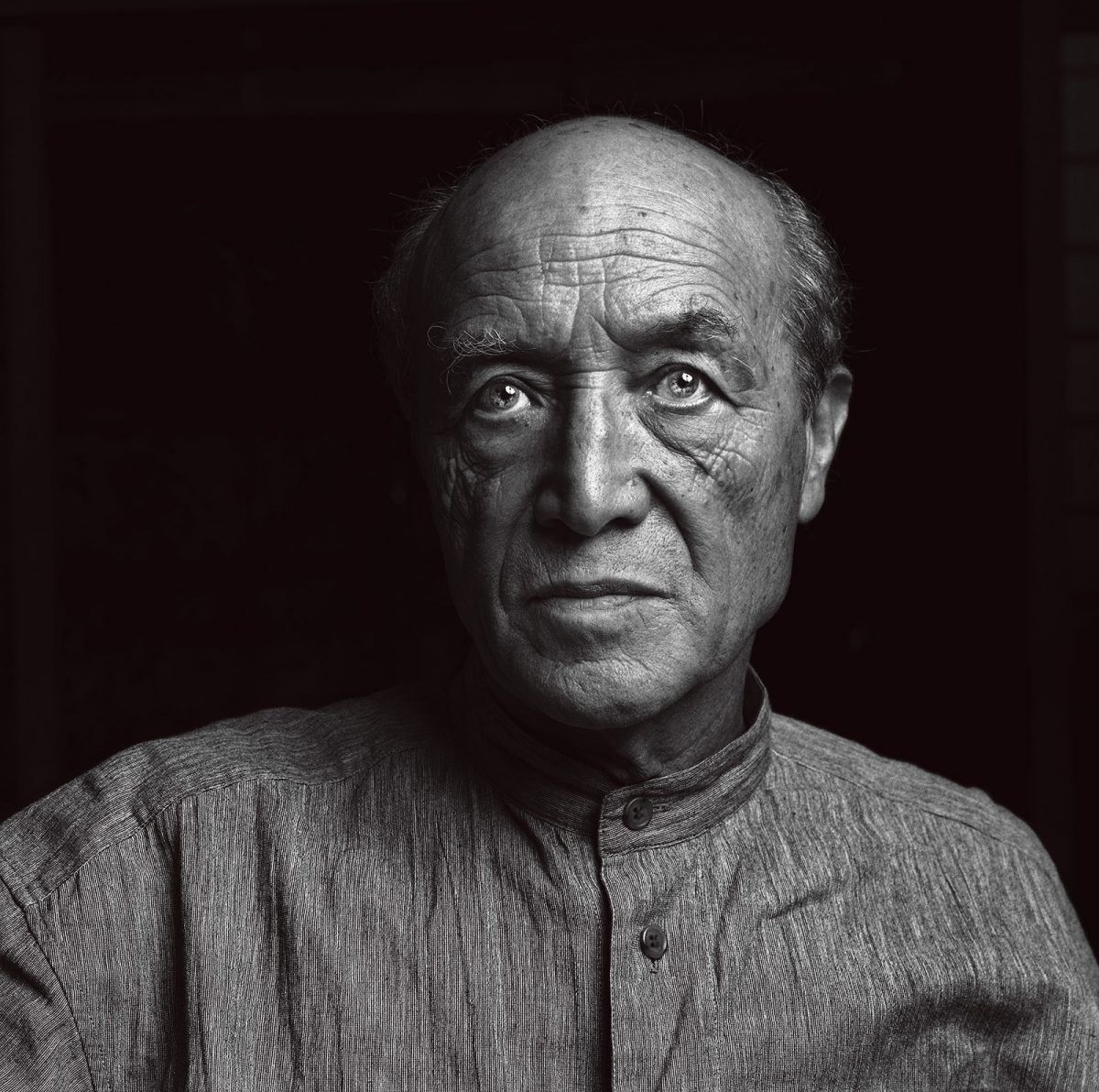

「顔は深い、ただの綺麗な風景よりも100倍深い」

イサム・ノグチ、勝新太郎、蜷川幸雄、井上陽水、デニス・ホッパー、笠智衆、古今亭志ん朝、三國連太郎、沢田研二、アレン・ギンズバーグ、ウィリアム・バロウズ、武満徹、高橋幸宏、木村拓哉、赤塚不二夫、北野武、イリヤ・プリゴジン、宮沢りえ、谷川俊太郎、ショーン・コネリー、坂本龍一、忌野清志郎、タモリ、ウィレム・デフォー、矢沢永吉、デイビッド・グロス、川久保玲、市川團十郎、深津絵里、スティーブン・ホーキング、宮藤官九郎、横尾忠則、山﨑努、渡辺謙、山本耀司、フリーマン・ダイソン、綾野剛、ロジャー・スペリー、養老孟司、村上春樹、三谷幸喜、安藤忠雄、ジュード・ロウ、役所広司、中田英寿、首藤康之、井上尚弥 、市川染五郎、吉沢亮、ロバート・フランク……。

それからの30年あまりの歳月に、操上が撮影した人物をすべてここに書き上げようとしたら、たぶんこの10倍以上のスペースがあっても足りない。

驚くべきなのは数ではない。

密度だ。

操上は、何かを撮ろうとしている。

あえていうなら、火花だ。

被写体である人物と、カメラを構える操上の眼差しの間で散る火花だ。

火花は、燃え上がるような男の顔であることもあれば、胸を突かれるくらい透明な男の目であることもある。あるいは頰に刻まれた無数のシワであったりもする。

振り返りざまの迷惑そうに歪めた顔であったこともある。

写真を見る者との間にも、その火花が散る。

火花は何かを伝えている。

伝えているが、それが何かがずっとわからなかった。

わからないが、とても重要であることだけはわかった。

他のなによりも。生きている限り、なによりも重要なことだ。

それが操上の写真を見ることだ。

「絶景としてのポートレートを撮っている」

操上はそう言う。

「人間の顔こそ、いちばんの絶景だとわかった」

操上はあまり風景を撮らない。

撮らないわけではない。

「綺麗なだけの写真を撮ることに興味はない」

富良野の出身と知ったとき、風景写真を探した。風景写真家でないことはわかっていたが、

富良野の人ならあの景色を撮っているだろうと思った。

操上の写真集『NORTHERN』の冒頭にそれを見つけた。

それまでに見た、他の誰の富良野の風景写真とも違っていた。

富良野で育った操上が写真を撮るようになって、故郷の風景を思い出さなかったはずはない。それを撮らなかったのは、自分の撮るべきものがもはやそこになかったからだ。その風景は遠い昔に失われてしまった。

だからといって、操上が風景を撮りたくなかったわけではない。

操上は、少年時代の自分の目に映っていたあの絶景を撮りたかった。

ある意味では、そのために写真を撮り続けた。

そして、ポートレートを熱心に撮るようになった。

人の顔こそが、自分の撮りたかった絶景だとわかったからだ。

「その人が何十年も生きて、苦労したり、喜んだり、考えたり、悩んだり、笑ったりしたことは、顔に表れる、シワに刻まれる。顔は深い、ただの綺麗な風景よりも100倍深い。それがわかったんです」