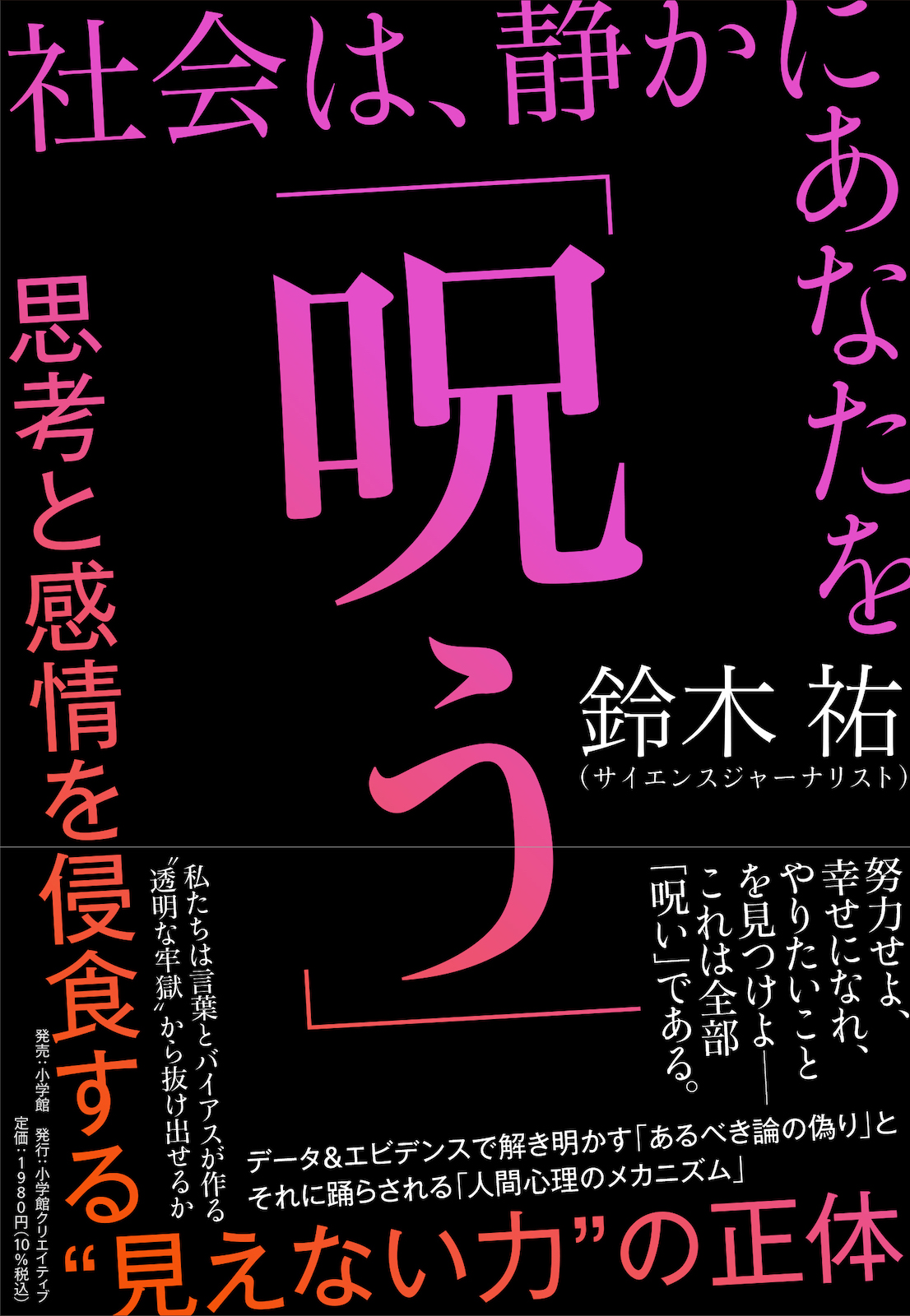

他者のメッセージが持つ強い影響力は"呪い"だ。私たちはみな、無意識のうちに他者の意見や価値観を取り込み、それによって人生に絶望を覚えたり、言葉にできない生きづらさを感じてしまうことがある。サイエンスジャーナリスト・鈴木祐の新著『社会は、静かにあなたを「呪う」』を一部抜粋。5回目。【その他の記事はこちら】

その人生のアドバイス、まともに聞いて大丈夫!?

幸せな人生の処方箋として、「他人の目は気にするな」や「自分らしくあれ」といったアドバイスが提案されることがある。

「自分が信じた自分で生きていけばいい」

「他人を気にせず、常に自然体で生きよう」

「他人にどう思われるかを基準にするな」

これらの言葉に共感する人は少なくないだろう。長い人生のなかでは、自分を押し殺して他人の期待に合わせねばならない場面が無数に存在する。仕事で無理に笑顔を浮かべたり、クレーマーへの反論を飲み込んだりと、他人の目を気にして素の自分を偽った経験は誰にでもあるはずだ。そんな経験が重なれば、“ありのままの自分"で生きたいと思うのは自然だ。

実際のところ、素の自分を隠すことの悪影は複数の調査で示されている。たとえば、社会学者のアーリー・ホックシールドは、航空会社のCAたちの労働環境を調べ、こんな結論を出した。

「表面的な感情労働を長く続けると、心理的ストレスや身体的な問題が起きやすくなる。特に、自分の内面と外面の感情が離れているときほど、免疫システムの不調、慢性疲労、うつ状態、頭痛、腸の障害などが増える」

「感情労働」とは、本心とは異なる感情を演じ続ける状態のことだ。CAの仕事では、客から嫌なことをされたとしても、疲労でやる気がわかないときでも、温和な態度を維持しなければならない場面が多い。そのせいで自分の内面と外面に不一致が起き、そのストレスが心身のトラブルを引き起こす。

テキサス大学などの調査でも似た現象が報告されており、研究チームが学生たちに「過去の嫌だった体験」の話をさせたところ、自分の感情を素直に表現するのがうまかった者は、そうでない者よりも免疫機能が改善し、病気にかかる率が低下したという。これらのデータからも、仮面をかぶり続ける生き方がよくないのは確かだ。

が、なにごとにも例外はあるもので、「自分らしくあれ」というアドバイスには、次の問題がある。

「“ありのままの自分”を出すと、社会で失敗する確率が上がる」

説明しよう。まず最大のポイントは、現実の社会においては、あなたの“本音”が求められる場面はほぼないという点だ。いかにあなたが「素の自分を見てほしい」と願っても、需要がなければどうにもならない。

ホーガン・アセスメント・システムズの調査によれば、6ヵ月間にわたって全米の主要新聞に掲載された求人広告から6326件のサンプルを分析したところ、47%の企業が「対人スキル」を社員の必須スキルに挙げ、マネジメント職に絞った場合は、同じ数値が84%にまで上昇した。日本の調査でも同じ傾向が見られ、経団連が行ったアンケートでは、実に82.4%の企業が「採用では対人スキルを重視」すると答え、「専門性」と答えた企業は22.1%にすぎない。要するに、大半の企業が社員に求めるのは「コミュニケーションのうまさ」であり、私たちの人間性や個性には興味がないわけだ。

それもそのはずで、コミュニケーションがうまい人は、実際に仕事のパフォーマンスも高いことがわかっている。たとえば、アムステルダム大学の調査では、研究チームは製造業で働く従業員314人を集め、全員の「共同体感覚」と仕事のパフォーマンスとの相関を調べた[105]。「共同体感覚」は社会的に望ましい振る舞いをする能力のことで、以下のようなスキルが含まれる。

●周囲に礼儀正しく振る舞う

●相手のニーズや期待を察して対応する

●他者に不快感を与えず協調的に振る舞う

いずれもTPOに合わせた態度を取れるかどうかを重視しており、日常の言葉で言えば「空気が読める人」に近い概念だ。

分析の結果、「共同体感覚」の強さと仕事の評価には、中レベルの相関が見られた。具体的には、「共同体感覚」が強い者は、そうでない者よりも昇進する確率が約60%高く、年収が約25%多く、失業期間は約35%短かったというから、確実にキャリアの未来を左右するレベルの差だ。

同じような報告は多く、アメリカのビジネスパーソンを分析した研究でも、同僚から“感じがよい"と評価された者ほど上司の評価が高く、その影響は仕事の品質や生産量といった客観的な指標よりも強かった。いかに仕事で高い実績を上げようが、コミュニケーションが下手なだけで社内の評価は下がるわけだ。

さらに決定的なのはケント州立大学のメタ分析で、こちらは8635人分のデータを精査し、「職場の評価が高い人の特徴」をあぶり出している[107]。類似研究のなかでは最もサンプル数が多く、頼度が高い内容だ。その結論は明確で、「他者焦点の印象管理で仕事の評価が上がる」というものだった。「他者焦点」とは、相手を持ち上げたり好意を示したりなどして自分の印象を上げるテクニックのことで、典型的な会話の例を挙げると、次のようになる。

●「このプロジェクトの進め方で迷っています。部長はこういう場面の判断がすごく早いといつも思うんですけど、よければアドバイスいただけないでしょうか?」

●「このあいだ、課長がアドバイスしてくださったやり方で資料を作ったら、クライアントにすごく好評でした。やっぱり現場をよくわかっている方のアドバイスは違いますね」

このように、「他者焦点」のコミュニケーションでは、あからさまな印象を与えずに相手を持ち上げるのが基本となる。要は“遠回しのお世辞”だ。

この手法によって、相手からの評価が上がるのは当然だろう。上司や面接官も人間なのだから、仕事はできるのに、態度がネガティブな人よりも、仕事はそこそこでも一緒にいて楽しい人に肩入れしたくなるはずだ。データによれば「遠回しのお世辞」と「職務評価」の相関係数は0.25であり、人柄のよさが持つ影響は、小さいながらも無視できないレベルと言える。

結局のところ、世の中は、あなたの“ありのまま”など求めていない。私たちに要求されるのは、あくまでその場に応じた望ましい振る舞いだ。それにもかかわらず「ありのままの自分」を押し通すのは、ハイリスク・ローリターンな行為でしかない。

経済や幸福、働き方、遺伝や才能――私たちが「正しい」と信じてきた常識は、果たして真実なのか。人気サイエンスジャーナリスト・鈴木祐氏が、膨大な科学的エビデンスをもとに現代社会の“呪い”を解き明かす。思考と行動を縛る思い込みから抜け出し、真に自由になるための一冊。¥1,980/鈴木祐著/小学館クリエイティブ