他者のメッセージが持つ強い影響力は"呪い"だ。私たちはみな、無意識のうちに他者の意見や価値観を取り込み、それによって人生に絶望を覚えたり、言葉にできない生きづらさを感じてしまうことがある。サイエンスジャーナリスト・鈴木祐の新著『社会は、静かにあなたを「呪う」』を一部抜粋。1回目。【その他の記事はこちら】

日本の未来は絶望的だ、は本当なのか?

まず絶望の“呪い”でよく持ち出されるのが、「1人あたりGDP」の低さだ。

「日本の1人あたりGDPは、先進国でも最低の水華になった」

「日本の1人あたりGDPは最悪で、もはやアジアの代表国とは言えない」

こんな言葉を見て不安になったことがある人も多いだろう。

日本の1人あたりGDPが悪化を続けているのは事実で、2000年には世界2位だったのが、2023年には34位にまでランクダウンした。今後も順位は下がり続けることと予想されており、これをもって「日本は貧しい国になった」と判断したくなるのは自然だ。2024年に博報堂が行ったアンケートによれば、来年の景気を「良くなる」と予測した人の数は10.8%で、過去6年間で最も低い。

一方で「悪くなる」と答えた人は37.7%で、その差は3倍以上にものぼる。たしかに多くの識者が言うように、「世界から見れば日本はすでに貧しい国」であり、「日本人は自国が退途上国であることを自覚すべき」なのかもしれない。

が、実際には、1人あたりGDPをもとに、日本の“豊かさ”、をジャッジするのには問題がある。この指標だけに注目すると、日本に不利な結論が出やすくなるからだ。言葉の整理をしておこう。まずGDPとは、国全体が1年間で生み出したモノやサービスの付加価値の合計を意味する。生産額から原材料費を引いた、粗利”のようなものと考えればいい。

たとえば、1年で1000万円を売り上げるパン屋があり、商品を作るために小麦粉やバター、砂糖などの仕入れに400万円を払っていたとしよう。この場合、店が生み出した付加価値は、1000万ー400万で600万円となる。 この付加価値を、ひとつの国に住む人の数で割ったのが「1人あたりGDP」だ。

パン屋の例で言えば、粗利の600万円を従業員で分けあったときの数値に近い。店を3人で回しているなら 200万円で、要は1人あたりの売り上げのことだ。 1人あたりGDPが、国の豊かさ”を反映するのは間違いない。1人あたりの売り上げが200万円のパン屋は、同じ数字が100万円のパン屋より儲けているはずだ。実際のところ、この数字が高い国ほど経済力が高く、国民の生活水準もよい傾向が確認されている。

とはいえ、1人あたりGDPの世界ランキングを使って、日本を貧しい国だと判断するのは誤りだ。この指標はあくまでひとつの基準でしかなく、その国の生活の質をすべて示しているわけではない。 1人あたりGDPが、日本よりも高い国のトップ5を見てみよう。これらの国には、どのような特徴があるだろうか。

1位 ルクセンブルク/2位 スイス/3位 アイルランド/4位 シンガポール/5位 ノルウェー

答えは、上位がいずれも「人口が少ない国」である点だ。 ルクセンブルクの人口は約64万人で、江戸川区の住民数よりもやや少ないくらいだし、3位のアイルランドも500万人ほど。最も人口が多いシンガポールでも東京都の4割程度だ。その後も、7位のアメリカを除き、マカオやカタール、デンマークといった小国、地域が続く。

このような現象が起きるのは、小国ほど、オリジナルの稼ぎ方が許されるのが原因だ。たとえば、 1位のルクセンブルクは人口が少ないため、労働力を補うために海外から約20万人もの労働者を呼び込んでいる。が、外国からの労働者は、国の粗利を増やしてくれるものの、1人あたりGDPの計算には含まれない。ゆえに、実際の豊かさとは関係なく、1人あたりGDPは高くなる。

また、スイスやアイルランド、シンガポールは、海外からの投資を引き寄せるべく極端に税率を下げる政策を取っている。そのため、これらの国では、税金の低さにひかれて集まった国際企業がGDPを押し上げ、それにともなって1人あたりGDPも増える。ただし、実際のお金は国の外に流れることが多いので、本当にどこまで“豊か”なのかは判断しづらい。

他にも、マカオはカジノで富裕層を引き寄せているし、カタールはもともと石油や天然ガスなどの天然資源が豊富な国だ。いずれも小国ならではの“一点突破型”の政策で儲けを出しており、人口が1億を超える日本の参考にはならない。「国を丸ごとタックスヘイブンにする」などと日本で提案したら、意見をひとつにまとめるだけで何十年もかかるだろう。ランク上位の国とは、そもそも勝負の土俵が違うわけだ。

ならば、人口の多い国だけで比べたらどうだろう。たとえば、「人口5000万人以上」の国で比較すれば、各大陸の主要国をカバーしつつ、1人あたりGDPが大きく出やすい小国を除外できる。厳密な基準ではないが、現実的な折衷案としては十分に使えるはずだ。この条件で見てみると、2023年の日本の1人あたりGDPは、世界34位から6位にまでジャンプアップする。

もちろん、それでも最盛期からすれば順位は下がっているが、日本がいまだに世界でも有数の豊かさを維持しているのは明らかだ。それなのに、「世界から見れば日本はすでに貧しい国」と言い切るのは、悲観主義が過ぎるだろう。

GDPに代わる指標

1人あたりGDPには、別の問題もある。国にため込まれた、資産の蓄積を考慮しないところだ。1人あたりGDPは、一定の期間にどれだけの付加価値が生まれたかを測る指標なので、ある特定の日に、その国がどれほどの資産を持っているのかは教えてくれない。

パン屋の例で言えば、「1年で何個のパンが売れたか」がわかっても、「いま店にどれだけパンの在庫があるか」や「もっと大量のパンを作れるだけの資金があるか」といった将来の備えはわからないのと同じだ。資産の有無を判断しなければ、豊かさはうまく把握できない。

たとえば、森林を切り開いて不動産を開発すればGDPは増えるが、そのぶん未来の世代が利用できる天然資源は失われる。目先の成長を優先して教育や健康への投資を渡らせば、長期的には国の生産力が落ちる。いくら表面上は儲かっていても、貯金を食い潰していたら将来はおぼつかない。

それでは、国の資産をうまく把握できる指標はないのか。そんな疑問に応えて生まれたのが、「スティグリッツ報告」だ。2008年、時のフランス大統領サルコジは、リーマンショックで荒れ果てた世界経済を前に「従来の指標では豊かさを計れない」と考え、新しいものさしを作ることを発案。

スティグリッツ、セン、カーネマンといった経済学者を呼び、1人あたりGDPとは異なるモデルを作るように指示を出した。集められた学者はノーベル賞の受賞者が多く、経済学界のオールスターとも言える顔ぶれだ。彼らが重要視したのは、次の三つのテーマだった。

1 人的資本は豊富か?:その国に生きる人々が、どれだけの知識や技能を持ち、心身が健康でいるかどうか。

2 人工資本は豊富か?:道路、発電所、ネット回線、水道、医療など、社会を支える基盤が充実しているかどうか。

3 自然資本は豊富か?:きれいな河川、管理された森林、美しい景観など、将来世代が受け継ぐ自然環境は豊かかどうか。

「生産額」だけで国の豊かさはわからず、「人が健康で、暮らしやすく、未来の備えがある環境」にこそあると、スティグリッツらは考えた。それも当然で、スキルが高い人間がいなかったらモノやサービスは生まれないし、インフラがないと作った商品を運ぶことができず、働く環境が悪ければモチベーションと創造性が失われるだろう。

そんな状態が続けば、長期的に消費や収入が下がり、GDPも縮小してしまう。 そして、この「スティグリッツ報告」をもとに、国連大学やUNEP(国連環境計画)が2012年からはじめた調査が「インクルーシブ・ウェルス」だ。先に挙げた三つのテーマをもとに国の豊かさを評価する指標で、GDPが「目の前の儲け」を測るのに対して、インクルーシブ・ウェルスは「資産の充実度」を測ろうとする。短期の収益よりも長期のポテンシャルに目を向けた、言わば“未来志向のものさし”だ。

果たして、この報告(IWR 2024)で、日本はどのような評価を受けたのか? 結論から言えば、インクルーシブ・ウェルスで見た場合、日本は総量でアメリカに次ぐ世界2位で、1人あたりのランキングでは世界1位だった。資産の蓄積に関しては、日本は「世界で最も豊かな国のひとつ」だと評価されたわけだ。

具体的には、日本のインクルーシブ・ウェルスは、1990年から2019年の間に年平均1.3%で成長を続け、1人あたりでは年平均0.8~0.9%の増加を示している。特に評価が高いのは人的資本と人工資本の二つで、日本は義務教育の普及率が高く、高校の進学率も約80%に達し、日本人は世界のなかでも健康寿命が長い。いずれも先進国ではトップクラスの数字だ。

また、日本はインフラや設備の評価も高い。戦後の経済成長期に作られた道路・鉄道・工場などの品質が他国よりも高く、これもまた「資産の豊かな国」との評価につながったらしい。 ただし、インクルーシブ・ウェルスはまだ歴史が浅い指標であり、現時点ではGDPほどの影響力はまったくない。計測しなければならない要素が多い分だけ誤差が出やすいのも問題で、これらの点を考えれば、今後もGDPは“豊かさ”を測る主要な指標であり続けるだろう。

とはいえ近年は、インクルーシブ・ウェルスの高さが、長期的なGDPの改善につながることを示した研究も増えてきており、その有用性は着実に増しつつある。何よりも、ノーベル賞クラスの専門家が新たな“豊かさ”の指標を開発したことと、その指標で日本がよい成績を収めていることぐらいは、頭に入れておいて損はない。

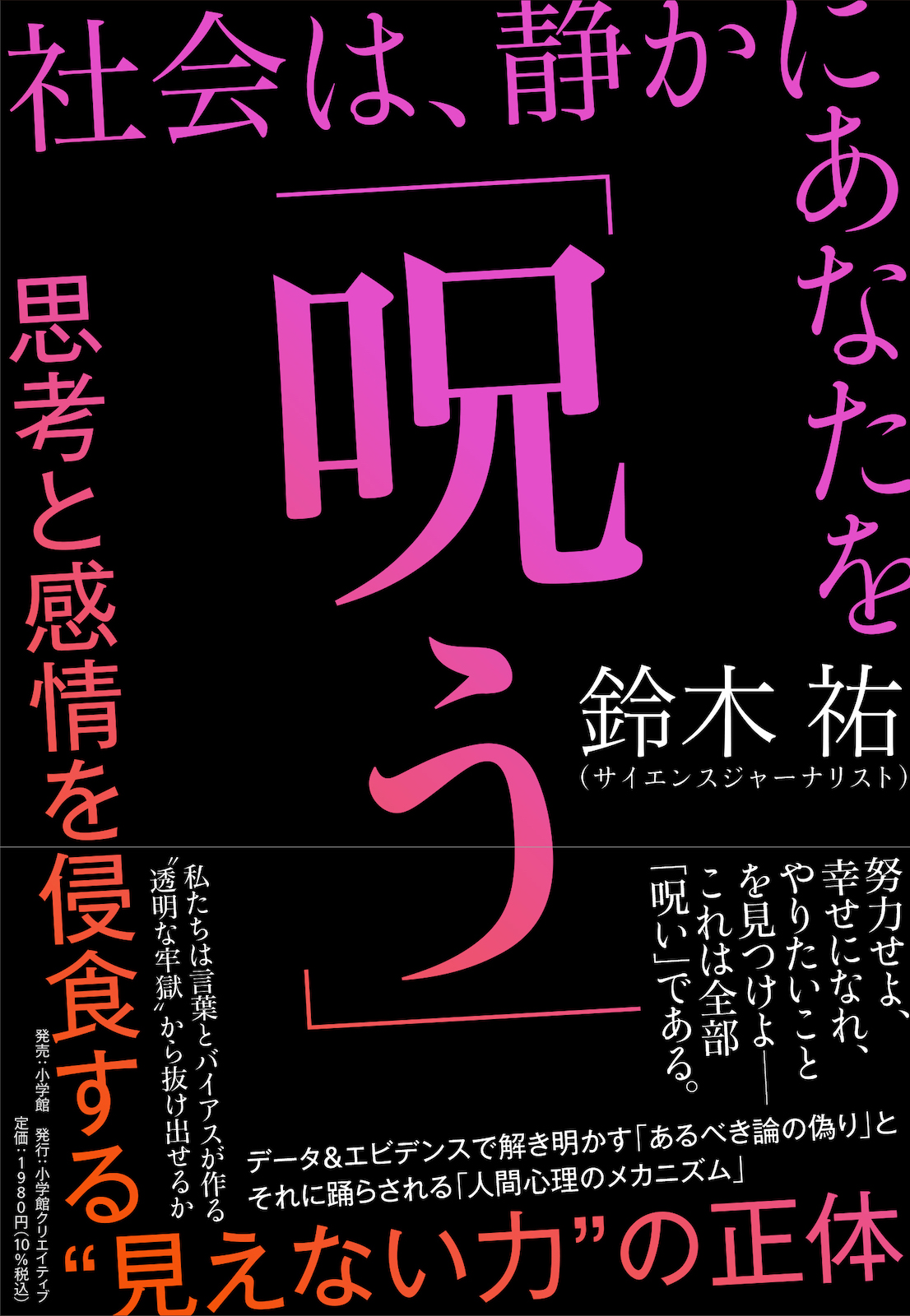

経済や幸福、働き方、遺伝や才能――私たちが「正しい」と信じてきた常識は、果たして真実なのか。人気サイエンスジャーナリスト・鈴木祐氏が、膨大な科学的エビデンスをもとに現代社会の“呪い”を解き明かす。思考と行動を縛る思い込みから抜け出し、真に自由になるための一冊。¥1,980/鈴木祐著/小学館クリエイティブ