世界中で大人気のゲーム「マインクラフト」、通称“マイクラ”の実写版『マインクラフト/ザ・ムービー』が2025年4月25日に公開され話題沸騰中だ。世界興行収入は1,000億円突破し、2025年最大のヒット作品となっている。そして、マインクラフトを教育現場に取り入れた革新的な授業が評価され、日本人初の「世界の優秀な教員10人」に選出されたのが、立命館小学校教諭の正頭英和(しょうとうひでかず)氏だ。後編では、教師として、そしてひとりの親として、子どもの未来と教育にどんな想いを持っているのか、その教育論を語ってもらった。#前編

英語教育の本当の価値

勉強にしても習い事にしても親の強制ではなく、子ども自らがやりたいと思う方が伸びるというのは定説だが、そのトリガーとなるものがなかなか見つけられないのも事実。家庭において、英語をやりたいと思わせるにはどうすべきなのだろうか?

「自分の子どもを見ていても実感するのですが、興味はその子によってさまざまなので、確実に英語が好きになる方法というのは難しいんです。例えば幼児なら最初は「歌って踊る」といったもので英語に親しむのもいいですし、発音のチェックを点数で出してくれるアプリでゲーム感覚で始めのもいい。英検のような資格試験が目標になる子もいます」

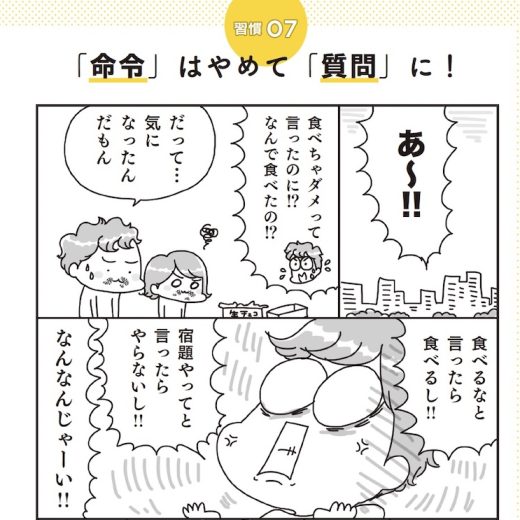

逆に、英語が嫌いになる要因は明確だという。

「英語だけに限りませんが、『勉強やった? 何ページまで進んだ?』と管理されると確実にやる気が無くなりますよね。また『○○さんはもっとできているのに』と他の人と比較されることも、嫌いになる大きな要因です。そこは気をつけて欲しいと思います」

大抵の親が意識する英語教育だが、正頭氏は、英語が喋れるようになる以上に大事なことがあると考えている。

「英語を喋れるようになるまでに必要な勉強時間は、約3,000時間と言われています。スポーツで例えるなら、まさにマラソン。親の立場だとスタートは早い方がいいのではと考えますが、長期戦なのでスタートが遅れても絶対に取り返せます。だから焦らなくても大丈夫です。

むしろ、現代でもスマホに翻訳機能があるのだから、英語ができなくても困らない未来がやってくるかもしれない。本当に3,000時間もかける必要があるのか? と思われるかもしれません。でも僕は、英語を学ぶその3,000時間のプロセスに価値があると思っているんです。理由は、そのプロセスが自分の凝り固まった価値観を壊してくれるから。

英語学習をすると海外の文化に必然的に触れることになります。例えば人種や多様性については、英語を学ぶことでより深く学ぶことができるかもしれない。そんな世界があるのだと知って、今までの自分の凝り固まった価値観をいい意味で壊してくれる。もはや英語を喋れることよりも、英語を学ぶプロセスの方が価値ある時代になっていく気さえしています」

プロフィール入立命館小学校教諭。大阪府出身。マインクラフトを活用した授業が認められ、2019年のGlobal Teacher Prizeにおいて、世界150ヵ国以上、3万人のエントリーの中から、日本人小学校教員初となるTop10に選ばれ、「世界の優秀な教員10人」となる。その他には、桃鉄教育版のエデュテイメントプロデューサーなどもつとめている。主な著書に「世界トップティーチャーが教える子どもの未来が変わる英語の教科書」(講談社)など。

幸せに生きられるのは“好き”が多い子

親という立場からすると、英語のみならず、テクノロジーの凄まじい進化のなか、子どもにとってこれからどんな能力が求められるのかは気になるところ。

「それは、親御さんからもよく聞かれるのですが、正直言って『わからない』。僕が教えている小学生が社会に出ていくのは10年後。2023年のChatGPTの登場が衝撃だったように、10年後にどんな未来がやってくるかはもう想像できない。だから必要な能力を答えるのもすごく難しいんです」

ただし、一つだけわかっているのが「子どもが幸せに生きるために必要なこと」だという。

「幸せに生きることができるのは、“好き”が多い子だと考えています。例えば、野球だけを考えて、野球だけをやっている人がいたとして、もしも野球が全世界で禁止となったらその能力を活かすことができなくなる。でももし野球ができなくなっても、ほかの“好き”があれば、別の人生が楽しめるはずです。だから子どもたちにも“好き”という感情をたくさん持ってもらいたい。広く浅くでいいんです。あれも好き、これも好きという知的好奇心を常に持ち続けて欲しいと思っています」

それでは親はどうやってその状態を作るべきなのか、その答えは「とにかく“体験”をすること」にあると正頭氏。

「大人と違って子どもはそもそも体験が少ない。だから何を好きになるかは正直わかりません。だから浅く広くでも構わないので、とにかくいろんな体験をさせてあげる。子どもは順番として“好きだからやる”よりも“やるから好きになる”ことの方が多いんです。

そして、体験に必要なのは『調べる』『作る』『試す』の3つ。実は子どもたちって、『やってみよう』と言ってもなかなか動かない。それよりも『調べてみよう』『作ってみよう』『試してみよう』という具体的な言葉で誘うと、とたんに動き始めます。難しく考える必要はなくて、例えば公園の滑り台でも、単に『滑ってみよう』と言うのではなく『あの公園の滑り台と、この公園の滑り台のどっちが早く滑れるか調べてみようか』と声をかけるだけでいい。それだけで、子どもの遊び方の視点がガラッと変わるんです」

ゲームは本当に悪いのか?

今の時代における子育てについて、親が気をつけなくてはいけないこととは何だろう。正頭氏によれば「自分たちが教わったやり方で子どもに教えないこと」だという。

「マインクラフトのようなゲームで英語や社会を勉強しているのが、今の子どもたち。自分の子ども時代とはまったく違うんです。どんどん変化している教育環境のなか、自分の勉強のやり方が正しいという考えからは離れた方がいいと思います」

© 2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

その際たる例として大人がしがちなのが、ゲームを“悪”としてしまう考え方だ。

「今の時代、ゲームを取り上げるとか、ゲームを禁止するっていうのはナンセンスだと思っています。よく『うちの子はゲーム好き』と言いますが、それは『うちの子は食事が好き』と言っているくらい解像度が荒い捉え方なんです。食事に好きなものと嫌いなものがあるように、子どもがどんなゲームに興味があるのかを探ってみてください。戦略を練るゲームが好きなのか、こつこつ何かを育てるのが好きなのか。そうすると興味の傾向がわかってきますし、その興味は植物を育てるとか、料理を一緒にするとかの現実世界でも置き換えられるかもしれません。親とはいえど、子供のことを100%わかるのは難しいですよね。だからその子の興味を知る一つのきっかけにしてもらえればと思っています」

もちろん、無制限にやらせるのは論外でNG。1時間やったら1時間休むなど休憩時間をとること、また集中力にも影響するので、ゲームも良い姿勢でやること、そして睡眠時間をしっかりとることは守らせて欲しいと正頭氏。

そして最後に、子育て世代にこんなメッセージをくれた。

「子育てが終わった親御さんに『やっておけばよかったと思うことはありますか?』と聞くと、みなさん口を揃えていうのが、『もっと子どもと一緒の時間を楽しみたかった』ということ。誰1人として『英語をやらせていれば…』とか、『プログラミングをやらせるべきだった』などという人はいないんです。それよりも『雨の日の水たまりを、長靴で一緒にバシャバシャしてはしゃいでみればよかった』と。

今は悩まれることも多いと思いますが、意外とそんな小さな体験が子どもの未来を創るかもしれない。だからお父さんもお母さんももっと肩の力を抜いて、今しかないこの時間を楽しんでもらえたら嬉しい。それこそが、僕がみなさんに伝えられる答えだと思っています」