世界中で大人気のゲーム「マインクラフト」、通称“マイクラ”の実写版『マインクラフト/ザ・ムービー』が2025年4月25日に公開され話題沸騰中だ。世界興行収入は1,000億円突破し、2025年最大のヒット作品となっている。そんなマイクラが、実は教育現場でも注目されているのをご存知だろうか? マインクラフトを実際に授業に取り入れ、英語教育に革新を起こしたのが、立命館小学校教諭の正頭英和(しょうとうひでかず)氏だ。「世界の優秀な教員10人」にも選出された正頭氏に、教師の立場から見たマインクラフトの魅力、そして親にも役立つ教育論を語ってもらった。

“間違えない”から伸びない日本人の英語力

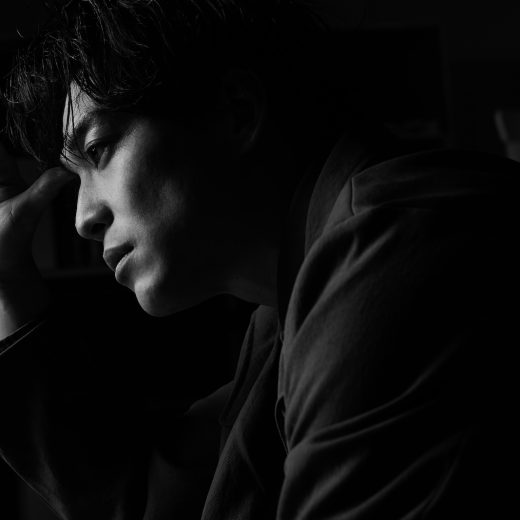

小学校の英語授業において、初めてゲーム「マインクラフト」を採用した正頭英和氏。その独創的かつ効果的な授業が認められ、2019年のGlobal Teacher Prizeではなんと、世界150ヵ国以上、3万人のエントリーの中からTop10に選出された。これは日本人小学校教員初の快挙。まさに世界に認められた教育者だ。

正頭氏がマインクラフトを取り入れた授業を始めた理由には、日本人に対する英語教育の難しさをなんとか解消できないかという、長い歴史の中で未だ解決できていない根本的な課題があったからだという。

「英語教師として、英語力を伸ばすために一番良い方法は『間違えたものを指摘してあげること』なんです。間違えたところを、具体的にこうやるんだよと教えてあげるのが一番いい。クロールがうまくなるには、実際に泳いでいる時に手をもっとあげてごらん、首を上げたらできるよとか言わると理解できるのと同じです。とにかくミスしたところを教えてあげるのが、一番確実に伝わるんです」

立命館小学校教諭。大阪府出身。マインクラフトを活用した授業が認められ、2019年のGlobal Teacher Prizeにおいて、世界150ヵ国以上、3万人のエントリーの中から、日本人小学校教員初となるTop10に選ばれ、「世界の優秀な教員10人」となる。その他には、桃鉄教育版のエデュテイメントプロデューサーなどもつとめている。主な著書に「世界トップティーチャーが教える子どもの未来が変わる英語の教科書」(講談社)など。

その方法が確実だとされながらも、日本人の英語がいまだ伸び悩むのは何故なのか。

「それは日本人が“間違えてくれない”からなんです。恥ずかしいから人前で英語をしゃべりたくないとか、正しい英語しか言いたくないみたいな心理的ハードルが高すぎて、間違えてくれない。英語教師対象の研修会でも、講師の僕が先生たちに『英語、できる人?』と聞いても、誰も手を挙げないくらいですから(笑)」

確かに英語を話すのに、口を動かす前に頭で一生懸命文章や文法を考えたり、こんな発音で伝わるのかなどと悩んでしまう経験は、日本人なら誰しもあるはず。

「失敗してもいいよといくら伝えても、そうはできないのが日本人。だからどうしても、英語の授業といえば”話す”ではなく、黒板に書いてノートに写す受け身の形になってしまうわけです。でもそれでは、英語を使う能力は高まりません。それならば、英語を話すことが恥ずかしいというハードルを下げることに力を注ぐのではなく、子供の立場で考えた時に、恥ずかしいということを忘れるぐらいのこと、例えばすごく楽しいものがあれば、そのハードルを超えてしゃべってくれるのではないかと考えたんです。そこで取り入れたのがマインクラフトなんです」

授業では班を作り、子どもたちだけでマインクラフトをプレイさせ、チームで助け合いながらさまざまなものを作っていく。

「やったことはすごくシンプルで『マイクラをやっている間は、必ず英語でしゃべること』。もうこれだけなんです。でも子どもたちにしてみると『授業でマイクラができるなら、喜んで英語を使う!』ともう盛り上がって(笑)」

ひとりでこつこつ作るのではなくて、わからない子にはできる子が教えてあげるなど、コミュニケーションがないと作れない設計にしているため、子どもたちは自ら工夫して英語を使っていく。

「とにかく英語を使わないと、ゲームが進まない。英語をしゃべって失敗する恥ずかしさよりも、とにかくマイクラをやりたい!という気持ちが勝つので、自分の意志を伝えたり、チーム内で相談しあったり、つたない言葉でも本当にたくさんしゃべるんですよね」

話すという行動が積極的になっただけではなく、英語に対する探求心も深まったという。

「たまに日本語タイムを作り、わからない単語などの質問を受けつけるのですが、質問も積極的。さらに僕が説明すると、何も言わなくてもみんなが即座にメモを取るんです。例えれば、英語という大きな海に放り出されて、でも、みんなで何とか泳いで島に行きたい!と向かっている感じ。そのモチベーションを作ってくれたのが、マインクラフトなんです」

子どもは“ネタバレ”しているからやりたくなる

正頭氏が小学校教諭として子どもと接する中で、今の子どもの傾向として多いのが「面白いとわかっているものには反応するが、どうなるかわからないものには反応しない」ということ。

「いわゆるネタバレしているものにしか反応しないんです。『どうなると思う?』という授業は盛り上がらなくて、『こうなるよ』という結論を言ってからやるとすごく盛り上がる。映画『鬼滅の刃』もそうで、あのキャラクターが死んでしまうことはわかっているけど、それでも何度も観に行っちゃいますよね」

マインクラフトが盛り上がったのも、子どもの世界ではすでに知られている人気ゲームであり、ネタバレしているから。面白いとを知っているからこそ、英語という高いハードルがあったとしてもまったく気にすることなく、軽々と超えていくことができたというわけだ。

教育(エデュケーション)と娯楽(エンターテインメント)を組み合わせたコンテンツ“エデュテイメント”の良さは、まさしくそこにある。

正頭氏は、実在する日本全国の駅の物件を購入しながら巡り、総資産を競うゲーム「桃太郎電鉄」の教育版もプロデュース。社会の勉強のみならず、国語の授業では難読駅名を、数学の授業で期待値計算のために扱うなど、すでに多くの学校の授業で取り入れられている。

「そういったエデュテイメントは『とりあえずやってみよう』というハードルを下げるには、本当に効果的です。楽しそうとか面白そうというわくわくする要素を入れていかないと、今の子どもたちは、とりあえずの一歩をなかなか踏み出してくれない。でもゲームは、確実にその一歩を大きく踏み出すきっかけになるんです」

マインクラフトは創造力を育むエデュテイメント

かつて教育に必要とされるのはSTEM教育(Science, Technology, Engineering, Mathematics)と言われていたが、近年はArt(芸術、文化、リベラルアーツ)の領域を含めたSTEAM教育が主流となっている。理数系だけではなく、さらに創造性を加えた教育が世界の潮流になっているのだ。エンターテインメントの要素を持つエデュテイメントは、まさにそのひとつの要素となっていると言えるだろう。

マインクラフトも3Dワールドを自由自在に動くことができ、自分の好きなようにものづくりや冒険ができ、プレイヤーの創造性によって無限大に世界が広がっていく。

映画版『マインクラフト/ザ・ムービー』でも、個性あふれるキャラクターたちがチームとなり、ぶつかり合いながらもその創造力でさまざまなことを解決していく。何でもアリの世界の中で、自らの創造力を屈指していく楽しさは、映画という壮大な映像によって子どものみならず大人の探求心も刺激してくれるはずだ。

「これからAIがどれだけ発展しても、これでいこうと決定する最終的な決断に関しては、絶対に人間がするわけです。その時によりよい判断をするためには、やはりいいものにたくさん触れておくことがとても重要だと思います。STEAM教育が表すように、教育の中にもアートは必要。エンターテインメントも含め、デザイン性の高いものにもたくさん触れて、アートの感覚を養っていくべきだと思います」

さらにいい物に触れることは、子どもの行動に大きな影響を与えるという。

「いい物に触れさせると、やっぱり子どもたちって自分で作りたくなるんですよね。子どもの創造性って、どこかで自分が見たものを繋ぎ合わせて再現しているんです。こういうのがあったら面白そうと、頭の中のものを再現していく。マインクラフトだったらそれができるんです。これまでは再現してみたいと思っても手段がなくて、ストレスが溜まっていた。一番近いものがレゴだったんですが、ブロックの数は有限だし、踏んだら痛いからお母さんに片付けなさいと怒られる(笑)。

でもマインクラフトの中ならブロックの数も場所も制限がないので、無限に作ることができるわけです。子どもたちの頭の中にあるものを、ちゃんと具現化できるのがマインクラフトの世界であり、だからそれを言語化するために、英語を使うことも楽しいと思えるようになるのだと思います」

そんな英語やアートへの興味を高めるきっかけになる大人気ゲームの実写版『マインクラフト/ザ・ムービー』は、現在、全世界で公開中。子どもが、いや親さえもきっと、マイクラの未曽有の映像世界に没入するはずだ。

※後編に続く(5/4公開)