脳科学者・西剛志氏が200以上の幼稚園や教育の現場に携わるなかで見えてきた大事なものが、非認知能力の6つの力。普段の生活に取り入れるだけで、知らないうちに子どもの非認知能力がグングン育つ習慣について、西氏に聞いた。『脳科学的に正しい! 子どもの非認知能力を育てる17の習慣』(あさ出版)の一部を抜粋して紹介します。【その他の記事はこちら】

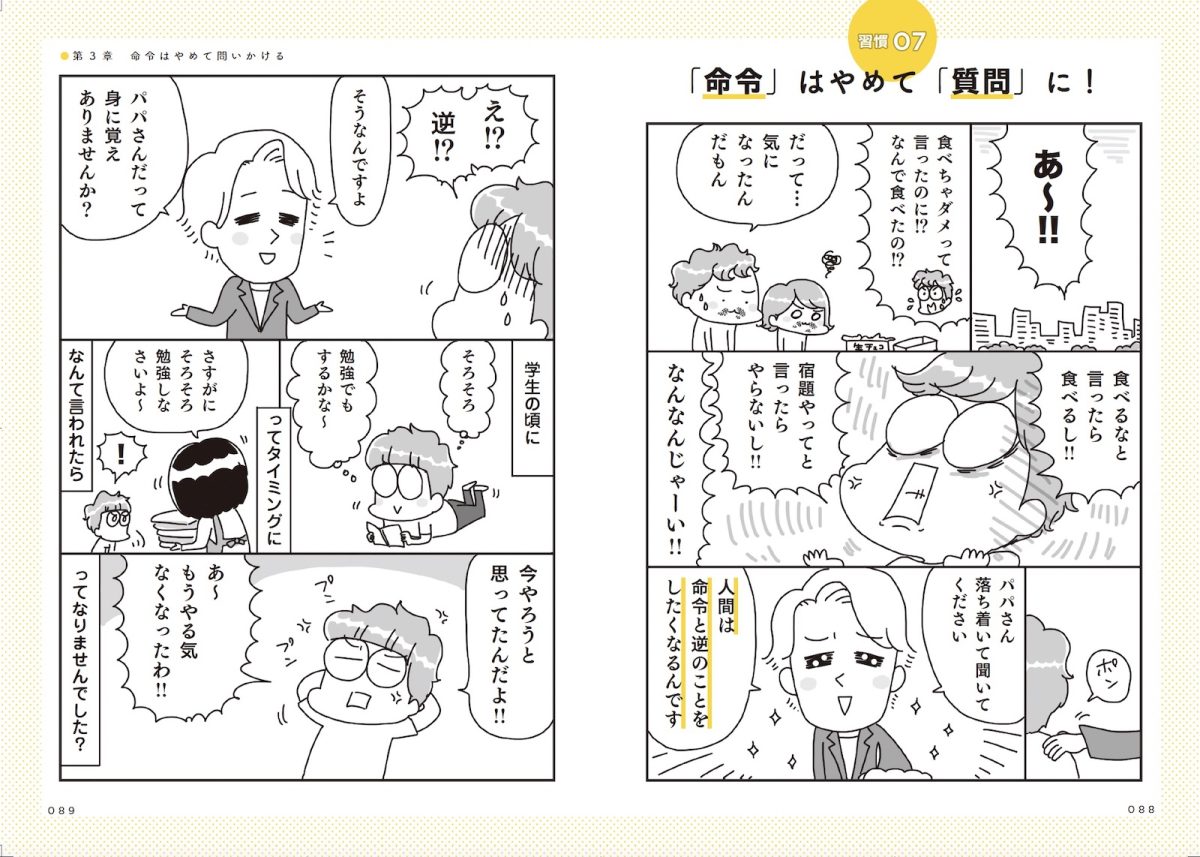

脳は命令されるのが大嫌い

公園や電車の中などおおやけの場で、「早く帰るよ!」「そんなことしちゃダメ!」と大きな声でお子さんを怒る親御さんを見かけます。いくら厳しく言っても、聞いてくれない。また、その場では聞き入れてもしばらくたつと目の前で同じ光景が繰り返される――。そんな経験はみなさんにもあることでしょう。

これは、私たちが命令に従わないどころか、逆のことをしたくなる性質を持っているからです(*1)。人は「箱を開けないでね」と言われると見事に開けてしまいますし、「勉強しなさい」と言われるとやる気をなくします。脳は命令されて縛られるのが大嫌いで、強制されると自由を求めて反発したくなるのです。この性質を心理的リアクタンスと言います。

少し変わった例ですが、私の知人で、3人のお子さんを育てた女性がいます。その方は、ことあるごとに子どもたちに「勉強するな」と言っていたそうです。 「勉強したら父親みたいになっちゃうから勉強するな」 「知識だけ詰め込んでもアホになるから勉強するな」 などと言い続けて子どもたちを育ててきました。

その結果、お子さん3人はどうなったかというと――。一人は医学部、一人はアメリカの大学、一人は芸術系の道へと進み、それぞれの夢に向かって自立した生活を送っています。お母さんの願いに反して、子どもたちは勝手に勉強に励んでいたというわけです。まるで冗談のよ うな話ですが、このような例もあるぐらい命令は逆効果なのです。

命令を質問に変えるだけで脳の反応が変わる

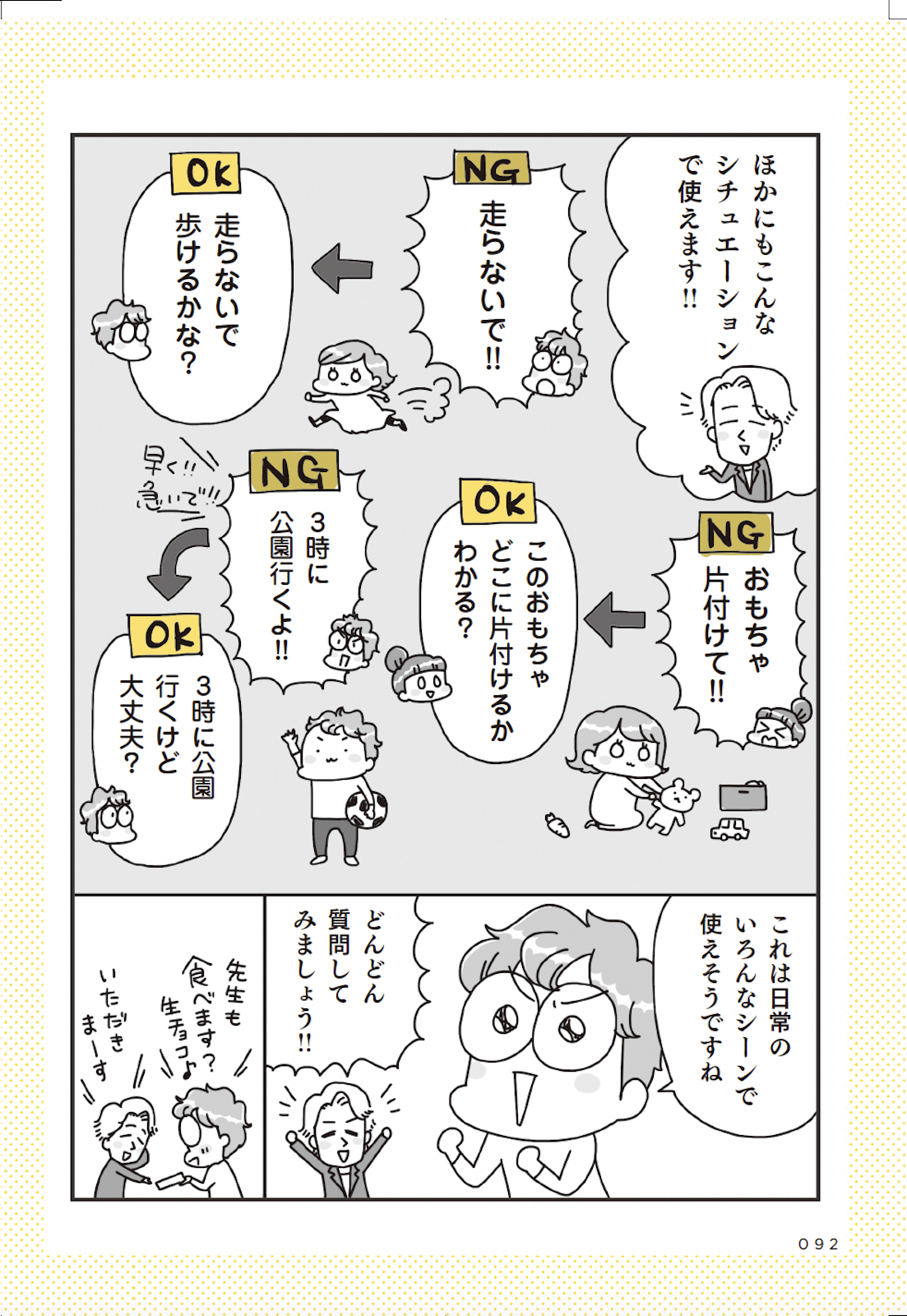

私がこれまでに出会ってきた子育ての天才たちは、命令に頼ることがほとんどありません。 彼女(彼)らが使っているのが、マンガでも紹介している「質問」です。 具体的には「〜しなさい」という命令を「〜できるかな?」という質問に変換するだけ。とても簡単です。

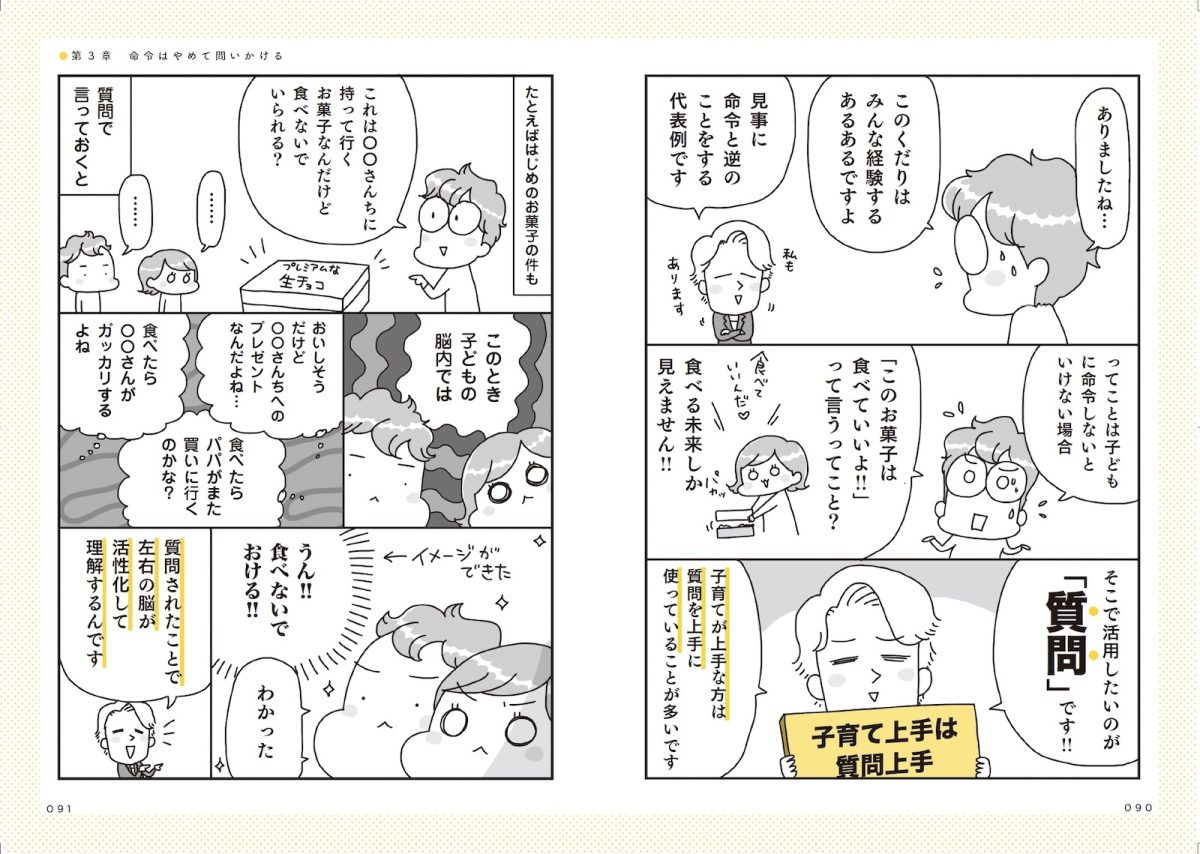

たとえば、子どもの食事中に「食べ物を大事にしてほしいな」と感じるシーンがあったとします。 このとき「食べ物を大事にしなさい」と命令調で伝えるのではなく、 「食べ物を大事にできるかな?」 と質問を投げかけるのです。 これで子どもたちは、伝えたことを受け入れやすくなります。

では、なぜ質問がいいのでしょうか? 先ほど脳は命令が大嫌いと書きましたが、それは人には「自分で選択したい」という欲求があるからです(*2)。

みなさんも、ビュッフェ方式のレストランで和洋中のメニューがずらりと並んでいると、何を選ぼうかとワクワクすることはありませんか? これは、私たちが複数の選択肢の中から何かを選ぼうとするとドーパミンが出て、やる気や意欲(内発的動機)が高まるからです(*3)。 先の食べ物の例で言うと、「食べ物を大事にできるかな?」と問いかけると、子どもに「食べ物を大事にする」と「食べ物を大事にしない」という2つの選択肢を渡すことになります。 仮に「大事にする」ことを選択したら、その瞬間にドーパミンが出て、その子自らが食べ物 をもっと大切にしようと思ってくれるようになるのです。

一方、「食べ物を大事にしなさい」という命令は、ひとつしかない答えを有無も言わさず押 しつけている状態のため、選択の欲求が満たされず、やる気が起きなくなるというわけです。

質問で行動をイメージさせる

「命令」より「質問」がよい理由はもうひとつあります。 それは、子どもの脳内に行動しているイメージが浮かぶことです。「食べ物を大事にできるかな?」と問いかけられたとき、子どもたちは「できるかなあ」「どうだろうなあ」と考えてから答えを返します。

このとき、言葉を認識する左脳と一緒に、右脳の上側頭回後部を含む場所も活性化され、食べ物を大事にするイメージがしやすくなります(*4)。時間にしたらほんのわずかかもしれませんが、この「時間」が重要なのです。 子どもが「できるよ」と答えた瞬間に、脳内には「食べ物を大事にする」イメージが生まれ、 実際の行動に移しやすくなるわけです(*5)。

イメージさせることが、どれだけ行動に大切かがわかる面白い実験があります。 私たちには目の前に大好きな食べ物があっても、我慢できる力があります。 これは、専門用語で「満足遅延」といって、目の前の快感を先送りして、未来まで報酬を待 つ力です。すぐに衝動的になったり、貯金ができない子は、この満足遅延の力が弱いからです。特に小さい子どもほど、我慢できません。

そこで、イスラエルの研究者たちは、まだ満足遅延の行動ができない未就学児の子どもを集めて実験をし、子どもたちが我慢強くなる「ある方法」を発見しました(*6)。 それは、「スーパーマンのマントをつけて、スーパーマンになりきってもらう」という方法でした。特に、「スーパーマンは我慢強くて、すごい人なんだよ」と説明された子どもは、より我慢強くなりました。 つまり、よりイメージができた子たちほど、我慢できるようになったということです。

逆に言うと、行動できないのは、イメージができないからなのです。 子どもがなかなか言うことを聞いてくれないときは、まるで子育ての天才になったようなフリをして、「質問」をしてみてください。口調まで変わって驚くかもしれません。

脳科学者(工学博士)、分子生物学者。武蔵野学院大学スペシャルアカデミックフェロー。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。東京工業大学大学院生命情報専攻修了。2002年に博士号を取得後、特許庁を経て、2008年にうまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子供まで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて3万人以上に講演会を提供。『世界仰天ニュース』『モーニングショー』『カズレーザーと学ぶ。』などをはじめメディア出演も多数。TBS Podcast「脳科学、脳LIFE」レギュラー。著書に20万部のベストセラーとなった『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』、『1万人の才能を引き出してきた脳科学者が教える 「やりたいこと」の見つけ方』など海外を含めて累計42万部突破。最新刊『結局、どうしたら伝わるのか? 脳科学が導き出した本当に伝わるコツ』も好評発売中。

<参考文献>

(*1) Brehm, J.W. “A theory of psychological reactance”, 1966, Oxford, England: Academic Press./ Rosenberg, BD. & Siegel JT. “A 50-year review of psychological reactance theory: Do not read this article”, Motivation Science, 2018, Vol.4, p.281-300

(*2) 西村和雄 , 八木匡 ,「幸福感と自己決定──日本における実証研究/ RIETI- 独立行政法人経 済産業研究所」2018

(*3) 複数のものから選択するとドーパミンが出る/ Yun M. et. al. “Signal dynamics of midbrain dopamine neurons during economic decision-making in monkeys” Sci. Adv., 2020, Vol.6(27),eaba4962

(*4) Ben Alderson- Day, et. al., “The brain’s conversation with itself: neural substrates of dialogic inner speech”, Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2016, Vol.11(1), p.110–120

(*5) Roth M, et al.: Possible involvement of primary motor cortex in mentally simulated movement: A functional magnetic resonance imaging study. Neuroreport, 1996, 7: 1280-1284/ Decety J, Perani D, Jeannerod M, et al.: Mapping motor

(*6) Karniol R, et. al. Why superman can wait: cognitive self-transformation in the delay of gratification paradigm. J Clin Child Adolesc Psychol. 2011;40(2):307-17.