現代美術作家の杉本博司が異色の本を出版していた。『折々の花』。四季の花を杉本が愛する古美術と逢わせている。そこに歴史好き、さらに諧謔や言葉遊び、地口などに長けた彼らしい企みを込めた文章を綴り、歌を詠んで締めくくる。雑誌連載として毎月1テーマで5年近く、現在も続くがそれがまとめられている。

自称「旅芸人」。その心は

「海景」や「劇場」など、確固たるコンセプトを立て、大判カメラを使って撮影し、職人芸とも言える精緻なプリントに仕上げた作品により、杉本博司は世界各地の有名美術館で展覧会を開催してきた。写真作品の作家であることを超えて、杉本の多才ぶりはよく知られるところだ。建築を手がけ、新作能を書き、人形浄瑠璃をプロデュースするなど、次々に話題を提供してくれる。

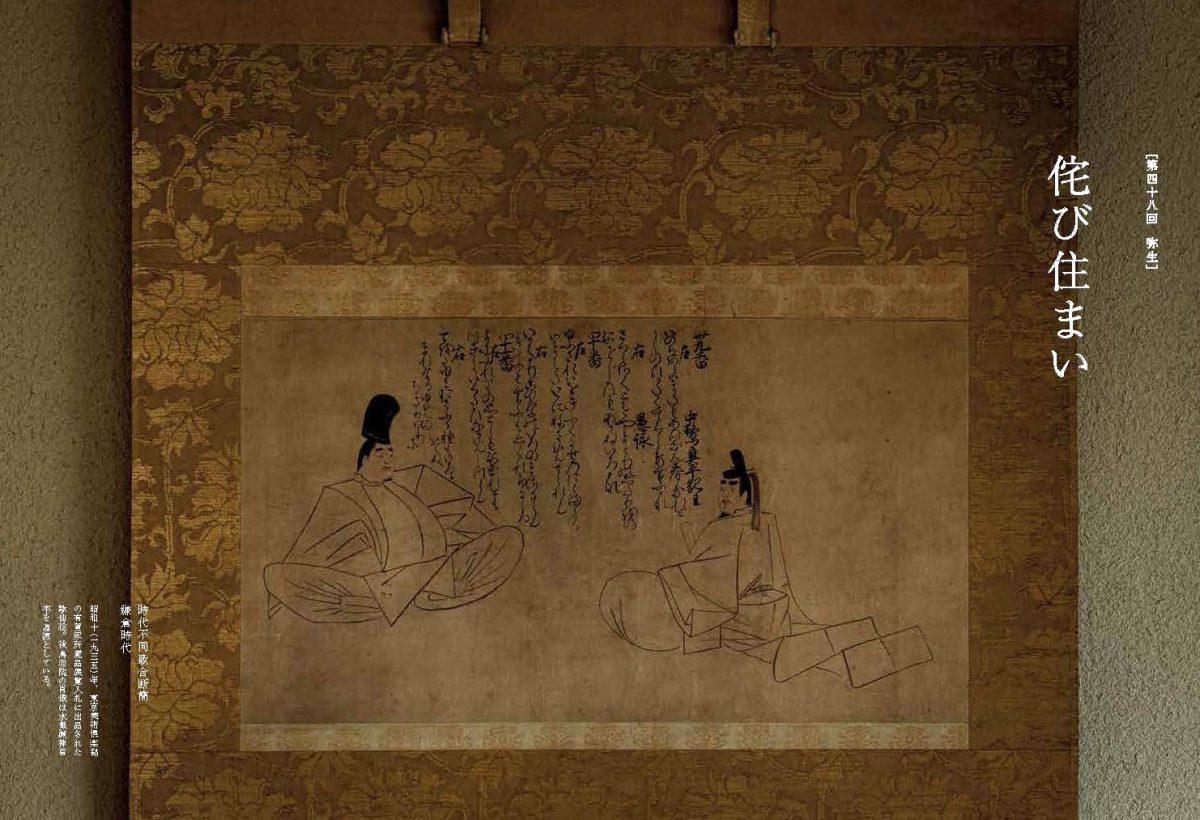

この『折々の花』は2021年から雑誌『婦人画報』に毎月連載されていたものをまとめたものである。一つの回を例に取り、見ていこう。「第四十八回 弥生」の「侘び住まい」。本文はこんな書き出しで始まる。

「私はアーティストとして世界中を巡り、私のアートを披露してきた。私は私の芸術を見せる旅芸人だと自称している。」

自称「旅芸人」杉本博司。このことについて別の著作でもっと詳しく述べている。

「思い返してみると、私の人生は旅から旅へと転々と流れていった。二十代、写真家駆け出しのころ、ポンコツ車で古い映画館を探してアメリカ大陸を巡った。三十代からは世界中の海を巡って旅をした。四十、五十代は世界中の美術館を巡って展覧会を催し、私の『芸術作品』を見せて歩いた。私は自分を旅芸人だと思った。」(杉本博司『江之浦奇譚』岩波書店 2020年)

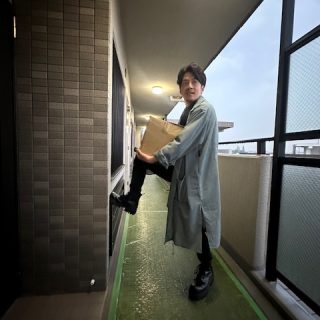

撮影:森山雅智

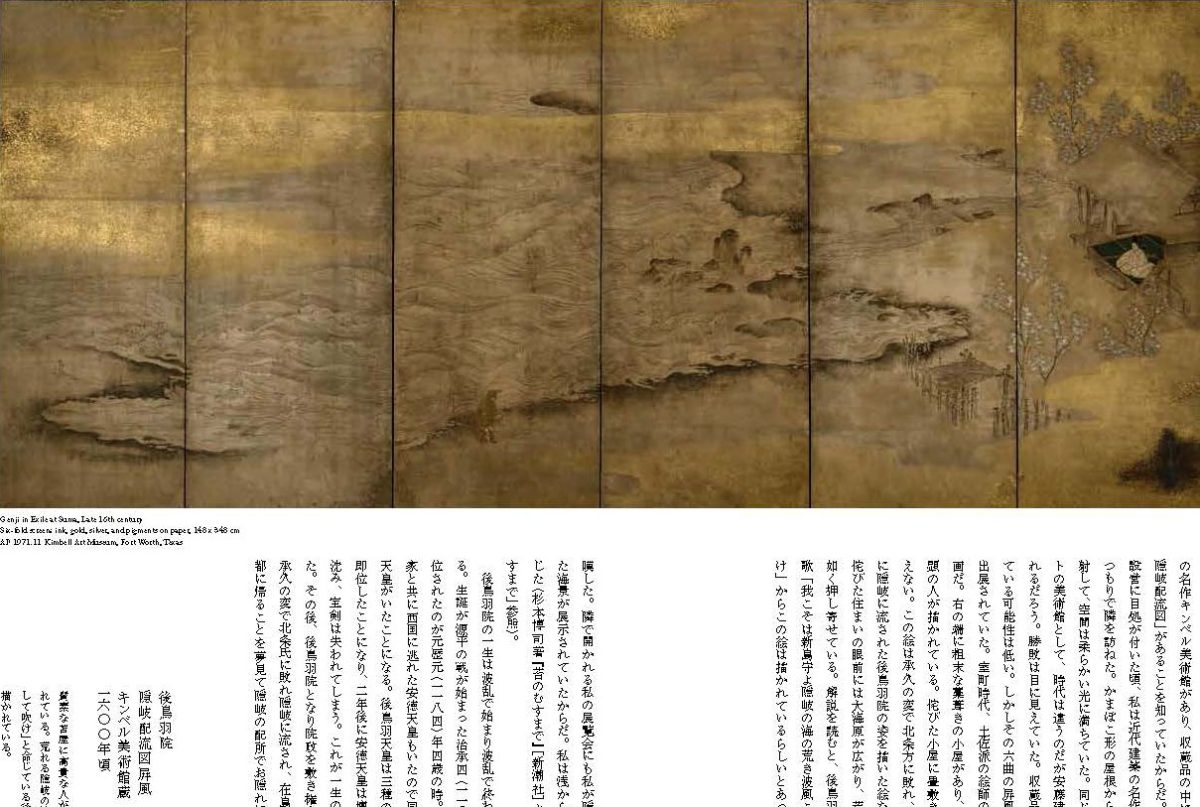

杉本は自分の展覧会のためにテキサスのフォートワース現代美術館にいたのだが、隣接するキンベル美術館には《後鳥羽院隠岐配流図》があることを知っていた。日本美術の作品は油絵などと違い、傷みやすいので常設的に長期展示されることはまずない。しかし、幸運にも杉本が訪れたとき、その屏風はたまたまそこに展示されていた。

承久の変で北条義時に敗れ、隠岐に流された後鳥羽院を描いた屏風に出会えたことにも驚いた杉本だが、現代美術館の方で開催される「杉本博司 時間の終わり」には、その後鳥羽院を想って、隠岐で撮影した海景《日本海、隠岐》を展示していた偶然の邂逅に杉本はひとり感慨に浸ったようだ。朝廷が武家政権との間で起きた武力による争いに敗れ、隠岐に遠流となる後鳥羽院。しかし、プライドは高い。こう歌う。

「我こそは新島守よ隠岐の海の荒き波風こころして吹け」

上皇は風にまで命令している。その海を撮影したかったのだろう。杉本は海景シリーズの初期段階で隠岐で撮影している。後鳥羽院がおそらくその歌を詠んだ場所であろうと見定めた地点に杉本は8×10フォーマットの大判カメラ(フィルムサイズ約20×25センチ)を構えた。隠岐の海には風が吹いているように見える。「こころして吹け」と言われた風。

さらに後鳥羽院は「時代不同歌合」という新旧の歌を競わせる趣向を企画した。『万葉集』『古今集』『拾遺集』から古典的歌人を選び、『後拾遺集』『新古今和歌集』など時代の下った歌を合わせようというものだ。

平安中期の歌人で村上天皇第七皇子中務卿具平親王の歌

「命あらばまたもあひなん春なれど忍びかたくて暮らすけふかな」

これに対して、後鳥羽院のこの歌を充てている。

「さくらさく遠山鳥のしだり尾のながながし日もあかぬいろかな」

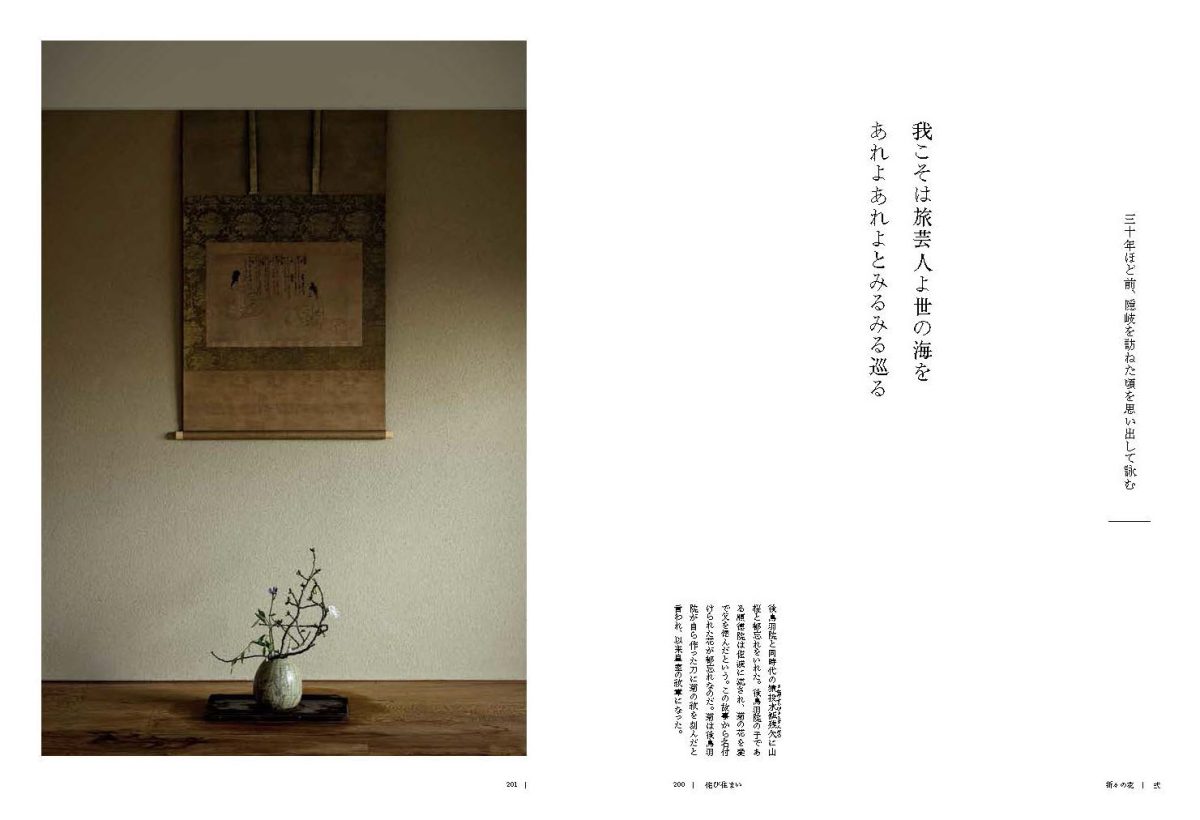

古典に対し、自身がかつて詠んだ歌を合わせるという編集をする後鳥羽院。古いものに時代が降ったものを合わせる妙味。同様に、アメリカの一角、テキサスのフォートワースの隣り合う美術館でかたや、後鳥羽院が描かれた16世紀後期の屏風と、その後鳥羽院の留守模様(登場人物を描かないがその人物を連想させる象徴的な背景などを描き、想像力を掻き立てる)ともいえる杉本の作品、海景《日本海、隠岐》が接近遭遇したことに杉本はきっと自分だけわかる僥倖に気持ちが昂ったに違いない。それを思い出しながら、つくったしつらえはこうだ。

そして、杉本も自分の身を「我こそは…」と詠んで結ぶ。

「三十年ほど前、隠岐を訪ねた頃を思い出して詠む

我こそは旅芸人よ世の海を

あれよあれよとみるみる巡る」

※本作品は『折々の花』には掲載されていません。

古美術と花を前に、歌を詠む

こんな幾重にも歴史の知識やそれぞれの時代の古美術の優品、ときに杉本自身の作品、そして、四季折々の花、草木によってまとめられる8ページ。この国の歴史を紐解くこと、古美術に心奪われること、表具を編集として楽しむこと、茶の心を愛すること、現代美術にも触れること、四季の花を見て人生を想うこと、そして常にユーモアを忘れずにいること。この種の雑誌が欲するところが凝縮している。この連載は今や『婦人画報』の精神的支柱になっているのではないだろうか。そういう雑誌は強い。

杉本の花と和歌への造詣の深さにあらためて驚くことになるのだが、もともと和歌への興味、造詣は深い。というのも、2011年に杉本は「人間と本」について考えるインタビュー集にあたって、『萬葉圖録』(佐佐木信綱、新村出 編 靖文社 1940年)という本を紹介している。

これは紙の専門商社である株式会社竹尾が主催している竹尾ペーパーショウの2011年度のテーマ、「本――TAKEO PAPER SHOW 2011」で78名の著名人たちがエッセイとともに1冊の本を紹介するというものだった。目的は「紙の本の未来と、本の可能性」の展望である。本のデジタル化は一気に進むのか、紙の本はどうなっていくのか。紙を商う会社としては重要な問題だ。

杉本が紹介した『萬葉圖録』には万葉集の歌が引かれ、古き佳き日本の風景がモノクロームの写真でそこにある。太平洋戦争直前の出版。愛国心を高める目的があったのだろう。それを見て、杉本はこう書いた。「私たちは敗戦によってすべてを失ってしまった。国破れて山河なし。大和国はこの書物の中にだけ残されている。」

さて、『折々の花』だが、「壱」「弍」にそれぞれ24編が収められている。月刊誌連載なので2年分ずつ、4年の仕事がここに。たとえば、古美術の楽しみを杉本の目線で味わい、古美術オタクの自戒を込めた「下駄と命」。誰にもいつか訪れる死についても綴る。いわば、杉本による無常といふこと「やなかんじ」。誰もが知る童話を思い出させながら話が進んでいるのだが、最後に恐ろしい結末を描く「さるかに合戦」。

古美術と花を前にして、重層的なストーリーをおさめ、歌を詠む。毎回どのように作られるのだろうか。まず美術品ありき。それは国宝、重文級のものもあれば、缶詰や菓子の使い捨てられる空き缶の場合もある。杉本のストーリーの前にはそれらは等価である。そこに取り合わせられる花が決められ、撮影がされる。花の季節と雑誌掲載の季節の関係から1年前、ものによっては3年前に撮影され、忘れたころに世に出ることもあるのだという。杉本の中では着想の時点で原稿が出来上がっているのか、あるいは季節を待つ時間のうちに原稿が醸成されていくのだろうか。

「撮影:森山雅智 花:みちくさ」とスタッフクレジットが入っている。みちくさについて杉本はこう書いている。

「私の長年の友人であるみちくささんはあまり人様とはお付き合いなさいませんが、花々とのお付き合いの世界にお住まいになられています。その世界に生きとし生ける花々の名前を熟知しておられます。おそらく人様の名前の数百倍はご存知の様子です。みちくささんには野辺に寄り道をしていただくことが多くなりました。」

「海景」や「劇場」は杉本による時間の観念の可視化といえるものだが、杉本の中ではそれ以外にもさまざまな時間が流れていることを『折々の花』は見せてくれる。それは、古美術や万葉の歌人たちに想いを馳せる千年を超える時間もあれば、目の前の花が咲いている儚い時間もある。そして、杉本はここで自身の人生を長大な時間の流れの中に位置づけてみせているように思える。

Yoshio Suzuki

編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。