現在、僕は展覧会についての記事を書いたり、トークをしたり、展覧会図録の編集をしたり、アーティストやキュレーターやコレクターにインタビューをする仕事をしている。美術大学や美術学科で勉強をしたことがない自分がこんな仕事ができている理由の一つが山下裕二氏との出会いだった。彼がこの約40年間に雑誌や展覧会カタログに書いた文章をまとめた本が出版された。

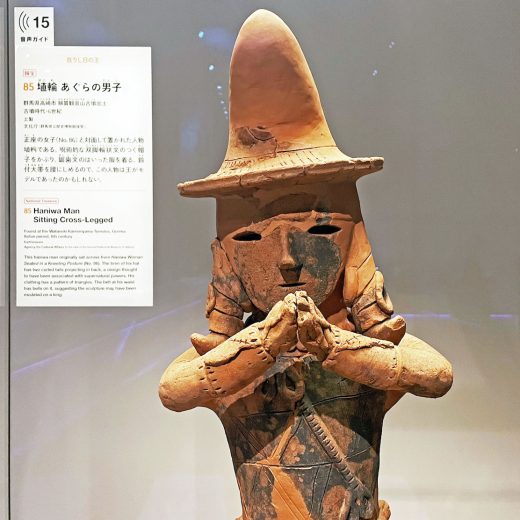

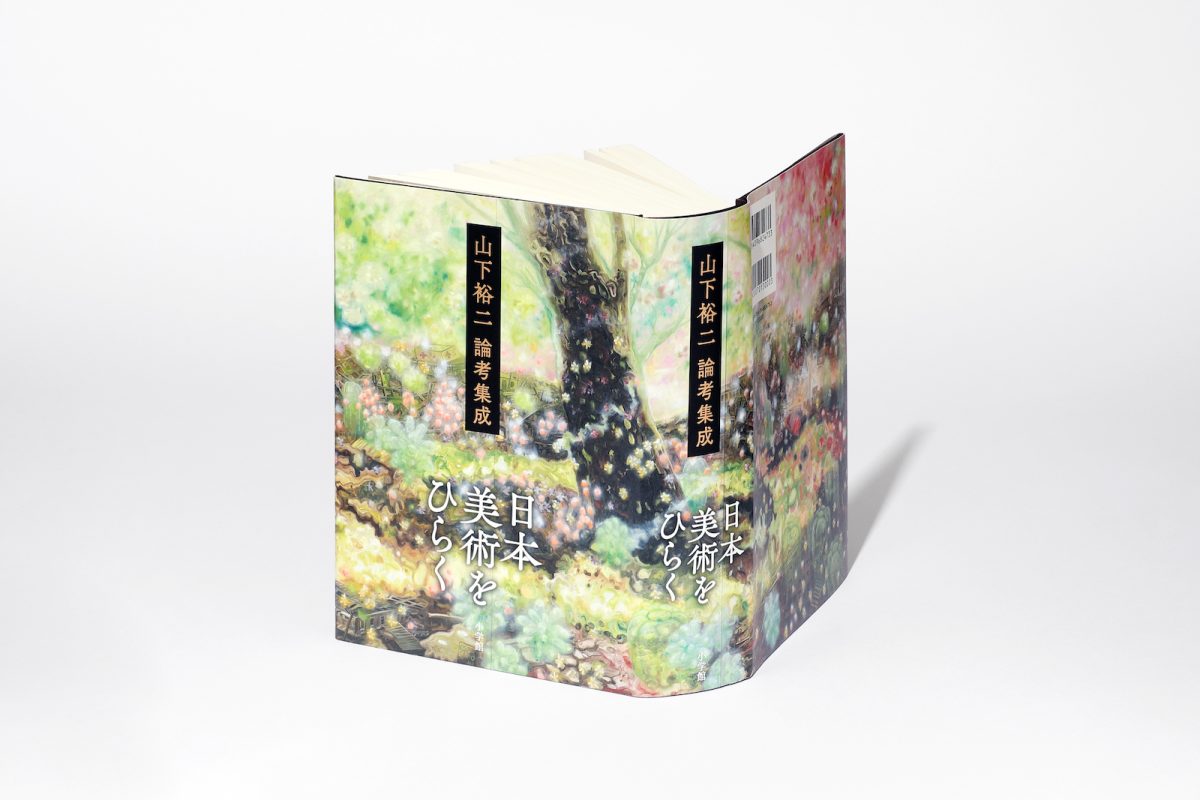

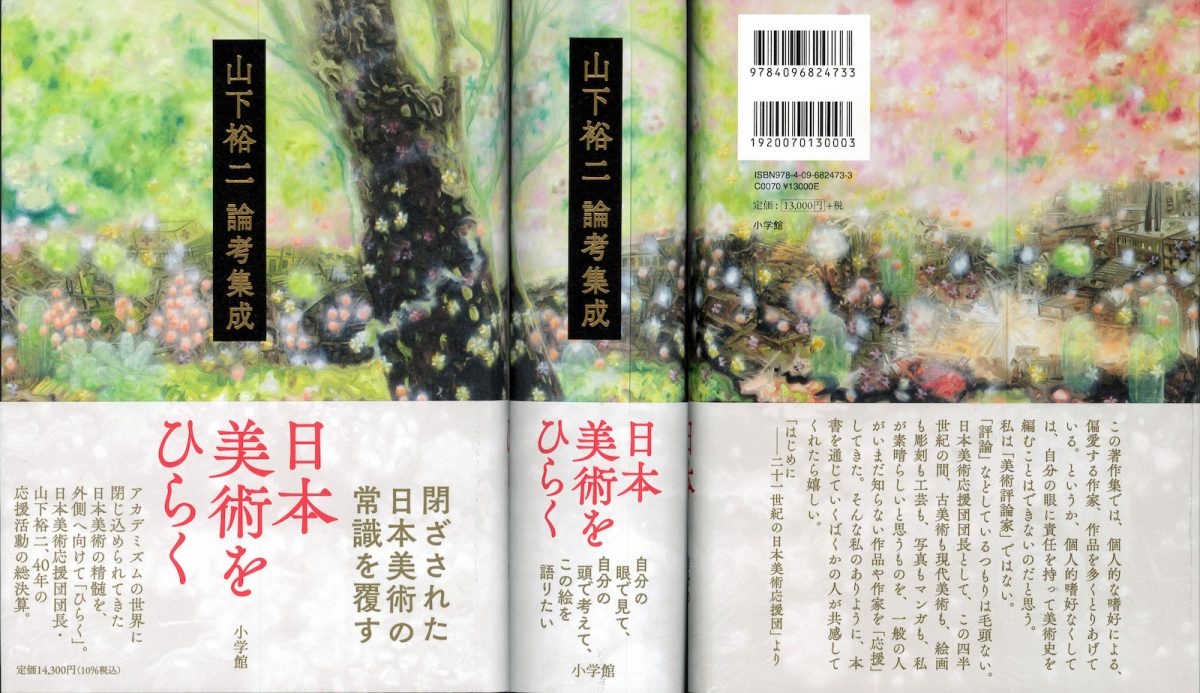

『日本美術をひらく 山下裕二論考集成』

小学館/880ページ/¥14,300

日本美術を応援し、語る

「日本美術を評論、解説するのではなく、応援する」。山下裕二氏はそれを続けてきた。職業は明治学院大学教授、仕事は日本美術応援団団長である。

「日本美術」と言ったが、彼は古美術はもとより、現代美術、写真、マンガまで守備範囲は幅広い。自分の眼に責任を持って美術史を編むということを自身に課している。その根本にあるのは彼がこよなく愛する作家や作品を取り上げ、「応援」し語ることだ。

その山下裕二氏が展覧会カタログやさまざまな雑誌、画集に寄せた文章から選んだ81編の文章を集めた著作集が出版された。『日本美術をひらく 山下裕二論考集成』(小学館 2024年)である。

今どきありえないような大部の1冊だ。彼が専門とする室町水墨画や、この数十年、日本美術ブームの中心的牽引者となった伊藤若冲ら江戸時代絵画についてももちろん、激動の幕末から近代の美術も、そして会田誠の作品に出会って目覚めた現代美術への熱い思いを込めた原稿も。単著に未収録のものがまとめられている。

このボリューミーな本、こんな書き出しで始まる。

「まったく予備知識のないものにいきなり出くわして、それを観てものすごく感動するという体験を、みなさんはどれほどしてこられただろうか」。

5歳のときに見た紫色のレンゲ畑に驚いた話に続いて、

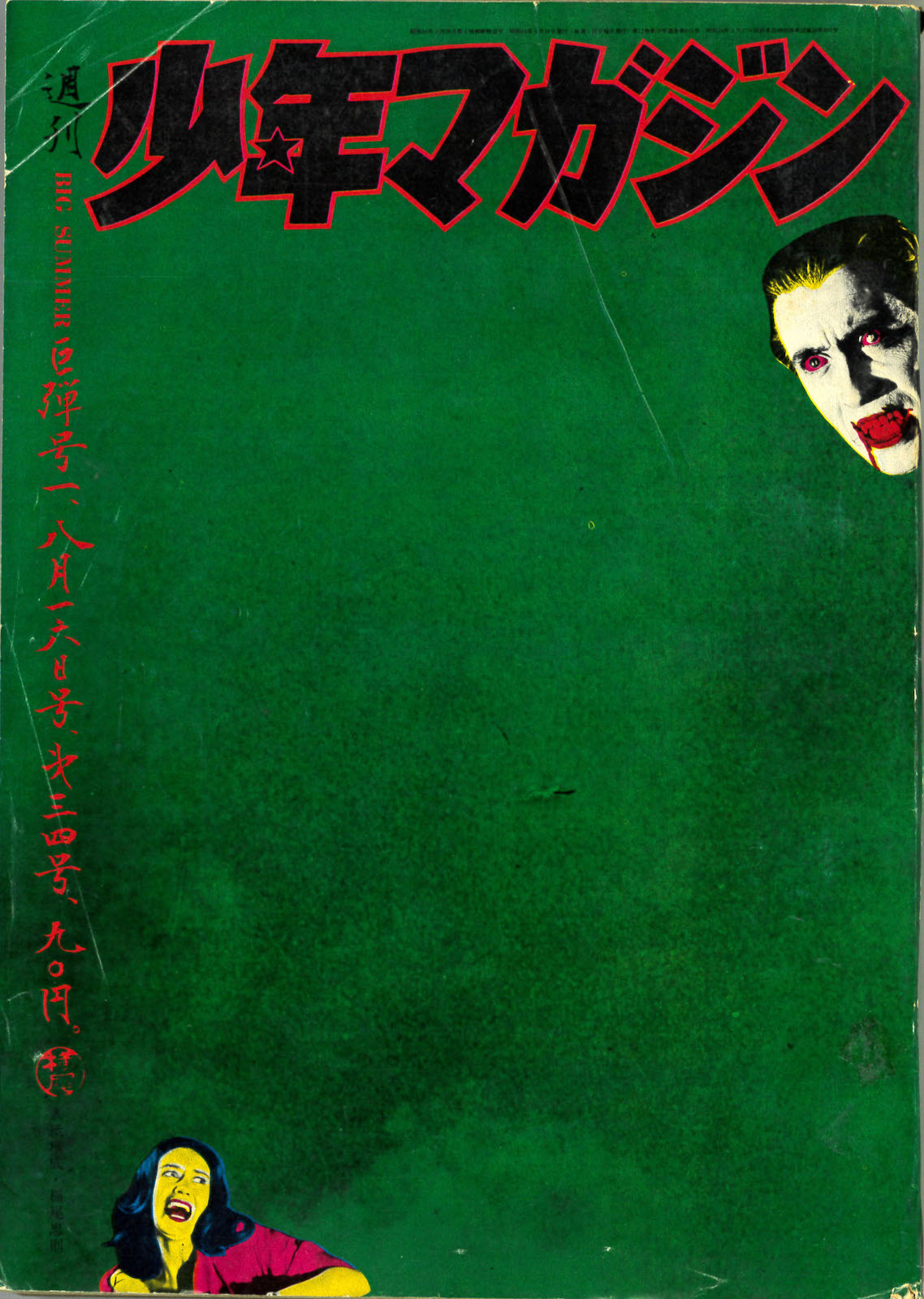

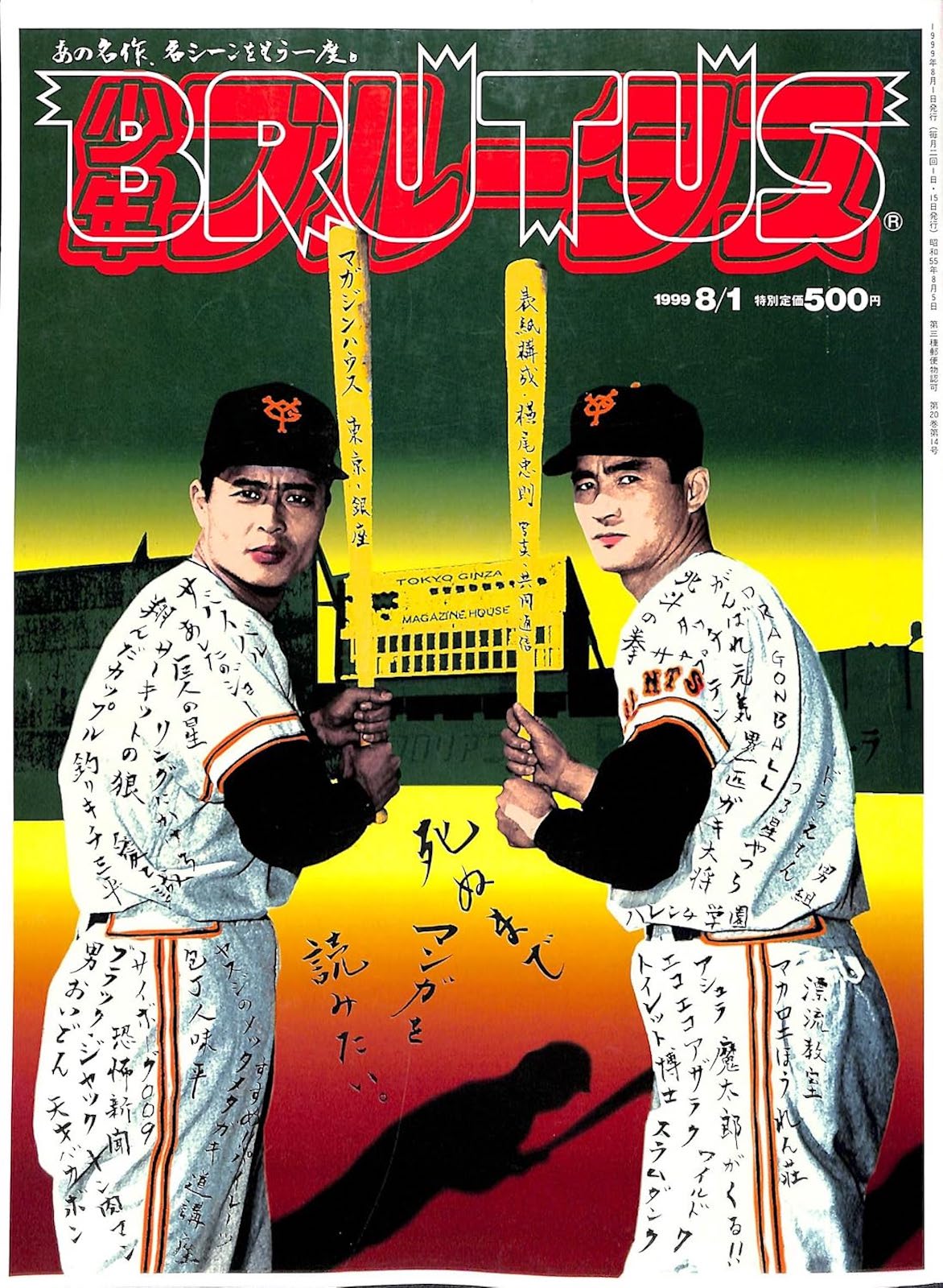

「十二歳、小学六年生のとき、横尾忠則デザインの『少年マガジン』の表紙に衝撃を受けた。ほとんど全面緑色で、右上にドラキュラ、左下に怖がってる女性、ただそれだけ。でも、少年はこれが『芸術』だろうと思った。」

山下少年が「芸術」(巻末の年表では「ゲージュツ」と表記)と思った『少年マガジン』はこれである。

山下裕二氏は1958年、広島県呉市生まれ。小学校1年生のときに広島市に引っ越す。1970年、横尾忠則が表紙構成をした『少年マガジン』を見て、「ゲージュツ」に開眼。1976年、18歳の高校修学旅行先の宮崎駅前の書店で購入した、つげ義春『ねじ式 異色傑作選I』『紅い花 異色傑作選II』がその後の彼の人生の方向を決定する。1977年、東京大学入学。文学部美術史学科に進む。指導教官は高階秀爾氏、辻惟雄氏。一般企業に就職するもすぐに退職し、大学院に復学。助手やいくつかの大学の非常勤講師を務めたのち、現在も教鞭を執る明治学院大学に赴任。1996年、『日経アート』5月号から赤瀬川原平と「日本美術応援団」連載開始。

つげ義春が山下氏の人生の方向を決定したことについては、本書にも再録されている『淡交』に寄稿した「わたしの『名物』--私的名物記『心に滲みる最高の名画』」に詳しい。

日本美術応援団を結成(連載開始)から4年後の2000年に書いた原稿が載っている。当時は現在ほど日本美術の展覧会が振るわなかったという背景もあっただろうし、山下氏自身の若さも相まってだろうか、気負いに満ちたと取れる文章も目に付く。

「絵画について何かを語るとき、必ず何らかの価値観を投影して語っていることに自覚的であるべきだ、と私は思う。日本人が長らく絵画について語ってきた歴史を振り返れば、室町時代以来、東山御物を頂点とする価値観は、どうしようもなく多くの人を縛っている。」

それは茶の世界が醸成してきた価値観であること、さらにのちに持ち込まれた西洋絵画に見られるリアリズムを基本とした単純な価値観なのだと一刀両断である。日本美術を応援しに来た風雲児ここにあり。いや、おそらく山下氏の精神は今だ何も変わっていないだろう。文章は多少丸くなってきている、あるいは余裕が見られるものになっているとしても。

僕が山下氏と直接出会ったのはこの文章が書かれた頃だった。以後、教師と教え子の関係であり、著者と編集者の関係であり、呑み友達である(友達のことを書くのに「氏」というのもなんだが、そういうわけで仕方ない)という状況、そんなふうに場面で変わる関係性を続けてきた。そもそもは僕が赤瀬川原平の一つの仕事への興味から『日本美術応援団』の読者になり、しかし、この相方を務めている40歳そこそこの無名で、不思議な自信を備えた、それまでには見たこともないユニークな日本美術の専門家がいることに気づいた。きっといつか会うだろうとの予感もあった。

僕はその頃、ブルータス編集部にいて、美術特集を手がけるようになっていたのだが、あるとき、隣のカーサブルータス編集部のスタッフから「日本美術はデザインの先生です」(仮)のような特集をやりたいのだが、まず読むべき本を教えてくれと言われたので、橋本治『ひらがな日本美術史』と赤瀬川・山下『日本美術応援団』を挙げた。数日後、その編集者が打ち合わせを依頼したらしく山下氏は編集部の打ち合わせスペースに来てくれていて、僕は逆にそのカーサの編集者に彼を紹介されることになった。

会いたかった人に会えた興奮もあり、僕はその直前に行ったニューヨークのメトロポリタン美術館で買ってきたポストカードセットを見せながら、尾形光琳の『燕子花図』(国宝・根津美術館蔵)と『八橋図』(メトロポリタン美術館蔵)はどう違うのかとか、鈴木其一『朝顔図』を僕は見たことがないがいつか見られるだろうかなど聞いた。山下氏は「雪村展—戦国時代のスーパー・エキセントリック」をまさに準備していたところで、僕は知らなかったその雪村という水墨画家がいかにすごいか、展示がどれほど素晴らしいものになるかを話してくれた。

そして、山下氏と話しているうちに僕が1年前くらいに編集したブルータスのマンガ特集を買って読んでくれていたこともわかった。その特集はマンガ論などは一切やめて、名作マンガの名シーンを次々に見せていくという一風変わった構成なのだった。その特集リードに書いた「マンガを語るな、マンガで語れ」的な煽りを山下氏は気に入ってくれていた。今思うとそれは彼が日本美術に接する態度に通ずるものがあったのだと思える。「ガタガタ言うな、見ればわかる」である。

表紙は1970年の『少年マガジン』に敬意を表して、横尾忠則氏にお願いした。

以後、僕は山下氏が勤務する大学の大学院の授業にモグり学生として毎週通い、日本美術の知識を身につけ、鑑賞経験を重ね、今ではその大学で非常勤講師を務めている。山下氏との取材で日本各地はじめ、ニューヨーク、南カリフォルニア、パリなど同行した。そして今でもときどき新宿の薄暗い文壇バーのカウンターで隣に座り山下氏は濃い目の、僕は薄目のウヰスキーハイボールを呑んでいる。

ごくごくざっと言えば、2000年に「若冲 特別展覧会 没後200年 Jakuchu」があり、2009年に興福寺創建1300年記念「国宝 阿修羅展」、2016年「生誕300年記念 若冲展」など日本美術ファンを大幅に増やす展覧会がいくつもあった。強力な展覧会が続いたこの時代に「応援団長」であることの幸運、そこで日本美術の盛り上げ役を買って出たのが山下氏で、その軌跡を知るためにも本書はあるのだ。

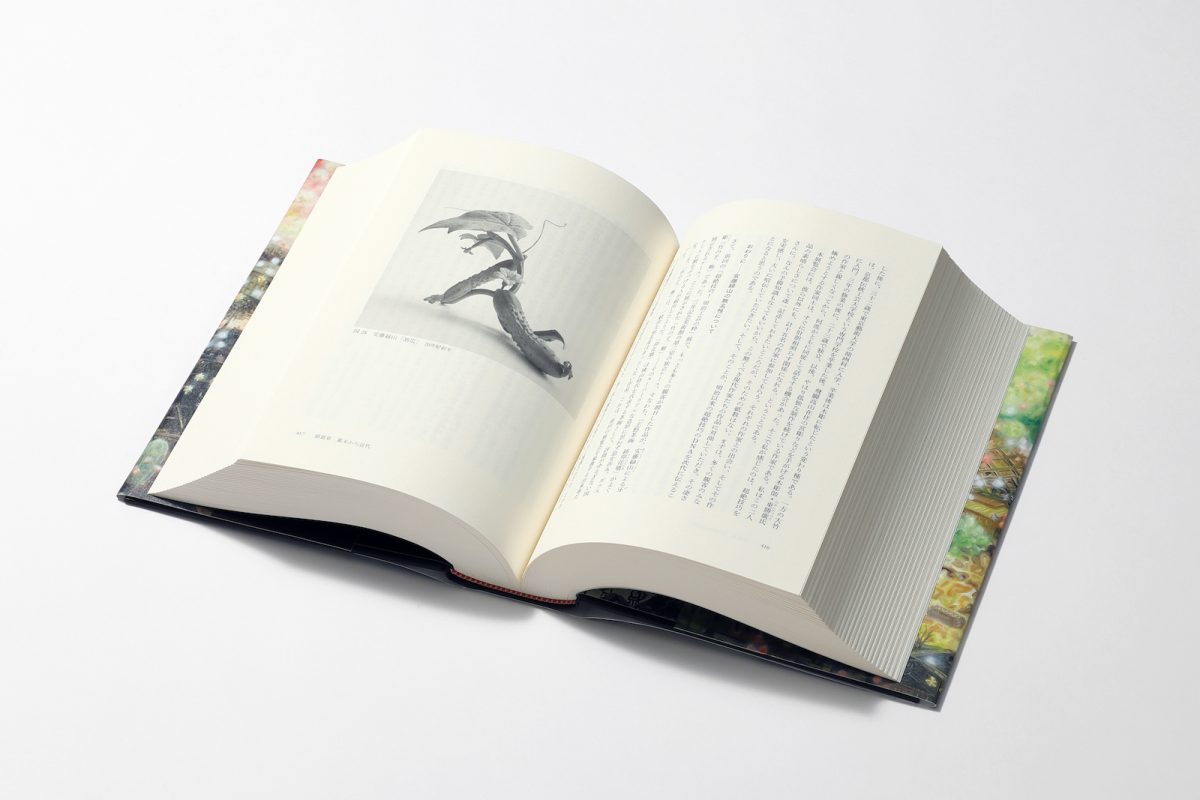

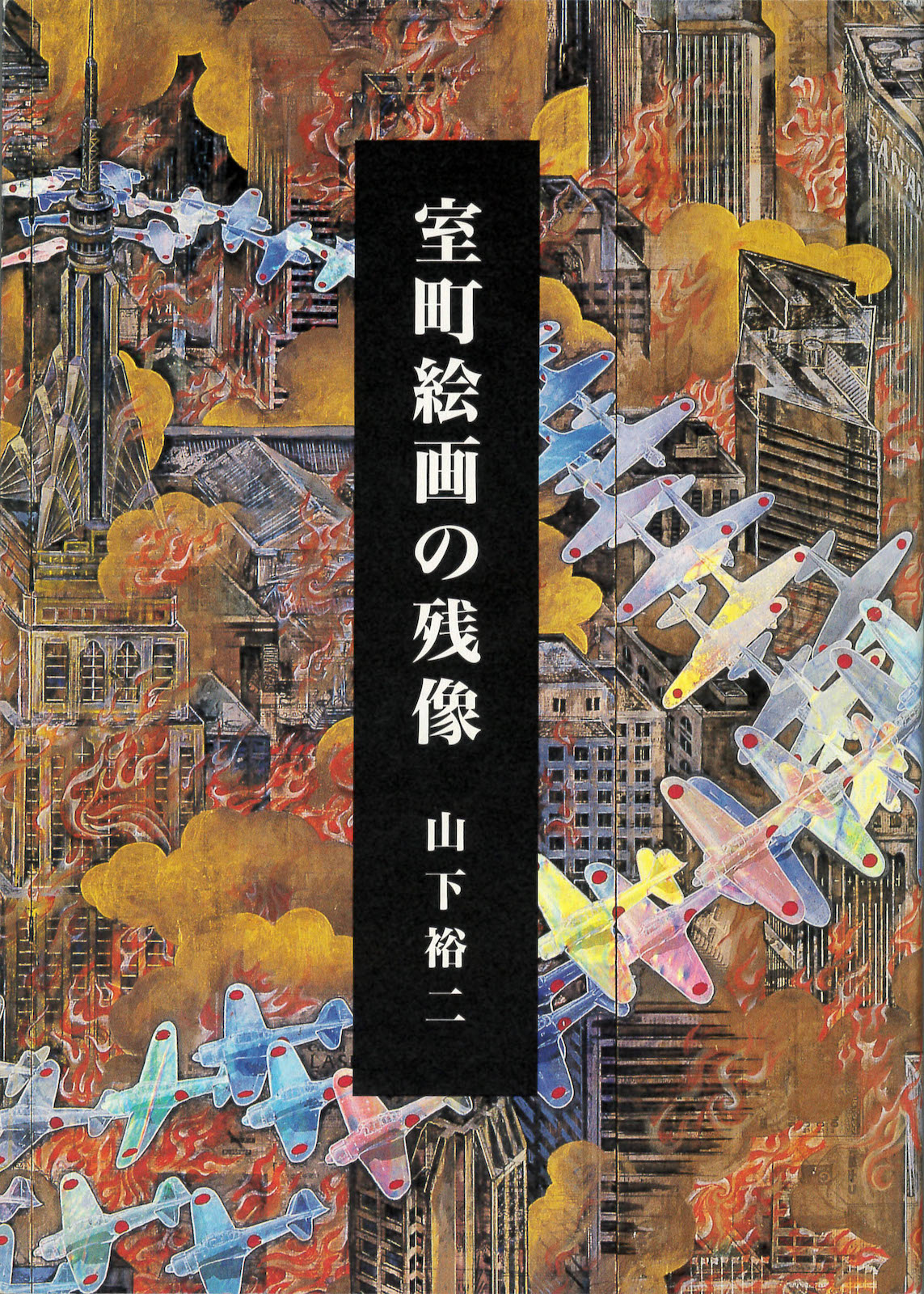

ちなみに山下氏の著書は多数あるが、著作集としては2冊目で、最初は2000年に出版された『室町絵画の残像』である。表紙には山下氏が希望して現代美術家、会田誠の『紐育空爆之図(ニューヨークくうばくのず)』が使われていることがすでに独特である。このときのことを今回の著書の冒頭の章「はじめに 二十一世紀の日本美術応援団」に書いている。

「(『室町絵画の残像』は)二十代から四十代はじめにかけての十五年間ほどの間に書いてきた、おもに室町水墨画に関する学術論文をまとめたものだった。(中略)四十一歳の私は、ここで美術史のアカデミズムとは距離を置くことを密やかに宣言したのだった。当時はまだ無名に近かった会田誠の作品をカバーに使うことを、担当編集者から諌められたりもした。曰く、『こんなことをしたら東大教授になれませんよ……』と。だが、私は『東大教授になりたくないですから』と言って、『紐育空爆之図』を使うことを押し通した。」

今回の著作集のカバーにはこれも山下氏が贔屓にする画家、大岩オスカールの『フラワーガーデン』が使われている。カバーを取った表紙と前見返しには雪舟『山水長巻』、後見返しには、つげ義春『ねじ式』。なるほど、山下式!

古美術から現代作品までこれだけ多くの作品を実見してきた山下氏が節目の著作集に起用するのが会田誠であり、大岩オスカール。なるほど。そんな大胆さと、自身が抱いた感動を隠さず見せる細心さが彼の身上なのだろうと思う。

Yoshio Suzuki

編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。