ジブリの頭脳・鈴木敏夫プロデューサーへのインタビューを交えながら、その圧倒的なまでのブランドパワーと、その類い稀なる創造性の核心に迫った伝説の企画を振り返る。第4回。#1/#2/#3 ※GOETHE2006年10月号掲載記事を再編。掲載されている情報等は雑誌発売当時の内容。【特集 レジェンドたちの仕事術】

作品に共感してくれる企業と組む

スタジオジブリはいうまでもなくアニメーション制作スタジオであり、利益の主となるのは基本的に劇場用長編アニメーション作品だ。供給のスケジュールは約2年に1本、宮崎駿作品と他の監督作品を交互に公開するという制作のローテーションが組まれている。

映画は劇場公開における興行利益を「一次収益」と言い、TVの放映権やBSやケーブル放送などのペイTV 、そしてDVDなどビデオパッケージ・メディアでの販売による収益に、キャラクター商品で得られる収益をあわせて「ニ次収益」と言う。

日本映画はこの一次収益だけでは基本的には利益が出せず、二次収益を含めて収支をプラスにしていることが多い。だがジブリは現在、一次収益の段階で制作費をペイし、黒字を生みだしてしまう日本で数少ない映画会社なのである。

このため、作品制作のため出資をお願いしに企業めぐりを繰り返すといったことを必要としていない。同時にこのことは出資者からの作品内容に対する口出しを避けられるという作品制作の上でもプラスに働いている。

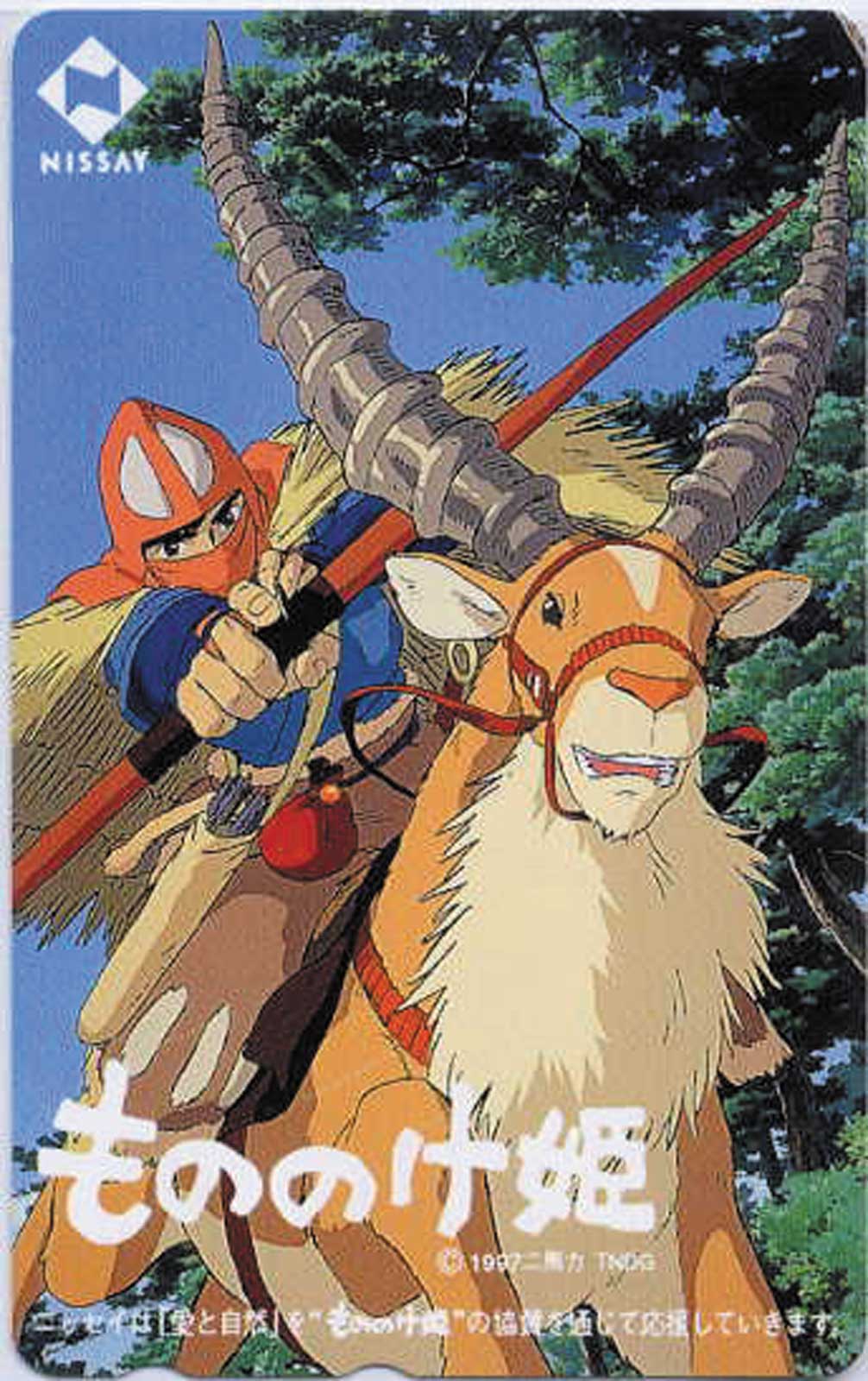

出資のほかにも、映画の宣伝のうえで「特別協賛」という形で企業とタイアップを組むが、これも特殊な方法で行っている。

通常、協賛とは作品の宣伝を望む映画会社側かキャラクターを借りたい企業側、どちらかがその対価を支払うのだが、ジブリの場合、企業との間でのお金のやり取りは発生させていない。

ジブリの企業イメージは「自然」を想起させ消費者に与える印象が極めて良いこともあり、特別協賛を望む企業は少なくないが、映画に共感し本当に応援してくれる企業としか組まないジブリの姿勢は一貫しており、キャラクターの使用や宣伝方法などについてはジブリの意向を大きく汲んでの内容となる。

映画作品の二次収益に関しては、その作品が得た一次収入以上の利益が期待できる。

ちなみに『千と千尋の神隠し』のDVDの出荷枚数は300万本を越えるミリオンセラーで、これは映画のみならずDVDソフトとしてリリースされたタイトルの国内最高記録だ。

すべては作品のため

スタジオを運営するための定期収入はマーチャンダイジング、ビデオソフト(DVDはトトロだけでも恒常的に月に約1万本以上の売り上げがある)、テレビ放映権、カレンダーの販売などで、不定期収入はCM(これまでに、日本テレビ、アサヒ飲料、ハウス食品、旧りそな銀行など)や、ミュージッククリップなどの制作がある。

また関連施設運営は「三鷹の森ジブリ美術館」が開館以来、年間来場者70万人を維持しているが、収支はトントンで儲けはほとんどない。ただイベントや企画展を企画することで、社会に対する文化・情報発信の場として重要な機能を果たしている。

同館の土星座と呼ばれる小映画館では宮崎駿監督が手がけたオリジナルのジブリ短編アニメーション作品をこれまでに6本制作し上映しているが、これは失敗が許されない劇場アニメーション映画と違い、ある程度実験的な作品にチャレンジすることも可能だ。

そこで観客の反応をダイレクトに観察しながら、それを次回作にフィードバックして、より観客の求める作品作りに生かすことができる。このことこそ、自分たちで映画館を持つ最大の強みだといえよう。

前述のようにキャラクター商品は100億円の売り上げを上限とし、それ以上はキャラクターの陳腐化につながりかねないとして生産や販売を行なわない方針であることも含め、“すべては作品のため”という姿勢があらゆる面において貫かれているのだ。

なぜ日本人は、これほどまでにジブリを好きなのか?

日本人はどうしてスタジオジブリのアニメーション作品が好きなのだろう?

それは『となりのトト口』や『千と千尋の神隠し』など、およそ西洋的ではない“和製ファンタジー”に我々の血が素直に反応するからだともいえるし、あるいは日本人の「ブランド志向の高さ」にも要因があるのかもしれない。

“エバーグリーン”という言葉がある。完成したときの色合いをずっと失わない「永遠の名作」を意味するが、まさにジブリの諸作を指し示すにピッタリだ。

ジブリのアニメは、良い意味で製作された時代と“歩合わせ”ではない。世にあまたある映画の多くは作られた時代が劇中に反映され、それは時間の経過と共に劣化していくものだ。

しかし我々は『風の谷のナウシカ』に劣化を感じているだろうか?

テレビで『ラピュタ』を放映していれば、DVDを持っているにも関わらず最後まで観てしまうし、『魔女の宅急便』が『紅の豚』よりも製作年が後か先かなんて、あまりこだわることもない。

どれも完成した瞬間から古典であり、誰がどの時代にどの作品を観ても、受ける感動は同じなのだ。そうした隔壁のない大衆性が、誰からも歓迎されるのだろう。

世代を超えて通用する映像コンテンツを、ジブリは自社財産として数多く抱えている。それは手慣れた商業アニメーション制作の錬金術によって得たというより、作品の質を極限にまで高めようとする“純粋な表現欲求”がもたらした、いわば当然の結果なのかもしれない。