ジブリの頭脳・鈴木敏夫プロデューサーへのインタビューを交えながら、その圧倒的なまでのブランドパワーと、その類い稀なる創造性の核心に迫った伝説の企画を振り返る。第3回。#1/#2 ※GOETHE2006年10月号掲載記事を再編。掲載されている情報等は雑誌発売当時の内容。【特集 レジェンドたちの仕事術】

世界を拡げるために、その名を前面に出す

ジブリ映画を観たことのない日本人は、いまやいないのかもしれない。

映画館やテレビ、時にはニュースでその名を耳にし、多くの人が“一番好きなジブリ作品”を語ることができる。

しかし作品や名前は知られていても、会社としてのジブリはというと実はほとんど知られていないだろう。たった130人程の社員しかいないことも、彼らの企業経営に対する驚くべきポリシーも。

そのすべてを知る男、プロデューサーであり社長である鈴木敏夫を直撃した。

「スタジオジブリの名前を前面に出したのは、創立から13年も経った1997年、『もののけ姫』の時。

もともと僕と宮崎駿はジブリを作る時、“会社というのは、ある企画を実現させるために作るものだ”と考えていたんです。だから、映画の企画があるうちは会社をやろう、それがなくなったらやめよう、と。

当時アニメ制作会社というのは普通、作品一作ごとにスタッフを集めて完成したら解散というやり方をとっていたのがほとんどでした。会社にとっては非常に都合がいいけれど、そのために弊害も出てきた。

一番の問題は人が育たないこと、そして彼らが受け取る報酬があまりにも少ないこと。

そこで『魔女の宅急便』が終わった後、会社を社員制にしました。ところが『もののけ姫』のときに宮崎駿が55歳になり、全国キャンペーンで日本中を飛びまわったりものすごい数のインタビューをこなしたりする監督の名前に頼った宣伝は、今後難しくなるのではなかろうかと。

その困難さを思った時に決めたんです。やっぱり会社の名前を売り出そう、それに頼ろう、とね」

ジブリの名は『ラピュタ』や『魔女の宅急便』の新聞広告などにもまったく書かれていない。

今でこそ、“スタジオジブリ最新作”としてコピーやビジュアルが公開日に向けて次々と段階的に変化していくことで有名なジブリの新聞広告だが、当時ジブリの名はコアなファンのみが知るものだった。

ジブリのマークはいつから作品の冒頭に?

「日本テレビの奥田誠治さんが、“なんでジブリにはトレードマークがないんですか”と言うので、しかたなく『平成狸合戦ぽんぽこ』からおなじみのトトロのマークをポスターなどにつけ始めました。

『耳をすませば』でもジブリの名前を多少使いましたが、それは宮崎でも高畑でもない新しい近藤監督だったという理由です。そして本格的に使っていくのが『もののけ姫』。

マークを大きく使うことを意識しただけでなく、僕も初めてインタビューとかでジブリ、ジブリって名前を言いましたね。イメージ全体を高めようという考えが無意識のうちに働いたんじゃないかな。これから先のことを考えると、スタジオジブリという名前がいつか役に立つだろうと思ったんです。

その後どういう作品が生まれたのかというと『猫の恩返し』や『ハウルの動く城』ですよね。だからもう、ジブリは衰退期に入ったっていうのかな、やっぱりそういうことなんですよ(笑)」

このシニカルな物言いに、鈴木敏夫の天の邪鬼な性格が表れているのかもしれない。

確かに大ヒットした『千と千尋』に比べ興行収入は約3分の2、作品もパワーダウンしたと言われる『ハウル』だが、日本の歴代配収では『タイタニック』に次いで第4位なのだ。

名前だけに左右されるなら、ジブリの名を捨ててもいい

「去年ジブリが徳間書店の一事業部から独立して会社になりましたが、ジブリのネームバリューにこそ価値があるとか、そんなことをまわりに散々言われました。だから僕と宮崎駿と2人で画策したのが“名前を変えよう”ということ。

特に宮さん(宮崎駿)は思い切りがいいから“じゃあもうやめた、シロッコって名前にしよう”という。でもスタジオのみんなに提案したら、ことごとく否定されたんですよ。理由は“はい、スタジオシロッコです”と電話で言いにくいとか、名前がなんか弱っちいとか(笑)。

でも、もう一回名前がないところで勝負しようと真剣に考えました。だって歴史はそういう名前を生み出してそれに頼った時に、みんなダメになっている。名前というブランドを作ってもてはやされた後、何が起きたかといえば、それを維持しようと守りに入ってみんな失敗してるんだから」

これもジブリ・ブランドを逆手に取った確信犯的な発言なのだろう。

しかし、自分たちの作りたいものを作るという姿勢に相対するように、世間がジブリに対して一方的に作り上げた“ジブリらしさ”のイメージに当人たちが困惑していたのは確かだ。巨大になった名前は一人歩きし、本人たちの思いとはうらはらに世間はその人気と名前を利用しようとアプローチを始める。

スタジオジブリを続けていくことのモチベーション

「やはり作品を世の中に出すことの面白さにつきますね。

特に『魔女の宅急便』で初めて本格的な宣伝を経験して“宣伝って結構面白いな”と思いました。この頃の僕は本当に素人で、宣伝っていったらテレビかなという非常に素朴な考えのまま、ある日、日本テレビへ行って出資してくださいとお願いしたんです。

そんなことをしたきっかけは配給の東映の担当者に言われたからです、“宮崎駿もこれが最後かもしれないね”と。カチンときたけれど、そういうことを言ってくれる人は少ないから理由を聞いた。

すると、“だって興行成績がどんどん下がっていってるじゃないですか”って言われて、あ、そうかと思ったんですよ。それまで映画をヒットさせることなんて考えてもいなかった。でもヒットしないと次の作品が作れないんだ、そう思い知らされて、本気でやろうと決めました。初めて宣伝にカを入れる気持ちになったんです」

この頃の鈴木は、昼間はジブリで映画製作や宣伝を、夜は徳間書店に戻り副編集長として『アニメージュ』の仕事をするという二足のわらじを履いていた。そして『魔女の宅急便』を最後に、徳間書店を離れ(役員は務めていた)、ジブリの専従となる。実質ここまでがスタジオジブリの第一期といえるだろう。

普通に考えることを普通にやる

「(日本映画興行記録を樹立した)『もののけ姫』のときは、いわゆるパブリシティ規模の拡大が大きかったですね。

例えば試写会。当時東宝はそれに対して大反対でした。僕が10万人に観せようと提案したら、そんなに観せるなんてもったいないと。でも作品に自信があるときは口コミの力を利用すべきだと考えたんです。

1人が観たらその人が10人に話してくれる可能性がある。10万人が10人に言ったら100 万人、さらに10人に喋ってくれたら1000 万人になるじゃないですか。僕はそれが大事だと思ったんです。

それともう一つは全国キャンペーン。監督が映画館を回る草の根運動です。お客さんに直接接するのはやはり劇場なんです、その劇場を味方にしたいと。

電波や新聞、雑誌などの大きなメディアに出していく情報も大事だけれど、どこかで草の根運動的なものも必要。それが成功して、その後ジブリの宣伝活動の基本になりました。

でもこれは、普通に考えることを普通にやっただけなんですよ。大ヒットを生んだからといって、特に目新しいことをやったわけじゃないんです。」

『もののけ姫』はその暴カシーンと作品の難解さゆえ、試写を観た関係者や配給元の東宝のなかでさえもヒットは難しいのでは、という声もあったという。『魔女の宅急便』からの明るく楽しいジブリではないことが懸念材料とされていた。

しかし蓋をあければ記録的な大ヒットで、ジブリは日本映画界のトップに上りつめることとなる。

企業と企業は人と人との繋がり

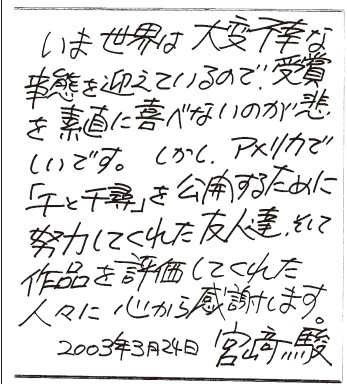

「タイアップによる宣伝展開の効果は『千と千尋の神隠し』が大きかった。

徳間康快(前徳間書店社長)という人がいろいろな人との繋がりのなかで、ジブリを元にして出資会社を募るというやり方をしたんです。

そうしたら、日本テレビや電通、ディズニーのほかに三菱商事と東北新社が参加することになりました。それぞれが自分たちが持ってる媒体がありますよね、例えば三菱商事さんがローソンを持っているように。

一番最初は映画だけれど、そこからテレビ、そしてコンビニとどんどん媒体が広がっていったんです。それがタイアップの“カ”なんだとわかりました。

ジブリとタイアップとの関係は、ジブリのそもそもの出発点『ナウシカ』から。

その時に博報堂がタイアップを持ち出したのですが、当時はなかなか上手くいきませんでした。次の『ラピュタ』は電通にやってもらいました、電通と博報堂に交互に依頼しようという徳間社長のアイデアで。

電通は出資をしていないのですが、味の素と東芝というスポンサーを探してくれて、それがタイアップという宣伝の柱になったんです。宣伝には映画本体の宣伝のほかにタイアップ企業による宣伝もある。このふたつなんですね。やりながらようやくわかってきたんですよ」

トトロという作品から生み出されたジブリに対するイメージ、「地球に優しい」というコンセプトは多くの企業にとって利用がしやすい。その結果、ジブリに手を組まないかという企業の申し出は今も少なくない。

企業はもはやブランドイメージを高めなくては成長できないのか。そのさきがけとしてジブリのビジネスモデルは興味深い。

我が社のアイデンティティ

「もちろん“面白い映画を作る映画会社”。基本はこれだけです。

普通、会社が成功するとその規模を大きくしようとする。ジブリが制作している劇場用アニメは2年に1本だけれど、それが毎年できるように2班体制にしたりしてね。そういう考え方の会社もあるけれど、それはやらないことに決めている。

人数だけ集めてもいい物ができるワケじゃない。仕事をやってくれる人は多くいても、才能がある人は大勢はいないですよね。2班体制とかにしたら、内容と質を維持するのが難しくなるに決まってるんだから。

キャラクター商品なんて年間定価ベースで100億円以上やったことないですよ。だってそれに頼り始めたら映画作るのに邪魔だもの。“いまジブリがキャラクターグッズを真剣にやれば年間3000億は大丈夫です”と言ってきた会社があるけれど、そういうところとは付き合わない。

そんな要求を聞いていたら、2年ぐらいそれにかかりきりにならないといけなくなる。本業のクオリティを下げてまで売れるもの作っても、しょうがないんじゃないかな」

この発言にジブリの本質をうかがい知ることができる。

企業としての発展のため、何よりも売り上げと市場シェアを上げることを目標とする経営陣と、良いものを生み出したい現場のすれ違いが多くの企業で問題となりがちななか、会社の成長、発展よりも、質を選ぶという社長自らのこの発言が、現場の理念と完全に一致しているのがジブリという会社の強みだ。

監督の世代交代について

「今はそういうことは考えてないですね。

いつもジブリは作品一本ごとの製作進行だから、この先どういう企画で誰が監督するかなんてわからないんです。『ゲド戦記』もたまたま宮崎吾朗君がやったということなんですよ、彼が続けてやるかどうかさえ保証できないし。

宮崎駿だって引退どころか死ぬまで映画を作り続けると思いますよ。そもそも世代交代をお客さんは望んでいないでしょ(笑)」

ジブリの最大の強みと悲劇は、宮崎駿という天才がいることだろう。技術、スピード、センス、アイデア、タフネスさ、すべてにおいて、宮崎駿に匹敵する人物はこの日本に、いや世界にも存在しないのだ。

ブランドなんてインチキだ!

「人間が生きていくうえで大事なものは衣食住。なんだかんだ言っても、衣食住に関わる仕事がやっぱり立派だと思うんです。それ以外のものは付加的なものにすぎす、人間が生きていくうえで本当に必要かといったら怪しいものですよね。そういうものをやるときには“分の守り方”があると思うんです。

例えばジブリだって、それがなくても人が死ぬワケじゃない。結局ブランドに頼らなきゃいけないっていうのは、自分たちが生み出すものに対して自信のないあやふやな仕事をやってるってこと。本当に自信のあるいいものを作ればいいのにブランドだけで売ろうとする本末転倒さ。昨今の世の中、おかしくなってるんですよ。

ブランドとしての評価のようなものは、僕に聞くよりも周りが決めてくれること。ただ人気商売であるかぎり、トップを極めたら後は凋落しかない。肝心なのは、そのときが来てもジタバタしないってことですよ。みっともないでしょ。だって物事には必す終わりがくるんだから」

自分たちの価値を否定するような発言だが、ここにビジネスモデルとしては捉えられないスタジオジブリの秘密が集約されている。

最終的にそれはイメージに頼った宣伝戦略ではなく、いいものを作り、作品に絶対的な自信を持つという作品至上主義こそがブランドといえるのではないだかろうか。

環境問題や文明批判など今流行りのようになっている社会問題だが、実はジブリ自らそれらを声高に叫んだことは一度も無い。すべては作品が語り、それを観た観客が自ら感じ取っている事なのだ。

1948年、愛知県名古屋市生まれ。1972年、徳間書店に入社し、雑誌『アニメージュ』の創刊に参加、副編集長・編集長を歴任。一方、映画『風の谷のナウシカ』などの制作に携わる。1985年、スタジオジブリの設立に参加。その後『天空の城ラピュタ』『となりのトトロ』『もののけ姫』などすべてのジブリ作品の製作に関わり、プロデューサーを務める。2005年ジブリの独立を受けて代表取締役社長に就任。