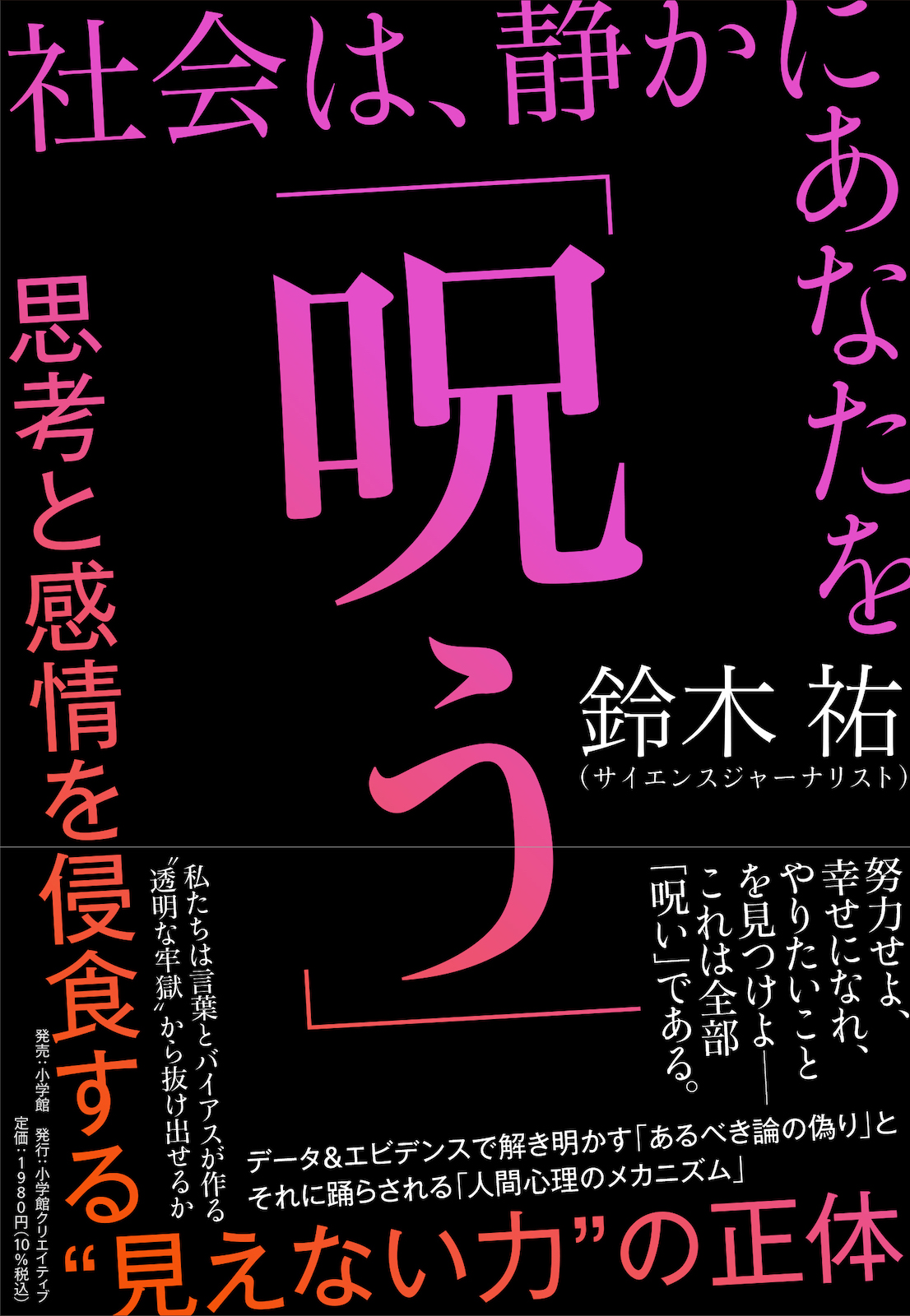

他者のメッセージが持つ強い影響力は“呪い”だ。私たちはみな、無意識のうちに他者の意見や価値観を取り込み、それによって人生に絶望を覚えたり、言葉にできない生きづらさを感じてしまうことがある。サイエンスジャーナリスト・鈴木祐の新著『社会は、静かにあなたを「呪う」』を一部抜粋。2回目。【その他の記事はこちら】

現役世代の負担はどこまで重い?

2012年の国会議事録には、内閣総理大臣のこんな発言が記録されてい る。

「多くの現役世代で一人の高齢者を支えていた胴上げ型の人口構成は、今や三人で一人を支える騎馬戦型となり、いずれ、一人が一人を支える肩車型に確実に変化していきます」

周知のとおり、今の日本では、現役世代が支払った金を年金世代に支給する仕組みが使われている。若者から高齢者へ仕送りをするようなイメージだ。

ならば、少子高齢化が進むほど、システムにひずみが出るだろうとは誰にでも予測がつく。かつては高校の教科書にも左上のような画像が掲載されていたように、未来には1人の若者で1人の高齢者を支えざるを得なくなり、ほどなく日本の社会保障は崩壊するに違いない。

「このまま現行の社会保障制度が維持できるとは思えない。これは私の意見や感想ではなく、数字が示す事実なのだ」

「社会保障を今のように保証しないのであれば、人口は減っていっても落ちぶれた国としてやっていけると思うんですよ」

社会保障の未来を憂える識者の声も絶えず、特に若年層にとっては「年金を払っても返ってこない」といった不公平感を抱かせる原因となっている。国の予算のなかでも社会保障費は圧倒的なシェアを占めるし、その負担が増す一方だと思えば、暗い気持ちになって当然だ。

が、絶望にのまれる必要はない。なぜなら日本の年金システムは、必ずしも若者から高齢者への仕送りだとは言えないからだ。

本来の社会保障とは、あくまで「社会的な弱者」が直面する問題をみなでやわらげる制度に他ならず、ここには仕事を辞めた高齢者だけでなく、病気や障害を抱える人や、子育ての負担に悩む家庭なども保護の対象に含まれる。つまり、高齢者でも現役で働いているなら「支える人」に当てはまるし、若年層でも働けない状態にあるなら「支えられる人」に当てはまる。

ただの言葉遊びのように聞こえたかもしれないが、この理解が導く希望の射程は、思うよりも長い。順を追って説明しよう。

年金を問題にする識者は、日本に住む65歳以上の人口を、20〜64歳の人口で割っただけのデータを使うことが多い。しかし、この計算には、働く高齢者や働けない若者の数は含まれず、事実から離れた結論が出やすい問題がある。「1人が1人を支える肩車型」という見方は、実態を反映していない可能性があるわけだ。

内閣府の統計を見ると、近年の日本で働く65歳以上の数は全体の25%だ。逆に現役世代で就業していない人も多く、その割合は30%近くに達する。これだけの食い違いがあると、年齢を見ただけでは「支える人」と「支えられる人」の関係はわからない。

実態を理解したいなら、1人の「働く人」が、何人の「働いていない人」を支えるのかを見る必要があるはずだ。 この考え方をもとに就業者を非就業者の数で割り、今と昔の「支える人」と「支えられる人」の関係を調べたらどうなるか。結果は次のようになる。

●1975年=0.88 ●2020年=1.13

実は今も昔も「支える人」と「支えられる人」の関係はほぼ変わらず、なんとなれば過去のほうがやや現役世代の負担は大きかったことがわかる。つまり、この45年間、日本人はずっと「働いていない人」1人を、ほぼ「働く人」1人で支え続けおり、負担の量が激増したわけではない。

さらには、先に取り上げた未来の人口をもとに、これからの負担も予想してみよう。今後も同じペースで女性の社会進出や高齢者の労働参加が進むと仮定した場合、2070年における就業者小非就業者の数は “1.13人”となる。現在とまったく同じだ。

もちろん未来の働き方がどう変わるかはわからないが、人口の予測は精度が高いため、就労者の変化も極端に外れる可能性は低い。そう考えると、若い世代の負担が、これから何倍にもふくれ上がると考えるほうが難しいだろう。

「社会保障費増大」の落とし穴

「2040年度の社会保障費は、1.6倍になる」

そんなニュースが話題になったのは2018年のことだ。内閣府が発表した「社会保障の予測」を伝えたもので、各メディアで騒ぎになったのを覚えている人もいるだろう。

この試算によれば、2040年には団塊ジュニア世代が65歳以上になり、高齢化率は356%にまで増加。国民のおよそ3人に1人が高齢者となり、それとともに社会保障費が190兆円にまで増えるという。“1.6倍”という数字は各所に衝撃を与え、今もなお日本崩壊の理由として持ち出されることもある。たしかに、このペースで社会保障費が増えれば、ほどなく資金は尽きるはずだ。

ところが実際には、ここにもまた数字のとらえ違いが見られる。社会保障の重さを、支払いの総額から見ても意味がないからだ。医療費や年金などに使われる資金は、たんに高齢化のせいだけで増えるわけではない。時間がたてば経済は成長するし、それだけ物価も上がる。物の値段が上がれば、医療、介護、薬に必要なお金も増えるから、同じサービスを提供するだけでも支出は増える。経済の成長とともに、社会保障の額が膨らむのは当たり前だ。

たとえば、月収20万円で家賃10万円の家に住む人と、月収100万円で家賃20万円の家に住む人を比べてみよう。単純に見れば後者のほうが出費が多いが、だからといって「月収100万円の人は、月収20万円の人よりも、 2倍の家賃を負担しているから大変だ」という人はいないはずだ。これと同じで、支払いの総額だけを見て「未来の出費は1.6倍だ」と騒いだところで得られるものはない。そのため、社会保障の正しい重さを理解するために、経済学では「GDP比」が使われる。

これは社会保障で使う金をGDPで割った数字で、「2040年にはGDPの25%が社会保障に使われる」といった形で評価する。簡単に言えば、福祉に支払う額が、今の経済力に見合ったレベルなのかどうかを判断する指標だ。この指標のほうが優奏なのは当たり前だろう。月収20万円で家賃が10万円の人は、収入の50%を住居費に使っている。これに対して、月収100万円で20万円の家に住む人は全体の20%しか出費していないのだから、どちらのほうが負担が重いかは明らかだろう。社会保障費の問題も、これと同じだ。

それでは、未来の成長を織り込んで計算したら、結果はどう変わるのか。 内閣府は、2028年からの名目GDP成長率を0.7%台程度として計算し、2040年には名目GDPが790.6兆円に達すると試算している。名目GDP成長率を0.7%台とするのは、デフレ期のトレンドを踏襲しており、十分に慎重な見積もりだと言える。

これをもとにGDP比を計算すると、2018年が20.8%で、2040年が23.5〜23.7%となる。倍率にして1.14倍ほどの増加でしかない。今より支出が増えるのは確実だが、なんとなくイメージしていた負担感とは大きく異なるだろう。社会保障のような長期の制度設計は、GDP比で見ないといらぬ焦りを生む。

日本の社会保障に問題が多いのは間違いない。世に言われるほどの負担はないとしても、現役世代が支払う額がこれから増え続けるのは確実だし、社会保障を維持するために財政赤字がふくらみ続けているのも周知のとおりではある。いま働く人たちの負担を減らすための施策はかせない。

とはいえ、それと同時に、世に出回る悲観論の多くが、粗い数字を根拠に不安を煽っているだけなのもまた事実だ。そんな不安にとらわれれば、将来に対する漠然とした恐れから必要な消費や投資まで控えはじめ、最後には生活の満足度まで下がりかねない。現実にもとづかない絶望ほど、たちが悪いものはないだろう。

経済や幸福、働き方、遺伝や才能――私たちが「正しい」と信じてきた常識は、果たして真実なのか。人気サイエンスジャーナリスト・鈴木祐氏が、膨大な科学的エビデンスをもとに現代社会の“呪い”を解き明かす。思考と行動を縛る思い込みから抜け出し、真に自由になるための一冊。¥1,980/鈴木祐著/小学館クリエイティブ