先行きが不透明な時代に、子供に本当に教えるべきこととは何なのか? うまくいく人とそうでない人の違いを研究し、3万人以上に脳科学的ノウハウを講演してきた脳科学者・西剛志が考察する。

IQを超える人生を左右する力

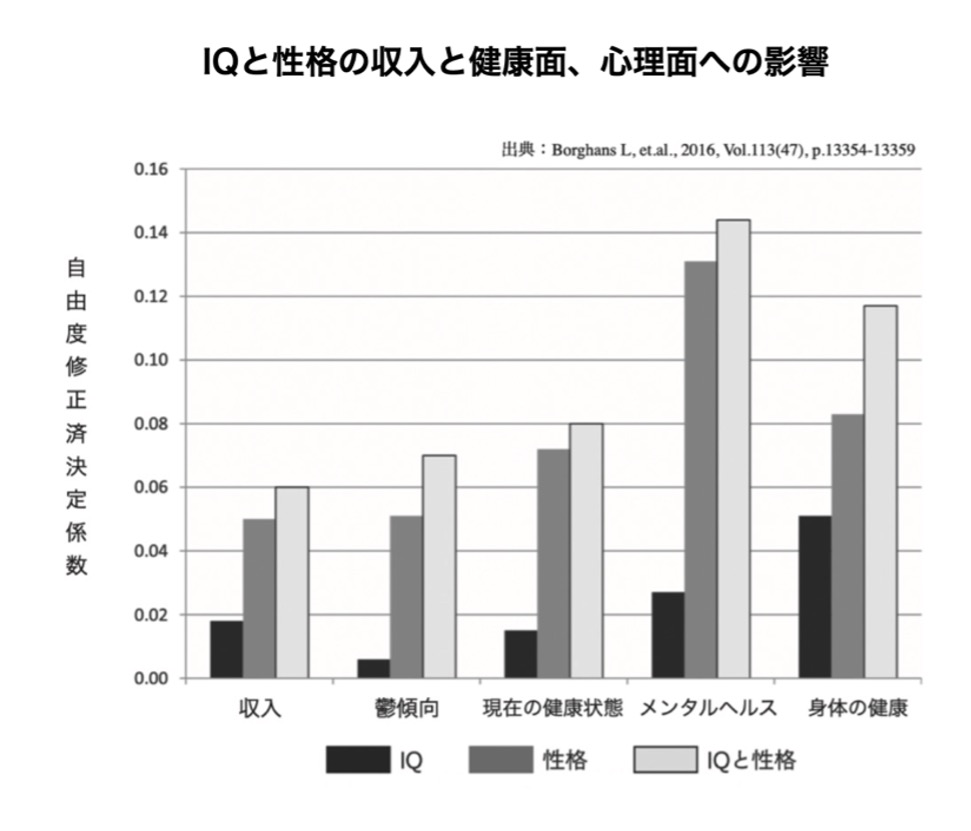

「子供にはAIを学ばせたほうがいい」「プログラミングができないと将来困る」。そんな声があふれる時代ですが、興味深いデータがあります(*1)。

これはIQ(知能指数)が人生にどんな影響をもたらすかを示したものです。

一番左側の「収入」を見ると驚くかもしれませんが、予想を裏切り、「IQ」よりも「性格」のほうがなんと約2.5倍も影響を与えています。

しかも、 IQと性格の両方があっても、スコアはそれほど変わりません。人生に最も影響を与えていたものは“性格”だったのです(健康やメンタルも同様でした)。

脳科学が教えてくれる「成功する性格」

近年、脳科学の世界で注目されているのが「誠実性」という性格です(*2)。

誠実性とは、たとえ目の前に誘惑があっても、自分を律し、長期的な目標に向かってコツコツ努力できる力のこと。主に “セルフコントロール”の力の中枢で、脳の背外側前頭前野を中心とした領域が関係しています(*3)。

世界の数々のリサーチでも、性格のなかでその人の成功を最も予測できるのが、この「誠実性」という性格でした(*4)。誠実性(セルフコントロール力)が高い人は低い人と比べて、算数や国語などの学業成績だけでなく、仕事の成功、健康状態、そして夫婦関係まで、あらゆる場面でプラスの結果につながることが明らかになっています(*5)。

では、学校でどんな授業をすれば、この誠実性を育むことができるのでしょうか?

私がすすめる「学校でやるべき5つの授業」

脳科学と実証研究に基づいて、私が特に重要だと考える授業は以下の5つです。

1. 失敗の授業 ── 失敗できる子が、伸びる子

最近、講演会などで「子供が失敗を極端に恐れるんです」という相談を受けることが増えてきました。そんな時、私は迷わずこう答えます。

「小さな失敗をたくさんさせてあげてください」

実際、マウスを使った迷路学習の実験では、最初にたくさん失敗したマウスほど、次の迷路で最短コースでゴールできることがわかりました(*6)。しかも、同じ失敗ではなく“多様な失敗”をしたほうが、学習効果が最も高かったのです。

失敗を恐れず、そこから学べる力こそが、AI時代を生き抜く“本物の知性”につながります。私は、自分の息子が問題を解くときは「正解にはマル。ミスしたら書き直して正解だったら”花丸”をつけてね」と伝えています。

2. 自分の才能を知る授業 ──「私はこれが向いている」と言える力

自分の能力やタイプを理解できると、将来やりたい仕事や方向性まで見えやすくなります。さらに「自分はそういうタイプなんだ」と認めることができると幸福度が上がり、能力が上がりやすくなる効果も期待できます (*7)。自分の得意・不得意、性格タイプなどを客観的に知ると「ムダな努力」もなくなります。

認知科学で「自己複雑性緩衝作用」という現象があります。これは多面的に自分を理解できる人ほど、幸福度が高くなるという効果です(*8)。

私の会社でも、才能診断のプログラムをこれまで2000名以上の人に提供してきました。大人も子供も才能がわかると、自己肯定感が高まり、行動力が高まって結果が出やすくなります。自己理解がゴール実現と自己肯定感の土台となるのです。

3. やる気の授業 ── やる気は「気合い」ではない

やる気は、ただの気分ではありません。脳科学的には、ドーパミンの分泌や報酬系の活性化と深く関係しています(*9)。

好奇心を刺激する環境や、「できた」という成功体験を小さく積み上げていくことが、やる気を育てる鍵になります。

「自分はやればできるんだ」という内なる感覚が、子どもを動かす最大のエネルギーになるのです。

4. コミュニケーションの授業 ── 人生を変える力

ハーバード大学が75年間、268人を追跡した有名な「Grant Study」では、人生の満足度や成功と最も強く相関していたのが『温かな人間関係』でした(*10)。

「温かな人間関係」が高得点だった男性の年収は、平均して年間14万1000ドル(1440万円)も高かったそうです。

また、「温かな人間関係」を築けている男性は、そうでない男性に比べ、専門的分野で成功を収めた人が約3倍もいました。

「良好な人間関係」を築ける人は、IQの高さや家庭環境以上に豊かな人生を歩んでいたのです。

5. 質問と遊びの授業 ── 創造性の種をまく

AIが台頭するこれからの時代、最も価値を持つのは「問いを立てる力」です。

なぜなら、AIがほぼ全ての答えを持つ近い未来では、適切な答えを得るために、どんな問いを持つかが大切だからです。

「なぜ?」「どうして?」と疑問を持ち、自分なりに仮説を立てて考える力は、遊びの中でこそ育まれます。

また、遊びは創造性と強く関係しています(*11)。思考を柔軟に広げる経験は、やがて「新しいアイデアを生み出す力」として開花していきます。

最後に ── AIに代替されない力とは

学力やIQももちろん大切です。しかし、それだけでは人生を生き抜く力にはなりません。私たちが本当に子どもに届けるべきものは、目には見えない未知の時代を生き抜く力なのです。

誠実に生きる力、失敗から学ぶ力、自分を知る力、他者とつながる力、そして問いを立てる力。それらを子どもと一緒に育んでいくことが、AIに奪えないかけがえのない知性の土台になっていくでしょう。

脳科学者(工学博士)、分子生物学者。武蔵野学院大学スペシャルアカデミックフェロー。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。東京工業大学大学院生命情報専攻修了。2002年に博士号を取得後、特許庁を経て、2008年にうまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子供まで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて3万人以上に講演会を提供。『世界仰天ニュース』『モーニングショー』『カズレーザーと学ぶ。』などをはじめメディア出演も多数。TBS Podcast「脳科学、脳LIFE」レギュラー。著書に20万部のベストセラーとなった『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』、『1万人の才能を引き出してきた脳科学者が教える 「やりたいこと」の見つけ方』など海外を含めて累計42万部突破。最新刊『結局、どうしたら伝わるのか? 脳科学が導き出した本当に伝わるコツ』も好評発売中。

<参考文献>

*1 Borghans L, Golsteyn BH, Heckman JJ, Humphries JE. What grades and achievement tests measure. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Nov 22;113(47):13354-13359

*2 Jawinski P, Markett S, Sander C, Huang J, Ulke C, Hegerl U, Hensch T. The Big Five Personality Traits and Brain Arousal in the Resting State. Brain Sci. 2021 Sep 26;11 (10):1272.

*3 Forbes CE, Poore JC, Krueger F, Barbey AK, Solomon J, Grafman J. The role of executive function and the dorsolateral prefrontal cortex in the expression of neuroticism and conscientiousness. Soc Neurosci. 2014;9(2):139-51.

*4 Dumfart, A. C. Neubauer, Conscientiousness is the most powerful noncognitive predictor of school achievement in adolescents. J. Individ. Differ. 37, 8–15 (2016). 37. /P. L. Hill, L. B. Nickel, B. W. Roberts, Are you in a healthy relationship? Linking conscien- tiousness to health via implementing and immunizing behaviors. J. Pers. 82, 485–492 (2014). /M. L. Kern, H. S. Friedman, Do conscientious individuals live longer? A quantitative 38. review. Health Psychol. 27, 505–512 (2008)/N. M. Dudley, K. A. Orvis, J. E. Lebiecki, J. M. Cortina, A meta-analytic investigation of conscientiousness in the prediction of job performance: Examining the intercorrela- 39. tions and the incremental validity of narrow traits. J. Appl. Psychol. 91, 40–57 (2006)/S. E. Hampson, G. W. Edmonds, L. R. Goldberg, J. P. Dubanoski, T. A. Hillier, Childhood 40. conscientiousness relates to objectively measured adult physical health four decades

later. Health Psychol. 32, 925–928 (2013).

*5 Schmidt, Frank L.; Hunter, John (2004). “General Mental Ability in the World of Work: Occupational Attainment and Job Performance.”Journal of Personality and Social Psychology 86(1): 162-173/ Heller, D., Watson, D., & Hies, R.(2004). The role of person versus situation in life satisfaction: A critical examination. Psychological Bulletin, 130, 574-600/ Moffitt TE, Arseneault L, Belsky D, Dickson N, Hancox RJ, Harrington H, Houts R, Poulton R, Roberts BW, Ross S, Sears MR, Thomson WM, Caspi A. A gradient of childhood self- control predicts health, wealth, and public safety. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Feb 15;108 (7):2693-8/ McClelland M.M. et.al.,”Links between behavioral regulation and preschoolers' literacy, vocabulary, and math skills” Dev. Psychol., Vol. 43(4), p.947-59, 2007

*6 Igata H, Sasaki T, Ikegaya Y. Early Failures Benefit Subsequent Task Performance. Sci Rep. 2016 Feb 17;6:21293.

*7 Lawn, R.B.(2019). Quiet flourishing: Exploring beliefs about introversion-extraversion, and identifying pathways to optimal well-being in trait introverts

*8 Linville, P. W. 1987 Self complexity as a cognitive buffer against stress-related illness and depression. Journal of PersonalityandSocialPsychology,52(4),663-676/ Showers,CarolinJ..“Compartmentalization of positive and negative self-knowledge: keeping bad apples out of the bunch.” Journal of personality and social psychology 62 6(1992): 1036-49

*9 Hori Y, Nagai Y, Mimura K, Suhara T, Higuchi M, Bouret S, Minamimoto T. D1- and D2-like receptors differentially mediate the effects of dopaminergic transmission on cost-benefit evaluation and motivation in monkeys. PLoS Biol. 2021 Jul 1;19(7):e3001055

*10 https://en.wikipedia.org/wiki/Grant_Study#cite_note-2

*11 Sandra W. Russ & Ethan D. Schafer, Affect in Fantasy Play, Emotion in Memories, and Divergent Thinking, Creativity Research Journal, 2006, 18(3):347-354