孫正義氏の右腕としてソフトバンクの数々の一大事業を手がけてきた、英語コーチングスクール「トライズ」社長の三木雄信氏は現在、世界のビジネスエリートが集う「EMBA」で“学び直し”を実践中。MBAのさらに上をいく、企業のトップ候補が集うプログラムとは!? 世界のスーパーエリート達の脳内がわかる連載4回目。

孫正義の無茶振り以上!? 「これは無理」と頭を抱えたEMBAの課題

2025年6月の末にUCLA-NUS EMBAプログラムの第2セグメント(学期)の教材がオンラインで配布されて、私は「これは無理」と絶望的な気持ちになりました。

なぜならば、内容の量と質が圧倒的だったからです。しかし最終的には私も含めて参加者はなんとかこの量と質をこなしたのです。その理由は、EMBA式の超効率学習法です。この回は第2セグメントで学んだEMBA式の超効率学習法について説明したいと思います。

このセグメントはロサンゼルスのUCLA アンダーソンスクールで行われました。現地での授業は8月9日から8月20日まで12日。その前後に1ヵ月前後のオンラインの予習や補習、さらには最終試験も設定されており、全体では3ヵ月のセグメントというイメージです。

ロサンゼルスでの1日は、まずは朝8時の朝食から始まります。プログラムのなかに朝食も入っているのです。おそらくですが参加者同士が交流したり議論したりする機会を最大化する目的だと思います。授業は8時半から始まり、ランチや休憩を挟みながら17時半まで続きます。

どの授業もチームで取り組むため、課題の半分程度はチームとして連名で提出することになります。

第2セグメントは、必修科目の「財務会計」、「データと意思決定」、さらに選択科目の「起業と新事業創出」の3つの科目でした。実は最初にテキストが指定された時には私は「財務会計」、「データと意思決定」を3ヵ月でマスターするのは常人では無理と思いました。

「財務会計」は、会計面については日本の簿記の資格として日商簿記2級から1級レベルの知識が必要とされ、財務面については上場企業の財務諸表を見てさまざまな指標を計算してその会社の状況をコメントすることが求められる内容です。私は大学時代に簿記2級を取っていたことと実務経験から理解はできそうと踏んだのですが、これを全く更地から学習するマーケティング部門や医師の参加者がマスターできるとは思えませんでした。

また、「データと意思決定」は、統計分析用の「R」というプログラム言語でコードを書いて統計処理をプログラムで行い、その結果を統計的に解釈して説明することが求められています。私は予習をするためにRについて日本語の解説書を慌てて買って一通り予習をしましたが、授業開始まで全く自信がありませんでした。

しかし、私を含めてプログラム参加者の多くは、なんとかこれらの内容をマスターして最終試験に臨むことができたのです(まだ成績は全て出揃ってはいませんが)。

日本の常識を覆す「暗記不要」の試験法

では、どうやってこのような量と質のプログラムを3ヵ月間という期間でマスターすることが可能だったのでしょうか。それには次の3つのポイントがあると思います。

まず、そもそも“学習する”ということに対しての基本的な考え方が日本と異なることがあります。それは、最終テストの形式に現れます。アメリカの大学や大学院で行われるテストは多くの場合「オープンノートテスト」なのです。

「オープンノートテスト」とは、受験者が授業ノートや教科書を持ち込んで解答できる形式の試験です。暗記力ではなく、理解力・分析力・応用力を重視する点が特徴で、知識の整理や論理的思考が問われます。暗記中心である日本のテストとは対照的と言えるでしょう。

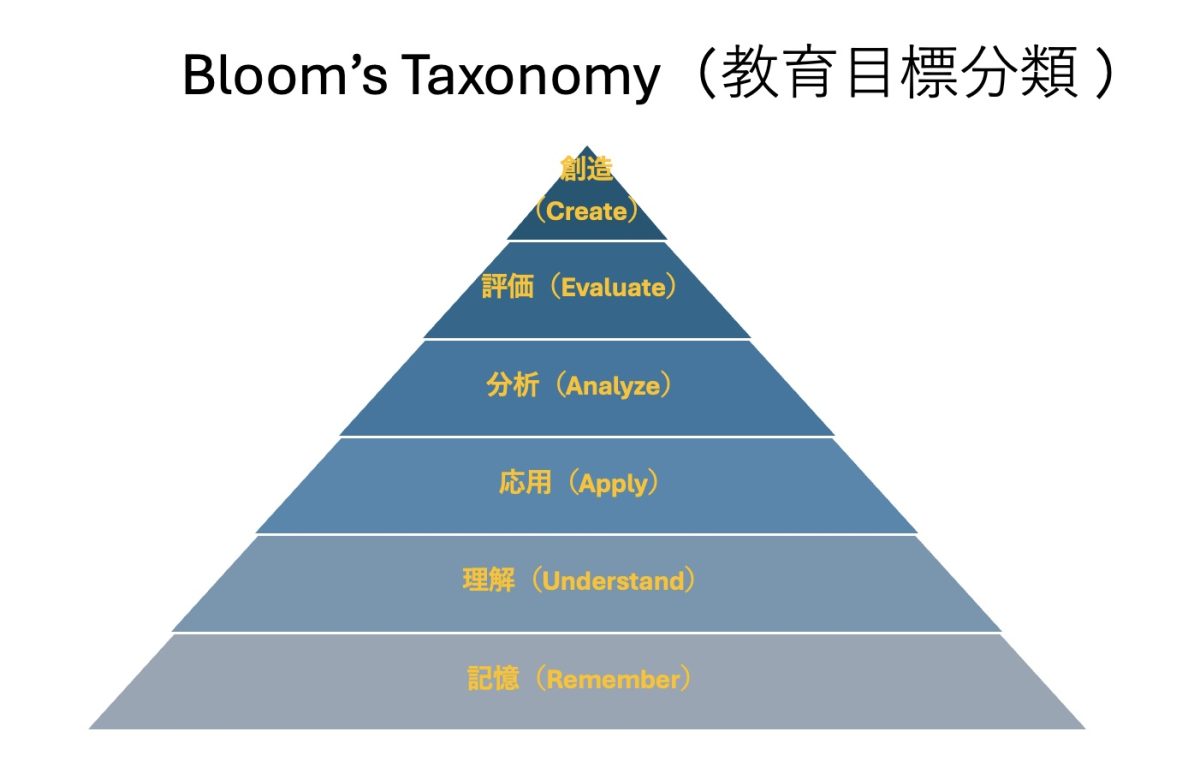

この「オープンノートテスト」の考え方の基本になっているのは、アメリカの教育心理学者ベンジャミン・ブルームが提唱した教育目標分類(Bloom’s Taxonomy)という考え方です。これは学習の到達度を階層的に整理したもので、教育学における代表的な理論の一つです。

具体的には六つのレベルがあり、第一に「記憶(Remember)」で知識を再生できる段階、第二に「理解(Understand)」で意味を把握し説明できる段階、第三に「応用(Apply)」で学んだ知識を新しい状況に活用する段階、第四に「分析(Analyze)」で情報を分解し関係を見抜く段階、第五に「評価(Evaluate)」で根拠に基づき判断する段階、そして最上位に「創造(Create)」があり、新しいものを構築し発明する力を示します。

このような試験が最終ゴールとなるならば、学習方法も変わります。まず、暗記をする必要が全くありません。そもそも教授は、テスト当日のためにチートシート(早見表)を作ることを推奨しています。テストは限られた時間内で膨大な量を処理することが求められますから、テキストやノートをひっくり返していては間に合いません。

そこで試験に出そうなポイントで、自分自身がテストでアウトプットするために必要なところをチートシートにしておくこと大事なのです。

このチートシートを授業を受けながら、もしくは授業終了後の復習で毎日作っていくことが大事なのです。このプロセスで学習内容の重要度や暗記できているか否か、理解度や応用が十分かなどを判断しながら最終テストに向けた対策を効率的に行うことができるのです。

学習成果を爆増させるAI活用術

ポイントの二つ目は、AIを徹底して活用することです。私はそもそもチートシートの作り方も解らなかったので、他のクラスメイトがどのようにやっているかを見たり聞いたりしていました。結果分かったことは、現在の学習にはAIが必須ということです。

例えば、要点をまとめるために特化したAIがいくつか存在しているのです。

Googleが提供する「NotebookLM」は、講義資料やPDFを読み込み要約し、音声や動画で解説も可能で、複数の資料を統合して学習効率を高めるAIです。さらにクイズを生成してくれるサービスの「Mindgrasp」はPDFや動画を読み込むと自動で要約やノートを作成し、さらにフラッシュカードやクイズも生成でき、復習や試験対策に役立つ総合学習AI。似たものとしてTranscript.aiというAIもあります。

自分で授業のスライドやテキストを分析することなく一気にチートシートの骨子を作り、あとは自分の理解度に応じて削除や追加をして効率的に学ぶことができるのです。

また、「データと意思決定」ではプログラミングにはChatGPTを活用することが認められています。ですからRのコードをすべて自分で書く必要はなく、適切なプロンプトを書けばいいのです。

さてここまで読まれた読者の中には、最終試験でもAIで回答したらいいのではと思う人もいるかもしれません。しかし、それは通用しません。「財務会計」の試験は4時間の長丁場で、企業の財務分析を行いますが、実は教授はAIで事前にどのような回答が出てくるのかを検証しています。問題の構造も非常に込み入っていて、AIでも簡単に正解に辿りつかないように作られているのです。

また、「データと意思決定」ですが、これは口頭試問でした。ズーム会議形式で、教授が画面に出してくる問題を見て回答するのですが、チートシートを見る余裕もAIに聞く余裕もありませんでした。

どうやらUCLAの教授は、AIができないレベルのことを参加者に求めているようです。

世界の経営層と渡り合う3ヵ月の修羅場

ポイントの三つ目は、チームで学ぶことです。EMBAの参加者ですが、皆それなりの企業で経験を積んできた人たちです。授業で手を挙げて質問したりコメントしたりするだけでなく、チームにしっかりと貢献することが求められます。正直なところ、私はこの点がかなりプレッシャーでした。何しろ、アメリカ人でも色々な訛りの英語があるだけでなく、各国から集まった参加者のなかには半分もその英語が聞き取れない人がいたのです。また、従来の日本的な授業や学習方法とは違う、オープンノートテストやAIを駆使した学習方法に大きな戸惑いもありました。

しかし、チームで学ぶことで、高い集中力を維持しながら、参加者同士が互いに教え合い、理解を深め合うことで知識の定着が促進されます。また、他者へ説明する過程で自分の理解が整理され、また異なる視点や考え方に触れることで深い理解が身につくのです。

このように、EMBAの学びは暗記中心の従来型ではなく、オープンノートテストによる思考力重視、AIを徹底活用した効率学習、そしてチーム学習による相互成長という三本柱で成り立っています。AIは作業を省力化し、仲間との議論は理解を深め、最終的には実践的な判断力や応用力が試されます。知識の吸収にとどまらず、未来の課題に挑むための力を養う点に、EMBA式学習法の最大の意義があるといえるでしょう。

トライズ代表取締役社長。1972年福岡県生まれ。東京大学経済学部卒業後、三菱地所を経てソフトバンク入社。2000年ソフトバンク社長室長に。多くの重要案件を手がけた後、2015年に英語コーチングスクール「TORAIZ(トライズ)」を開始。日本の英語教育を抜本的に変えるミッションに挑む。