脳科学者・西剛志氏が200以上の幼稚園や教育の現場に携わるなかで見えてきた大事なものが、非認知能力の6つの力。普段の生活に取り入れるだけで、知らないうちに子どもの非認知能力がグングン育つ習慣について、西氏に聞いた。『脳科学的に正しい! 子どもの非認知能力を育てる17の習慣』(あさ出版)の一部を抜粋して紹介します。【その他の記事はこちら】

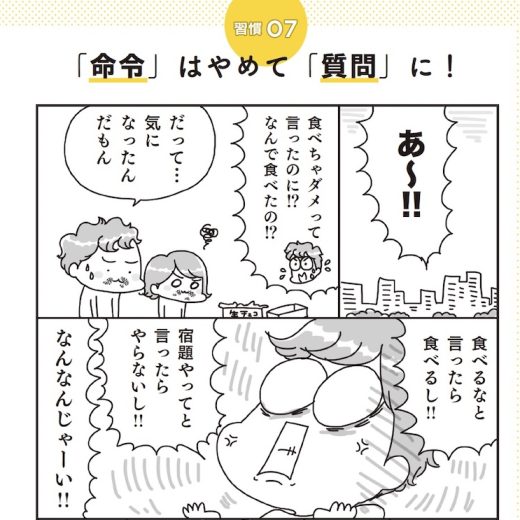

許可+理由で質問する

質問の大切さについて、いくつかのポイントを押さえるだけで、その効果をさらに高めることができます。ということで、ここでは子どものやる気を上手に引き出せる質問のやり方を紹介していきましょう。

シンプルながらも効果が大きいのが、子どもに許可を取るスタイルの質問です。 何かをやってほしい状況であれば「○○をしてもらえるかな?」、やめてほしいのであれば「○ ○をやめてもらえるかな?」と、質問で許可を求めます。

こうした質問には「最終的な決定権はあなたにありますよ」というメッセージが含まれてい ます。同時に「あなたを信頼しているよ」ということも伝わるので、やる気や自己肯定感も一気に高まります(*1-3)。

さらに理由もセットにすると、より効果が高まります。たとえば、「周りの人がビックリするから、もう少し静かにしてもらってもいいかな?」「今揚げ物をしていて動けないから、取り皿やお箸をテーブルに並べてもらえるかな?」と伝えると、よりこちらのメッセージを受け取ってもらいやすくなります(*4)。

許可を求める際に理由も添えると、相手はオーケーしやすくなるということが研究でもわかっています。 反対に、理由を伝えないと、子どもが指示に従わない原因にもなるということです。親子の信頼関係を築くうえでも理由を伝えることは重要ですので、子どもだからといって説明を省くのは避けたいところです。

選択肢を増やして質問

三択や四択といった複数の選択肢から好きなものを選んでもらうことも、子どものやる気を高める効果があります(*5)。 決定権を与えられて、子どもが「自分は信頼されている」と感じるのもよい点ですが、この質問法にはもうひとつのメリットがあります。

たとえば、お手伝いをお願いするときに、「お手伝いしてもらえるかな?」と聞くのではなく、まずはお風呂を掃除する、洗濯物をたたむ、部屋を片付けるといった選択肢を挙げてから「どれがいいかな?」と聞いてみます。 親からこう質問されると、子どもは「この中からどれにしようかな」と考えます。つまり、 選択肢を考えている時点で、子どもの頭の中ではお手伝いすることが決定されているので、 快く行動したいと思ってくれるのです。

「宿題を今日のうちにやってスッキリするのと、明日やるのどっちがいい?」といった比較の質問でも、同様に「宿題をやる」という前提で子どもは考えはじめます。 ちょっとズルいように感じるかもしれませんが、子どもに一方的に命令するのではなく、選択肢を与えて自分で決めさせることは、子どもの意欲や好奇心、そして自立心を育てるために大切な習慣です(*6)。自分で考えて動ける子どもは、将来的に社会で活躍していくことでしょう。

「どうやったらできる?」で確認しながら質問

子どもはセルフコントロール力が未熟なこともあり、楽しいことをやめられずに「もう1回」「もう1回」と言い続けることがあります。 明日の学校の準備を一向にしようとしなかったり、宿題に手をつけようとしなかったりする こともあるかもしれません。 「やめなさい!」「始めなさい!」と伝えても行動できないのは、その子が“やめること”や“始めること”をイメージできていないのが大きな原因です。 この場合、「もう終わりにしない?」「そろそろはじめたらどう?」と伝えても子どもはなかなか動いてくれません。

ではどういう質問をすればいいのでしょうか? 動画を見ていて「もう1回」攻勢が続く場合を例に考えてみます。このとき、子どもの頭の中には「動画をずっと見続けるイメージ」しかないかもしれません。

そこで、まずは「あと何回見たらやめられる?」と確認しながら質問してみるのです。「あと2回で終わりにする」と答えたなら「わかった、あと2回で終わりにするんだね?」と確認します。質問に答えた瞬間に、子どもの頭には「2回目でやめる」というイメージが浮かぶため、動画を見ることをやめる確率がグンと高まります。

これを専門用語で「コミットメント効果」と呼びます(*7)。「コミットメント」した(自分で決めた)ことは実行しようとする確率が高まるのです。 時には「あと100回!」などと、とんでもない答えが返ってくることもあるかもしれませんが、そんなときは質問を重ね、落としどころを探りましょう。

「あと100回やりたいんだね。でも、そろそろお風呂に入る時間だから、そこまで多くはできないよ。3〜5回だとどうかな?」といった具合に理由も添えて質問するのもいいでしょ う。そうした対話を通して、落としどころを子どもと一緒に決めていきます。

もちろん自分で決めて、たとえば「3時から勉強する」と答えた子が、約束の時間を過ぎてもテレビの前から動かないようなこともあるかもしれません。 このときやってはいけないのが「なんでやらないの?」と問い詰めることです。特に、理由も聞かずに責めたてると、子どもが「自分はダメな子だ」と自らを追い込んでしまうなどで、 親子の信頼関係も崩れかねません。 ここでもやるべきことは確認の質問です。

「『3時になったら勉強する』って言ってなかったっけ?」 この聞き方であれば、子どもが発言した事実について確認しているだけですので、子どもも嫌な気持ちにはなりません。一度コミットメントしたことは、イメージが浮かびやすく、本人も行動に移しやすくなりま す。また、「どうすればいいのかを自分で考えるクセ」もつきやすくなります。

脳科学者(工学博士)、分子生物学者。武蔵野学院大学スペシャルアカデミックフェロー。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。東京工業大学大学院生命情報専攻修了。2002年に博士号を取得後、特許庁を経て、2008年にうまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子供まで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて3万人以上に講演会を提供。『世界仰天ニュース』『モーニングショー』『カズレーザーと学ぶ。』などをはじめメディア出演も多数。TBS Podcast「脳科学、脳LIFE」レギュラー。著書に20万部のベストセラーとなった『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』、『1万人の才能を引き出してきた脳科学者が教える 「やりたいこと」の見つけ方』など海外を含めて累計42万部突破。最新刊『結局、どうしたら伝わるのか? 脳科学が導き出した本当に伝わるコツ』も好評発売中。

<参考文献>

(*1) Kirschner H. et. al. “Soothing Your Heart and Feeling Connected: A New Experimental Paradigm to Study the Benefits of Self-Compassion” Clin. Psychol. Sci. 2019, Vol.7(3), p.545-565

(*2) Ford BQ. et. al. “The psychological health benefits of accepting negative emotions and thoughts: Laboratory, diary, and longitudinal evidence”, J. Pers. Soc. Psychol. 2018, Vol.115(6), p.1075- 1092

(*3) G. Menon, et. al. “Biases in social comparisons: Optimism or pessimism?”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2009, Vol.108, p.39-52/A. Bracha & D.J. Brown, “Affective decision making: A theory of optimism bias”, Games and Economic Behavior, 2012, Vol.75, p.67- 80

(*4) Langer,E. J. et. al., “The mindlessness of ostensibly thoughtful action: The role of "placebic" information in interpersonal interaction. Citation”, Journal of Personality and Social Psychology, 1978, Vol.36(6), p.635-642

(*5) Ehrenstein, W. H., & Hamada, J. “Structural factors of size contrast in the Ebbinghaus illusion” Japan. Psychol. Res., 1995, Vol.37(3),p.158–169

(*6) Murayama, K., et. al. (2016), ““Your Choice” Motivates You in the Brain: The Emergence of Autonomy Neuroscience”, Recent Developments in Neuroscience Research on Human Motivation (Advances in Motivation and Achievement, Vol. 19), Emerald Group Publishing Limited, pp. 95-125.

(*7) Martin SJ, Bassi S, Dunbar-Rees R. Commitments, norms and custard creams - a social influence approach to reducing did not attends (DNAs). J R Soc Med. 2012 Mar;105(3):101-4