「呼吸するように考えられないと、クリエイターという仕事は辛いと思う」。枯れることなく、常に湧きでてくるアイデアの源泉を佐藤可士和が自身の人生から振り返る。

あのアイデアは何処から生まれたのか?

佐藤可士和は常に30以上もの案件を同時進行で動かしている。企業ブランディングや新規プロジェクトなど、契約企業とのミーティングが1日に何本も入っており、相談される案件も驚くほどの数。それを何年間も続けていて、失敗したことはないのだろうか。そのアイデアが枯渇することはないのだろうか。

「クリエイティブというのは、新しい視点を社会に提示することが役目だと思っています。誰も見たことがない、こんなやり方があったのかという、今までになかった新しい視点を提示できると、世の中が変わっていく。僕が目指しているのは、そういう仕事。それがクリエイターの役割だと思っています。何が失敗で、何が成功かと聞かれると難しい。批判があれば、受け止めてその都度改善する。日々アップデートだと思っているし、トータルでうまく進んでいるかが重要。特に新しいプロジェクトには失敗や反省はつきものだから、それを恐れずチャレンジし続けていたい。そういうエネルギーがなくなってしまうことのほうが僕は怖い」

そんな佐藤に、自身のクリエイティブに影響を与えたモノを教えてもらった。身を置いた空間や目に衝撃を与えた色彩、アートへの考察、音楽における文化、そして自身が体験した記憶……。

特段変わった生き方をしてきたわけでもなく、特別な勉強をしたわけでもない。ひとりの人間として日常を過ごしながら、さまざまなシーンでの“気づき”があり、それが佐藤可士和の豊かなアイデアの源となっているのだ。

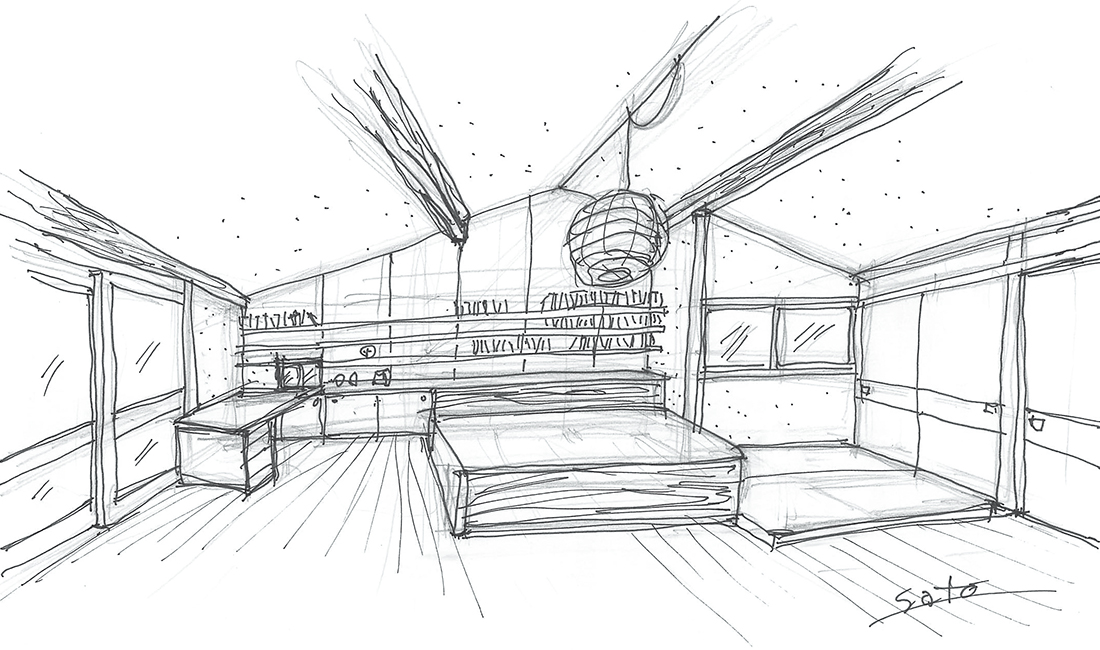

石神井公園の家

育った家から生まれた空間に対する想い

「西武池袋線沿線の石神井公園で育ちました。これは建築家の父が描いた我が家のスケッチ。ワンルームの広い空間を、寝室、リビング、書斎と家具でゆるやかに分けていました。僕の空間に対する想いの原点がここにあります。地元には東京藝術大学の寮があり、藝大の学生主催の絵画教室に中1、中2と通っていました。水彩や油絵を習い、学生に招待され、藝大の文化祭(藝祭)にひとりで遊びに行ったこともあります。僕の場合、美大を受験したことで、子供の頃に好きだったものが仕事につながった。そういう可能性を今の子供たちにも伝えたいです」

剣道

「Samurai! Cool!」

「子供の頃、近所の東松舘剣道居合道道場に通い、剣道を習っていました。厳しい稽古を7年間続けましたが、何より道場という非日常の空間が好きでした。僕の名前、可士和の“士”には、サムライという意味があります。実は独立する際、社名がなかなか決まらなかったんですが、ニューヨークでフォトグラファーのエレイン・コンスタンティンと仕事をした際、僕の名刺を見て漢字の意味を尋ねてきたんです。『Possible(可)、Samurai(士)、Peace(和)』と説明すると『Samurai! Cool!』と反応。その瞬間『これだ! 』と社名が閃きました」

ミッフィー

©Mercis bv

グラフィックデザインの原体験がこの絵本に

「誰もが幼い頃に、ディック・ブルーナの絵本を手にしたことがあるかと思います。美大生になり、ブルーナさんがグラフィックデザイナーであると知り、だからこんなにも惹かれたのかと納得。四角形の判型に、片側にビジュアル、もう片側は白地にタイポグラフィだけ。明らかに他の絵本とは違う、潔いシンプルさを感じました。色にもとてもこだわりが強く、ブルーナカラーと呼ばれる6色以外はほとんど使わないと言われています。独立して最初の仕事だった『SMAP』の3つの色を使った広告に、ブルーナさんの影響がなかったとは言えません」

マルセル・デュシャン

©getty images

コンセプチュアル・アートという存在に衝撃

「美大受験の予備校時代、マルセル・デュシャンの作品集を見ている先輩がいて『何、これ? 既製品の便器に名前を書いただけじゃん』と、その存在を知りました。アートは自分でつくりだすという根本を覆し、『考え方』を作品にした人。これこそがコンセプチュアル・アート。自分は絵を勉強して美大に行こうとしていたのに、画家として出発したデュシャンは油彩画を途中で放棄したことにも衝撃を受けました。コンセプトを形にする、つまり新しい視点を提示するとはこういうこと。クリエイターとして、一生に一度でもこれができたら最高です」

セックス・ピストルズ

©ユニバーサル ミュージック

ジャケットとコンセプトが痺れるほどパンク

「セックス・ピストルズは反逆的なイメージで、色で例えたらモノトーンなのに、アルバム『勝手にしやがれ!!』のジャケットが蛍光イエローとピンクの超ポップなデザインで最高にカッコよかった。プロデューサーのマルコム・マクラーレンが、パートナーだったヴィヴィアン・ウエストウッドの店をウロついていた不良を集め、音楽のみならずファッションも決めてバンドを組ませた。その打ちだし方や戦略的に行ったバンドの在り方に痺れました。僕がセックス・ピストルズにのめり込んだきっかけは、音楽だけではなく、戦略的プロデュースだったのです」

西武グループの広告

広告は社会をキャンバスにできる

「’80年代の西武系の広告からは多くの影響を受けました。糸井重里さんや石岡瑛子さんなどの一流クリエイターが手がけた『おいしい生活』や『パルコグランバザール』の広告が並んだ池袋駅は、まるでギャラリー。ある日、としまえんの『プール冷えてます』という、雰囲気が違う広告に変わり、衝撃を受けました。大貫卓也さんが手がけたもので、パルコや西武百貨店と違い、としまえんは野暮ったい、でもそこを敢えて狙っている感じがパンクっぽい! その瞬間、広告とパンクとデュシャンがつながり、広告は社会をキャンバスにできるんだと気づきました」

スケートボード

ストリートカルチャーが生みだす刺激

「博報堂で後輩だった妻の悦子が僕の第一印象を『社内をスケートボードで移動している人』と話すように、たしかにスケボーで移動していた事実はあります(笑)。なんせ僕がいた制作室からコピー機までが遠かった。なので、スケボーに乗ってコピーを取りに行っていました。博報堂で茶髪、短パン、社内でスケボーをしていたのは、僕が最初のようですね(笑)。スノボができない季節にトレーニングとして始めたスケボーですが、ストリートカルチャーの刺激が得られ、ボード自体をキャンバスとしてアートできるのもスケボーの魅力です」

スノーボード

パンク魂を搔きたてるスポーツの代表がスノボ

「メロディック・ハードコアパンクの音楽に合わせ、伝説のスノーボーダーたちがあらゆる場所を滑るスノーボードムービーの名作『ROAD KILL』をショップで見て釘づけになり、1993年から一気にスノボにハマりました。四駆のクルマを買い、仕事の合間をぬって1シーズンに30回ぐらい滑りに行き、当時の給料はすべてスノボに使っていました。ウェアと板はバートン。ファッション、パンク、音楽という僕の好きなものが融合し、それをダイナミックな自然のなかで満喫できる。僕の仕事の活力の源であり、アイデアの源となっています」

ギター

学生時代のバンド経験が今の作品づくりのベースに

「初めてギターを弾いたのは、中学生だったと思います。いとこからもらったギターを自己流で爪弾く感じです。大学生になってからは本格的にバンドを組み、作曲もプロデュースもして、バンドのためのビジュアルもつくりました。好きなジャンルは断然パンク。ライヴハウスにも出演していたし、一時期は本気でミュージシャンもありだなと考えていました(笑)。この時のプロデュース力は、のちにクリエイティブディレクターとしてひとつの作品をつくる際のベースになりました。パフォーマーとしての才能はなかったけれど、今もギターは手放せません」

シトロエン

父のクルマに乗って出かけた楽しい記憶をCFに投影

「小学生の頃、父がシトロエンの『Ami 6』というすごく変わったクルマに乗っていました。矩形(くけい)のヘッドランプとクリフカットのキャビンが特徴で、1961~69年までしか生産しておらず、日本に入ってきたのは10台そこそこかもしれません。家族でこのクルマに乗ってあちこち旅して、箱根の坂の途中でクルマが止まりみんなで押したことやサービスエリアで珍しいクルマに人が集まり、父が嬉しそうに説明していたことを思いだします。ホンダステップワゴンのCF『こどもといっしょにどこいこう。』には、幼い頃の楽しかった記憶が影響を与えた気がします」