「マウントをとる」「マウンティング」。何気ない会話であっても、相手に自分が上だと主張する行為をとる人に出合ったことはないだろうか? 「マウントする人」の正体は何なのか? 1万人以上に脳科学的ノウハウを講演してきた脳科学者・西剛志が、 科学的に紐解く。 ■連載「何気ない勝者の思考」とは

マウンティングという言葉は日本だけ?

「友達が有名人」「私はタワマンの◯階に住んでいる」「彼氏がハイスペック」「子どもが有名学校に通っている」「悩んだことがないので、わからない」…

思わずイラッとする言葉にあなたも出合ったことはないでしょうか。

このような言葉(行為)をよく日本では「マウンティング」と言いますが、マウントという言葉は世界の共通言語ではなく日本特有の言い回しです。

「マウント(Mount)」は本来、馬乗りになるという性的な行為を意味することもあり、海外で使うとかなり恥ずかしい言葉になります。

正式には英語で「Condescending attitude」(見下す行為)、「Arrogant」(傲慢)と呼ばれ、「他人をとがめるようなやり方で自分の優位性を主張すること」を意味しています(*1)。

意外と気づかない! 隠れマウンティングの9つの兆候

見下すまではいきませんが、最近は会話やSNSのなかでもミニマウント(本人では気づかない小さなマウンティング)をする人も目立ってきています。

私も仕事柄、人間関係の悩みを解決する仕事に携わることがありますが、次の言葉を使う人はマウント(ミニマウント)の兆候があります。

- 「とにかく忙しい」アピールをしてくる(忙しくて、寝る時間もないよ。etc.)

- 星付き、グリーン車、高層、ビジネスクラスなど格上用語を使いたがる

- 「自分がハンデを背負っていること」を主張する(体調が悪かったけど、商談で大きな取引をしたなど)

- 謙遜しているのに、嫌味に聞こえる(仕方ないので、東大に行ったetc.)

- ほめているのに、嫌味に聞こえる(埼玉が羨ましい、私はずっと港区だったから)

- 「そんなことも知らないんだ、私にまかせて」とかぶせてくる

- 「あの人はいつも〇〇する人、〇〇しない人だね」と決めつける

- 話の途中なのに自分の話を入れ込んだり、言葉の小さなミスを指摘してくる

このようなことをする人は、「マウンティング」の兆候があります。

人はなぜ、マウントするのか?

私が1万人以上の人を見てきて気づいたことがあります。

それは、マウントする人ほど無意識ですが、心のどこかに「劣等感」があることです。

私たち人間には「自分の能力や成果を他人と比較して評価したい」という欲求があります(*2)。「劣等感」のように自分が劣った小さな人間という意識があると、人と比較してさらに自分が惨めに見えてしまいます。

脳は比較する生き物「隣の芝は青く見える」

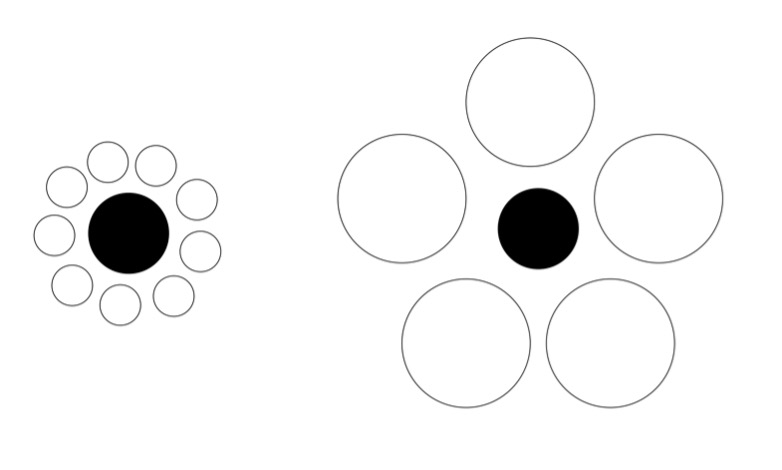

次のイラストの2つの黒い丸を見てください。

2つを比べたとき、どちらの黒い丸が小さく見えるでしょうか。多くの人は、右の黒い丸が小さく見えるでしょう。しかし、2つの黒い丸は実際は「同じ大きさ」です。

私たちの脳には「比較する」という性質があります。右のように黒い丸の周り(白い丸:他人)が大きいと、脳は比較して、実物よりも黒い丸(自分)をもっと小さく見せてしまいます。つまり、劣等感があると、自分が実際よりももっと小さく見えてしまうのです。

ですから、劣等感がある人はこの状況を回避したくてしょうがありません。そのため、周りよりもできること(黒い丸は大きいこと)を言葉で主張します。すると、まわり(白い丸)は「自分はすごい」と主張していないので、言葉だけ比較すると、周りが小さく見えます。その結果、自分がより大きな存在と思えるのです。

もし、自分に満足していて幸せだったら、人と比較する必要はありません。マウンティングもしない傾向があります。

マウンティングは、劣等感のある人が、自分を大きく見せるために行う行為なのです。

親からの期待が、マウンティングにつながる

劣等感は小さい頃の親子関係が大きな原因となることが多い傾向があります。

たとえば、際立った才能があるギフテッドの子供は一般の子供よりも周りを見下す傾向があります。特にこの傾向は、親から過剰な期待をされた子供に多かったそうです(*3)。

つまり、幼少期に親から過剰に期待されると、子供は親の理想に近づこうとします。しかし、親の期待が高すぎると、子供は期待に応えられません。そのため、そんな自分に劣等感を感じやすく、相手をおとしめる言葉を使うことで、その場だけでも自分の有能感を上げようとするのです。

ナルシストにもマウンティングが多い

マウンティングが多いもう1つの例が、ナルシストの人です(専門用語でナルシズム:自己愛が強すぎる人です)。

世界の約47万人のリサーチでは、ナルシストは男性のほうが多いようです(*4)。

男性同士はマウンティング行為に慣れているのか、自分がマウントされても怒りは大きく感じません(肉体的な攻撃や言葉の暴力のほうに激怒します)。

しかし、女性は男性よりマウントに敏感で不快感を感じるようです(*5)。よく女子会や主婦同士の集まりでマウント合戦!のような惨事を目にしますが、女性との良好な人間関係を築きたければ、マウントはタブーとも言えるでしょう。

ナルシストの人は、脳の島皮質と前頭前野が発達しているため、一見すると社交的に見えますが、会う人会う人に「私はすごい」アピールをしてきます(*6)。

自分がすごいと主張することは、新しいグループを作ったり、最初にリーダーシップをとるのに効果があるようです。しかし、時間の経過とともに人間関係に亀裂をもたらし、マイナス効果をもたらしますので、マウント傾向がある人は注意しましょう(*7)。

脳科学者(工学博士)、分子生物学者。武蔵野学院大学スペシャルアカデミックフェロー。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。東京工業大学大学院生命情報専攻修了。2002年に博士号を取得後、特許庁を経て、2008年にうまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子供まで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて1万人以上に講演会を提供。メディア出演も多数。著書に『世界一やさしい 自分を変える方法』『80歳でも脳が老化しない人がやっていること』『1万人の才能を引き出してきた脳科学者が教える 「やりたいこと」の見つけ方』など海外を含めて累計32万部突破。

<参考文献>

(*1) Daniel Siegel, Charity and Condescension: Victorian Literature and the Dilemmas of Philanthropy(2012), p. 10-11.(*2)Dvash J, Gilam G, Ben-Ze'ev A, Hendler T, Shamay-Tsoory SG. The envious brain: the neural basis of social comparison. Hum Brain Mapp. 2010 Nov;31(11):1741-50.(*3)Papandreou A, Mavrogalou A, Periferakis AT, Periferakis A, Badarau IA, Popa-Velea O, Scheau C. The Effects of COVID-19 on the Emotional and Social Stability, Motivation and Attitudes of Gifted and Non-Gifted Children in Greece. Children (Basel). 2023 Apr 10;10(4):706

(*4) Grijalva, E., Newman, D. A., Tay, L., Donnellan, M. B., Harms, P. D., Robins, R. W., & Yan, T. (2015). Gender differences in narcissism: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 141(2), 261–310.

(*5)Frodi A. Sex differences in perception of a provocation, a survey. Percept Mot Skills. 1977 Feb;44(1):113-4.

(*6)Nenadić I, Lorenz C, Gaser C. Narcissistic personality traits and prefrontal brain structure. Sci Rep. 2021 Aug 3;11(1):15707.

(*7)Brunell, A. B. et al. Leader emergence: The case of the narcissistic leader. Pers. Soc. Psychol. Bull. 34, 1663–1676.

■連載「何気ない勝者の思考」とは……

日常の何気ないシーンでの思考や行動にこそ、ビジネスパーソンが成功するためのエッセンスが現れる。会議、接待、夫婦やパートナーとの関係や子育てなど、日常生活のひとコマで試される成功者の思考法を気鋭の脳科学者・西剛志が解説する。