最先端のテクノロジーや研究によって急速に進化するアンチエイジング医学。その今を日本最大のアンチエイジングの学術団体、日本抗加齢医学会前理事長・山田秀和医師に聞いた。【特集 完全無欠の復活メソッド】

日本抗加齢医学会前理事長。近畿大学アンチエイジングセンター客員教授、大阪大学大学院医学研究科招聘教授、大阪公立大学客員教授。抗加齢医学、再生医療の研究と社会実装のため国内外を精力的に飛び回る。

最先端アンチエイジングその現在地

医学としてアンチエイジングを研究・実証している日本抗加齢医学会が「健康寿命の延伸」を掲げて発足したのが2002年。専門領域を限定せず、医療関係者や製薬、美容業界など幅広い分野の会員と熱く議論をしながら、日本のアンチエイジング研究の歴史を刻んできたといえるでしょう。発足当時はテストステロンの働きが注目され、2004年にはヒトゲノムの全解析が終了し、DNA研究が深化しました。腸内細菌やフレイル(老化による虚弱)など学会で注目を集めたことが新たな治療法や企業の活動、製品の開発につながってきたのです。アンチエイジングの進化について、7つのトピックスを基にお伝えします。

1.「老化は病」

アンチエイジング医学では、老化は一種の疾患、病と考えます。老化は機能低下を引き起こし、やがて病に進むからです。病と捉えると医療として根拠のある予防策をとれるし、治療をすることもできます。「老化は誰にでも訪れる」という考えのままだと不調が現れたり、病気になってから病院に行くという行動になりがちです。そうではなく、アンチエイジンクで病を防ぎ、自分の健康資産を長く維持する選択をとってください。

2.老化を防ぐ4要素

WHOが老化防止につながる生活習慣として示唆しているのは、主に運動、栄養、精神(脳機能、睡眠)、環境の4つ。要するに、ハードすぎない適切な運動と栄養バランスのいい適切な食事。精神の健康のためには脳機能の維持、睡眠が重要です。環境に関しては、ざわざわごちゃごちゃしている所は心身の健康にはよくないという研究結果があります。暮らす空間やランドスケープはすごく重要で“健康に寄与する住宅”という視点も注目されています。

3.エピジェネティック・クロック

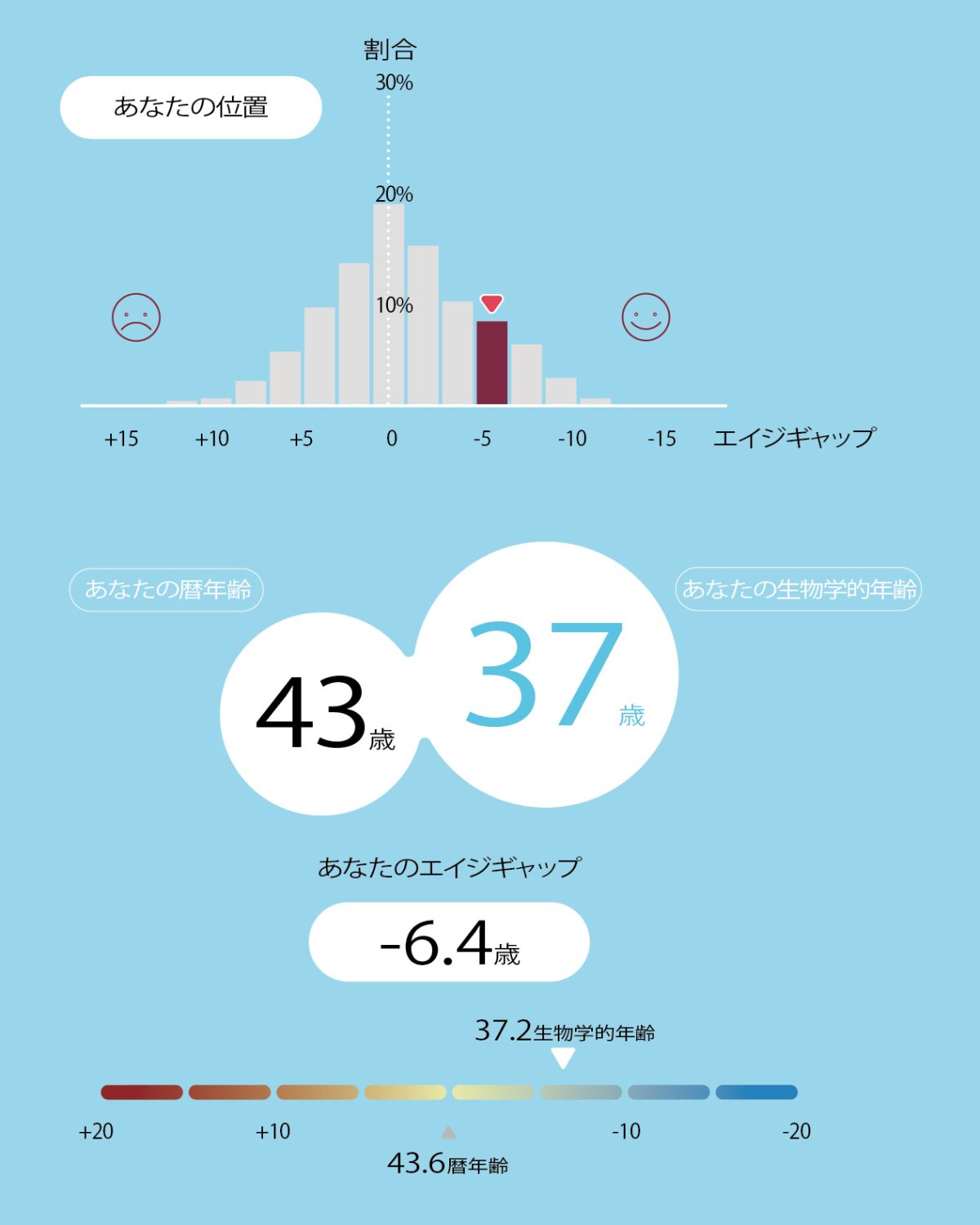

生まれてからの時の経過で決まるのは暦年齢。それとは別に実際の身体の老化スピードを示す「生物学的年齢」が注目されています。この指標をエピジェネティック・クロックといいます。暦年齢との差はエイジギャップといわれ、暦年齢よりも老いていればどこかの機能低下が示唆されます。逆に、暦年齢より若いと健康寿命が長くなり見た目も若々しいのです。老化の速度は人により異なり、病気リスクや健康寿命に直結します。

このエピジェネティック・クロックを測定する検査は、アンチエイジング医療を行うクリニックで導入が増加傾向に。これによって自分の現状が把握できます。理想的なのは、心身の全体像が理解できるアンチエイジング専門医としっかりディスカッションすること。そして間隔を置いてから少なくとも2回の検査をしてください。3ヵ月後か6ヵ月後か1年後でも検査をすることで、データの変動がわかります。これが大事なことです。「改善余地」や「異常」の項目が改善したか、老化スピードは変わったかなどがわかるので、その後の行動を変えることができます。つまり、データを読みこなせる医師の存在も重要。ここは抗加齢医学会の医師、できれば専門医を推しておきます。

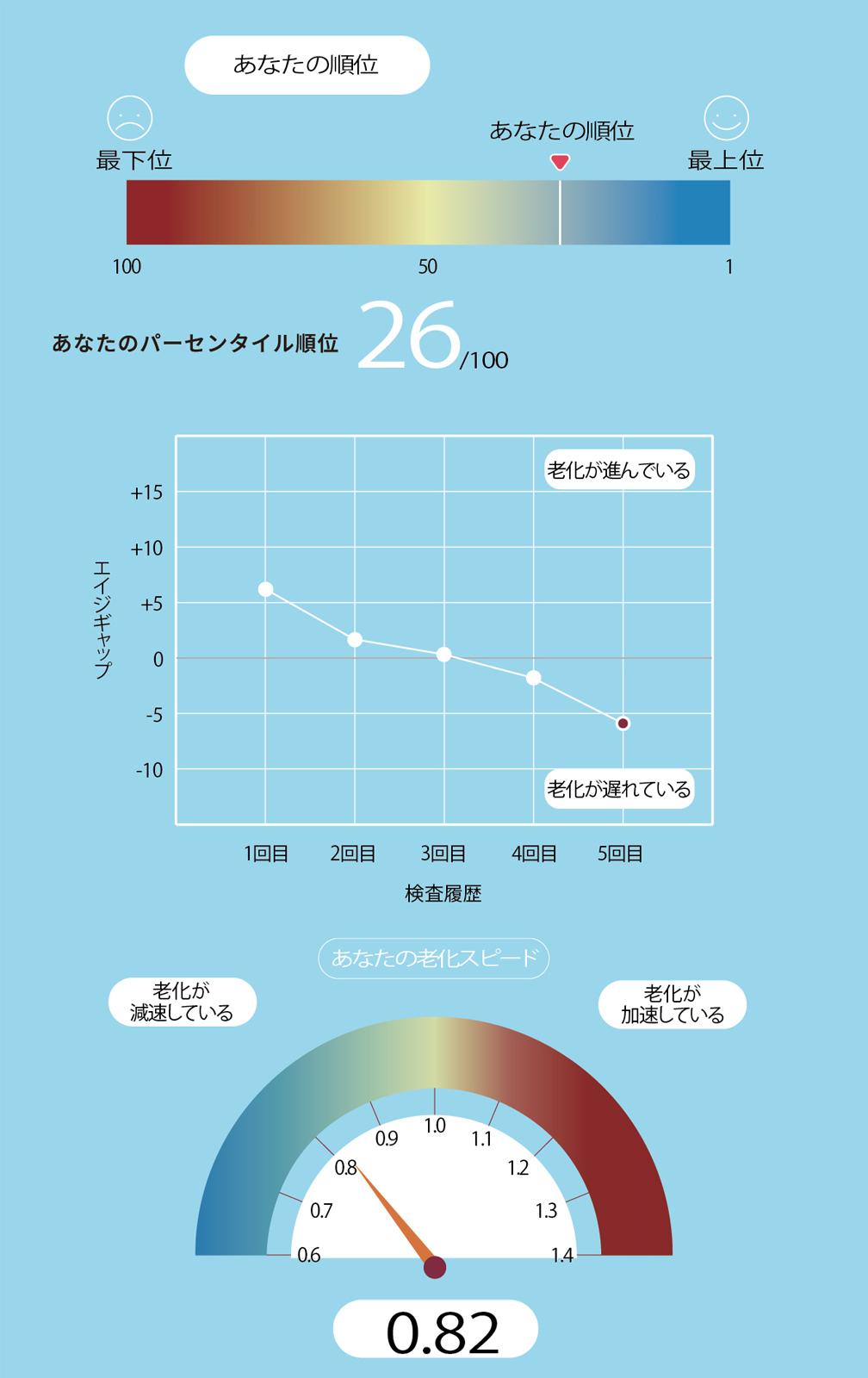

ピジェネティック・クロックを計測する検査、エピクロック®テストの報告書のサンプルから一部抜粋。このテストでわかるのは暦年齢とは違う老化スピード(次トピックに挿入の画像)、受検者グループ内での相対的位置、生物学的年齢と暦年齢との差(本画像)。さらに、運動機能、血管機能、腎機能、テロメア長、脛骨(けいこつ)の鉛レベル、フレイル・ロコモリスクなど、多くの健康指標が正常または異常かを受検者の相対的位置とともに表示。このデータを基に自分の弱点の傾向を知ることができるので改善のための計画を立てやすく、的確な判断がしやすい。

4.可視化すべき老化スピード

学会で報告された海外の例で、「遺伝子が同じ一卵性双生児が別々に育ち、成長した比較」というのがあります。写真では顔つきや表情、シワやたるみの状態も違い同じ歳には見えません。この例が示すのは、育つ環境、例えば食事内容や生活習慣、喫煙の有無などが違うことで、老化スピードが変わるということ。老いを早めている要素は何か、若く見える例とは何が違うかという多くの議論のきっかけになりました。また、臓器ごとに老化のスピードは違います。最近では「臓器年齢」も計測できつつあります。

この老化スピードですが、1年で1歳年をとる暦年齢の老化スピードを1.0とします。エピジェネティック・クロックを調べる検査をすると、検査時の老化スピードが示され、1.0を超えると老化が加速していることを意味します。老化スピードは年齢とともに加速するので、1.05ならちょっと速すぎ。1.03までに抑え、1.0を切るくらいを維持すると機能低下を防げている状態と考えられます。

今、健康状態や老化スピードは、将来の医療費や生産性に影響する「健康資産」として捉えられています。これを数値化し価値化する取り組みが始まってるところです。

5.DNAのメチル化

老化や疾患の原因についての説明で、近年よく使われる言葉が「DNAのメチル化」。これは、DNAのシトシンという塩基にメチル基という目印がつく変化のこと。それによって遺伝子発現が変化することや、老化と関係していることがわかってきたのです。メチル化は加齢、食事や運動、ストレス、飲酒などさまざまな要因で変化します。メチル化によって遺伝子の動きが変わるなら、老化スピードは変えられるんじゃないか、という発想が出てきたというわけです。

6.不老長寿の現実味

不老不死は実際のところあり得ませんが、近い未来、不老長寿はあり得るんじゃないかと思える段階に入ってきたと感じます。それくらいアンチエイジングの研究は進み、さまざまな改善法や治療法が開発されていますから。現在、90代のアスリートも現れ始め、今の40〜50代が健康をずっと維持したまま、80~90代になるのも、現実味が増してきたといえるでしょう。

7.アンチエイジングの真の目的

病気ならば医師から治療法を提案され、治ればそこで治療は終了ですが、アンチエイジングの場合はまず「自分はどうなりたいのか」という自己設定をすることが必要です。次に、現状の身体データを把握するための検査を。例えば医師とのカウンセリングでは、「弱点を減らしてパフォーマンスを上げたい」という希望でも、「仕事をずっと続けたい」からなのか、「健康寿命の延伸を目指している」からなのか目的を伝えましょう。それによって、どんな治療、提案がふさわしいかを医師は考えますから。

アンチエイジング医療は個別対応で行う、パーソナルなものなのです。担当医師は「こうありたい自分」に近づくために、相談をしながら一緒に走ってくれるコーチのような存在でもあります。そしてアンチエイジング医学は進化の速い分野ですから、新しい情報に触れ続けることが非常に大切です。

COLUMN|“10歳若返り”で賞金総額150億円。不老長寿の国際コンペティションとは?

今、密かに話題なのが、健康寿命の延伸と老化の根本的な解明を目指す技術コンペティション「Xプライズ ヘルススパン」だ。主催は民間宇宙旅行や深海探査など多くの革新的プロジェクトを成功に導いてきた米国の非営利団体Xプライズ財団。テーマは「人間を10歳若返らせる技術」を実現すること。筋力、認知機能、免疫機能の加齢による衰えを1年以内に回復させる革新的な治療法や技術の開発に挑む。日本からは6チームが選ばれ、準決勝に進出。今後の動向に注目が集まる。

この記事はGOETHE 2025年10月号「総力特集:完全無欠の復活メソッド」に掲載。▶︎▶︎ 購入はこちら