伝統工芸でもある磁器を制作する技術を持っている。近年の中国の社会状況や経済発展を見据える現代美術作品を制作し、活動が注目されている。そんな作家、劉建華(リュウ・ジェンホァ)の日本初の個展が青森県の十和田市現代美術館で開催されている。東洋と西洋、仏教、景徳鎮という土地、職人としての修行、大学での学び、現代美術にできること……彼に聞いてみた。■連載「アートというお買い物」とは

《遺棄》(2001年-15年) 撮影:小山田邦哉

千年の歴史を持つ磁器の都から、アート人生を切り拓いた男

大きな枕。相対的に人はネズミくらいの大きさになる。十和田市の官庁街通りに2010年に設置されたパブリックアートだ。枕は誰にも欠かせないもの。しかしそれはそれぞれの「私的」空間である寝室にあり、そこで使用されるものだ。それが美術館に通じる「公的」な官庁街通りに置かれるシュルレアリスティックさ。さらに人は「夢」を見るとき枕と共にあるが、ここはビジネスや観光という「現実」が行き来する場所。人は眠りに入ったとき「ひとり」になるがここは「多くの人々」が行き交う。そして、「夜」と「昼」。以上のようなコントラストをこのオブジェ一つで見せる作品となっている。

十和田市現代美術館内外には多くの常設作品、パブリックアートが点在しているが、この美術館は、それらの作品の作家たちの企画展を開催し続けている。今回の展覧会はこの枕の作品《痕跡》の作者である中国・吉安出身、景徳鎮で育ち、現在、上海を拠点に活動する劉建華(リュウ・ジェンホァ)の「中空を注ぐ」だ。日本での初個展となる。

劉は近年の中国の経済の発展や社会の変化、それに伴う諸問題をテーマに、土や石、ガラス、陶磁器などを使って立体作品やインスタレーションを制作している。そしてその根底には、中国の悠久の歴史、仏教に基づく考え方や東洋と西洋の哲学や理念、その対比が通奏低音のように響いている。

磁器で作られ、壊れて打ち捨てられたテレビや靴、ペットボトル、タイヤなどの日用品。それらは劉や家族、友人が使っていたものから型が取られている。劉が育った中国の磁器の都、景徳鎮では古くから焼成に失敗した磁器を叩き割って捨てる習慣がある。「官窯」として国を挙げて磁器を制作、管理し、失敗した物を流通させないことで質を高め、発展した磁器の歴史とつながる。また、磁器の脆さが日常というものの儚さを映し出しているとも言えよう。

中心にある《塔器》。白い塔に取り付けられた棚に器が並べられている。それは湯呑みや茶碗のようにも見えるが、口の部分が塞がれていたり、上下が反転した形だったりする。中国や日本では陶磁器の部位に人の身体の部分の名をあてたりする。口、首、肩、腹。ここでは磁器の口や首と呼ばれる部分だけが展示されている。伝統的な用途や形から解放された磁器が伝えるのは空虚さか。

日本人でも聞いたことがある景徳鎮という地名。劉にとって、景徳鎮とはどんなところか聞いてみた。

「私の原点です。私が成長した場所であり、初めて仕事をした場所であり、私が世界とつながった場所でした。しかし、景徳鎮はご存じのとおり、一千年以上の陶磁器の歴史をもつ伝統の町であるからこそ、そこに居続けると、変えることのできない制約も多くあります。僕は作家としての成長の過程で新しい美術表現での磁器制作の実践に移行したことにより、景徳鎮を離れることになりました」

唐の時代からつづく用筆法に「屋漏痕(おくろうこん)」というのがあるという。雨が壁を伝う痕跡を意味するそうだが、この展示室の壁に黒い液体が重力で下がってきているように見えていて、これはその屋漏痕を連想させるが、雨よりも粘度の高い液体を使っているようで、どれも途中で留まり、固まっている。人の巧んだことと自然が為すことの対比なのかもしれない。

中心に貼られた紙、実はこれも磁器だ。皺があり、周辺がめくれているように見える。この、一見なんでもない薄い紙は1点1点手びねりで作られ、形の歪みも異なる。

劉の作品には仏教に基づく考え方があるというので、仏教について聞いてみた。

「中国語では仏性と母性は同じ意味なのです。この二つは一つの概念でもあります。作品にその概念が直接に現れているわけではありません。そこに現れているのは私の仏教に対する悟りや仏教を前に個人的に感応したものです。なので、見る側の人にとってもその作品のまとっている善なる空気というのは感じてもらえるかもしれません。しかし、その解像度といったものは、見る側に委ねられていて、それぞれの素養やそこまでの修行にかかっていると思います」

暗い空間の中に浮遊するかのようにある枕。その上に乗るのは骸骨の頭部。青磁器で作られているので、冷たさや硬さ、静謐さが伝わり、いやでも死を思い起こさせる。枕は寝室という私的な空間にあるもの。それを磁器で作り、晒す。また、頭蓋骨は命の儚さを表しているのだろう。ともすれば「日常」は永遠に続くものと我々は勘違いしがちだ。そんな考えに警告を与えているのかもしれない。メメントモリ。

何千年という文化、文明をもつ中国という国に生まれ、少年時代の職人的な修業から始まり、その後、現代美術作家に転じた。現代美術の宿命として、社会状況や国際情勢などが必然的に反映されるということがある。

「それぞれのアーティストが現実社会を生きる上で、感知したもの、感応したものを受け止め、それを還元するのが作品だと思います。とは言ってもそれは作品を通して答えを出しているわけではなくて、応答はしているけれども、アーティストとして作品に翻訳し、変換したものによって、問いを再び投げかけているわけです。その投げかけによっての問いをまた見る人が、その問いに対峙することによって、自らの思考を巡らせるのが現代美術の観賞だと思いますし、それが社会につながる応答だと言えるのではないかと考えます」

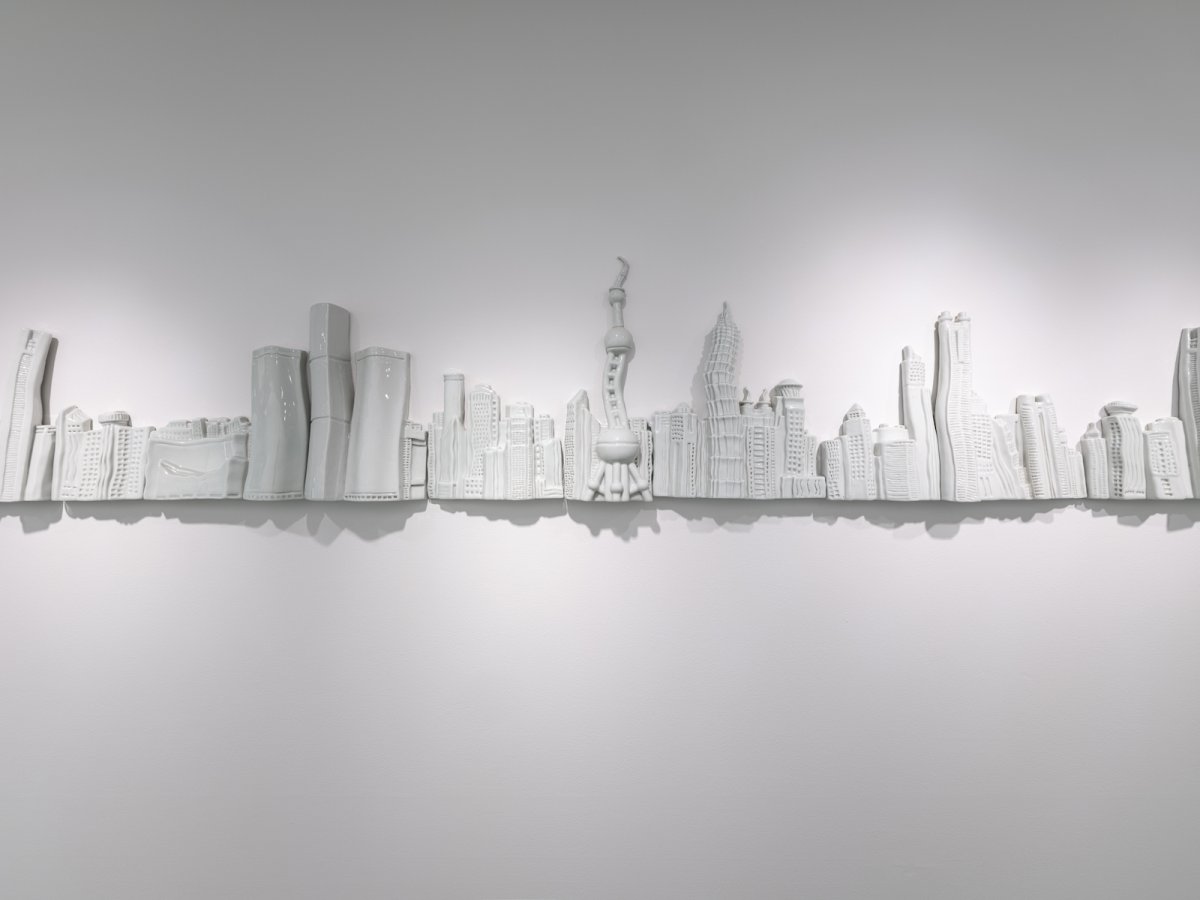

象徴的なタワーを中心に上海の街並みが作られ、壁に貼り付けられている。水面に投影された様子だろうか、歪んでいる。しかし、倒立しているわけでもないとしたら、これは蜃気楼かなにかなのだろうか。1990年代以降の中国の急速な発展は伝統的な家々を破壊、消滅させ、このような高層ビルが林立する街を作り上げた。街が空間が、そしてそこで暮らす人々のライフスタイルが急激に変化し、現実の世界すら仮想空間であるかのような錯覚を生みだす。その過度な変化速度への警告を込めた作品とも言えるだろう。

劉の経歴も興味深い。彼は14歳で職人になったのだという。

「1977年、中国では手工業の伝承にあらためて注力するという政策がとられました。手工業に携わる人は自分の子どもに技術を教え伝えることが推奨されたのです。私の場合、父からではありませんが、母の弟が職人でした。彼の子どもはまだ幼かったので、私がその叔父から習うことになりました。叔父はただの職人ではなく、大学で彫刻を学んだ経歴もあり、教養のある人でした。私は学校には行かず、叔父に師事していろいろなことを学びました。昼は磁器の技術を学び、夜は絵の描き方であったり、勉強を教わりました。

私は8年間、弟子として叔父から学んだのですが、その間に国の政策も変わり、当時、私のような働く未成年にも教育の機会が与えられ、そのための夜間の学校が開設されました。私は働き、叔父に学び、また、学校にも通いました。

叔父のもとで学んでわかったことは、自分の将来の展開は叔父が築いてきたもの以上のものにはならないのではないかということでした。それを悟り、大学受験のための準備を始め、大学に行くことによって、自分の運命を変えることにしたのです」

その後、劉は景徳鎮陶瓷大学を卒業した。2004年からは上海大学美術学院の教授も務めている。

1962年中国・吉安生まれ、上海在住。1989年景徳鎮陶瓷大学卒業。2004年より上海大学美術学院の教授。主な個展に「Liu Jianhua: Metaphysical Objects」(Fosun Foundation Shanghai/上海、中国、2022年)、「Liu Jianhua」(Pace Gallery、パロアルト、アメリカ、2019年)など。主なグループ展に第57回ヴェネチア・ビエンナーレ(イタリア、2017年)、奥能登国際芸術祭(石川、2017年)など。主な収蔵先に、ジョルジュ・ポンピドゥー国立芸術文化センター、テート・モダン、ニューヨーク近代美術館など。

展覧会会場での劉建華氏。

撮影/鈴木芳雄

劉建華(リュウ・ジェンホァ) 中空を注ぐ

会期:2023年6月24日(土) 〜11月19日(日)

会場:十和田市現代美術館

開館時間:9:00〜17:00(入場は閉館の30分前まで)

休館日:月曜(祝日の場合はその翌日)

観覧料:¥1,800 (常設展込み)、高校生以下無料

Yoshio Suzuki

編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。東京都庭園美術館外部評価委員。

■連載「アートというお買い物」とは

美術ジャーナリスト・鈴木芳雄が”買う”という視点でアートに切り込む連載。話題のオークション、お宝の美術品、気鋭のアーティストインタビューなど、アートの購入を考える人もそうでない人も知っておいて損なしのコンテンツをお届け。