美術館のことをいったいどれだけ知っていたのだろう。この映画を見るとあらためて、展覧会をつくるためにどんな人が働いているのかがわかり、展覧会は美術館にとって、さまざまな仕事のほんの一部でしかないことを知り、美術館のスゴさを知った気になれる。そして、次に展覧会に行ったとき、それまでと違う感動が来る(かもしれない)。連載「アートというお買い物」とは……

映画『わたしたちの国立西洋美術館 奇跡のコレクションの舞台裏』の舞台、現在の国立西洋美術館。

美術館の裏側の見えないところを見せてくれる映画

国立西洋美術館は上野駅から一番近い美術館で便利。東京国立博物館や東京都美術館などに行くときは必ず前を通って、庭の彫刻を横目で眺める。

この映画『わたしたちの国立西洋美術館 奇跡のコレクションの舞台裏』の冒頭、「フランス美術コレクションとして知られる松方コレクションを基礎に…」という解説からスタートする。松方コレクションについて少しさらっておこう。

国立西洋美術館の歴史を紐解けば、1916〜18年、川崎造船所初代社長の松方幸次郎がヨーロッパ出張の際に美術品を収集し、「共楽美術館」と名付けた美術館の建設を構想したところから話は始まる。

フランク・ブラングィン《松方幸次郎の肖像》(部分)1916年 油彩、カンヴァス

国立西洋美術館(松方コレクション)

1924年、輸入品に100パーセントの税金がかかる関税法が実施されたため、松方はパリとロンドンにコレクションを留め置いた。一方、1928年、関東大震災や昭和大恐慌により、川崎造船所の経営が悪化し、松方は責任を取って、社長を辞任。苦境に陥った会社を支えるために私財のコレクションを提供した。さらに、1939年、ロンドンの倉庫に残した約950点のコレクションが焼失するという災難に遭う。

1951年、サンフランシスコ平和条約締結の際、吉田茂首相はフランス政府が差し押さえていた松方コレクション約400点の返還を要求。美術館建設などを条件としてフランス政府は返還に応じた。

ポール・ゴーガン《海辺に立つブルターニュの少女たち》(部分)1889年 油彩、カンヴァス

国立西洋美術館(松方コレクション)

国立西洋美術館主任研究官・学芸課長を務め、三菱一号館美術館初代館長を経て、現在、東京都美術館館長の高橋明也氏の著書『美術館の舞台裏——魅せる展覧会を作るには』(ちくま新書)にはこんなことが書いてある。

〈松方は豪放磊落な人物でした。彼の傍らにはつねに日本の美術史家・評論家の先達でもある矢代幸雄がつきそい、ロンドン、パリでの絵画購入に同行していましたが、矢代の残した記録によると、松方がある日、「自由に使える金が三千万円できた」と語ったそうです。今日の通貨価値に換算すれば三〇〇億円程度に当たります。松方は巨匠モネとも直接交渉で作品を購入しました〉

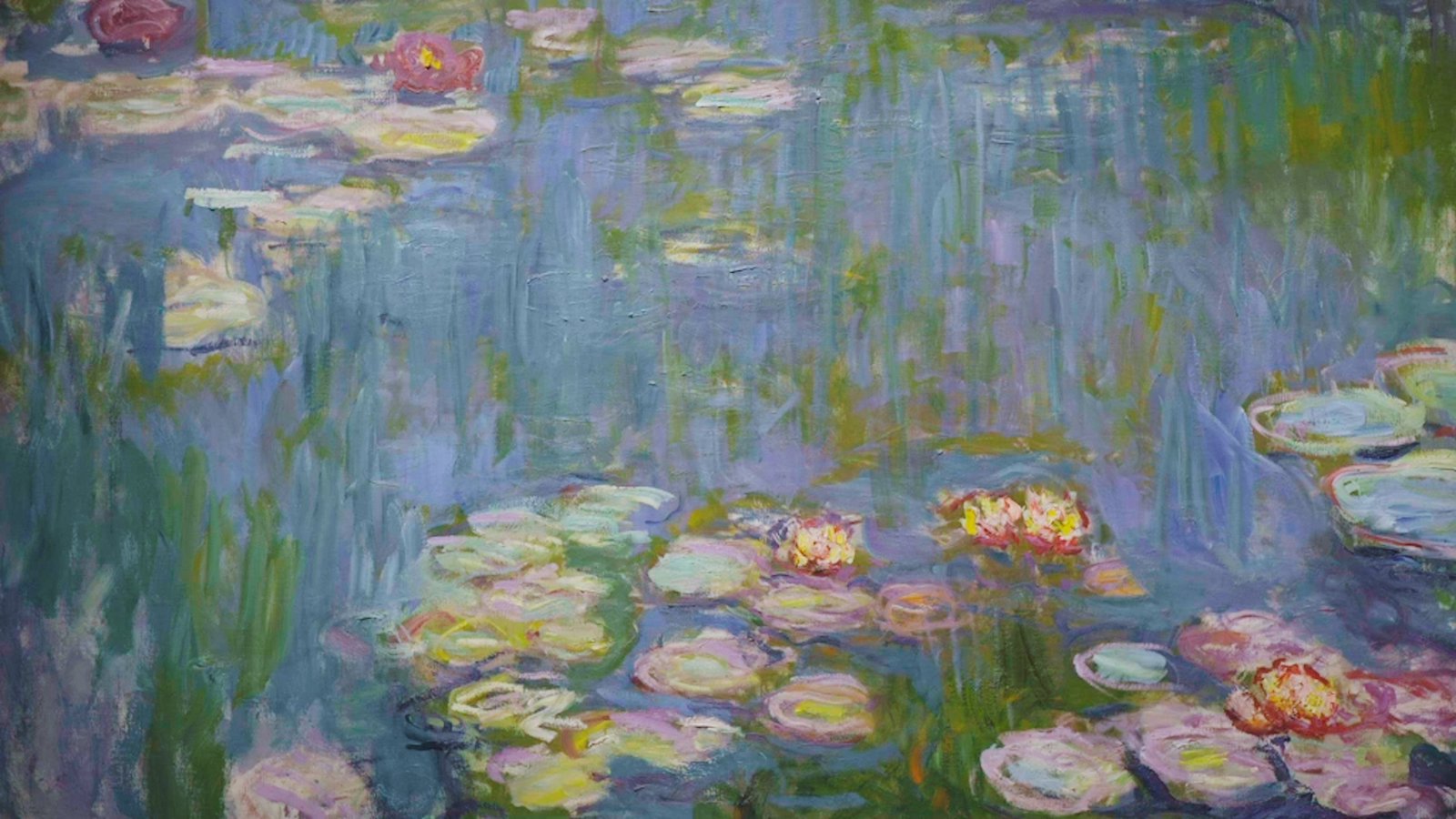

松方がクロード・モネのジヴェルニーの邸宅を訪問したのは1921年、モネは81歳だった。

クロード・モネ《睡蓮》(部分)1916年 油彩、カンヴァス

国立西洋美術館(松方コレクション)

随行した矢代が1958年に出版した『藝術のパトロン』(新潮社)という本には「松方幸次郎」という章があり、その中に「モネー訪問」というパートが割かれている。

〈松方さんは、あれがいい、これがいい、などと言いながら、モネーにこれだけの畫(え)を特に自分のために讓ってくれといって、大作、合計十八枚を数えたところ、これはさすがのモネーもびっくりしたようで、まるで感激して、「お前は私の畫をそんなに好きなのか」とたずねた。

それでモネーは「自分の家にある畫はもともと賣りたくないのだけれども、お前がそんなに言うなら、讓ろう」という深き知己感による感激の光景になった〉

ただ、別の本によれば、松方はモネに邸内にある絵を全部買いたいと申し出て、モネに激怒されるが、絵は自分のためではなく、フランスに来れない日本の若い画家たちに本物を見せてやりたいからだと説得し、34点もの作品を購入したと記しているものもある。(志村和次郎『富豪への道と美術コレクション——維新後の事業家・文化人の軌跡』ゆまに書房 2011年)

ともかく松方は大変な財力と並外れた行動力でコレクションを築いていったのだろう。

国立西洋美術館展示室。

そんな礎の上に築かれた国立西洋美術館。近代建築の父であり、20世紀を代表する建築家、ル・コルビュジエの基本建築設計により、現在は世界遺産に指定されている。ル・コルビュジエ本人は1955年、建設地視察と設計のために来日した。残念ながら、完成は見ていない。

2020年10月、ル・コルビュジエが構想した創建時の姿に近づける整備工事のために美術館は長期休館したのだが、それを機に美術館の内部にカメラを入れ、1年半の長期にわたって各セクションに密着し、詳細なドキュメンタリーに仕上げたのがこの映画である。

〈(美術館に対する)長きにわたる交渉の末に映画製作が認められました。国立西洋美術館の真向かいにある東京文化会館の屋上テラスからル・コルビュジエが設計した建物やロダンの彫刻が並ぶ前庭の光景を撮影した日の気持ちの高ぶりを忘れられません〉(本作品の制作・監督などを務めた大墻敦氏)

建物とともに、庭も大きく整備、補修されることになったので、《考える人》《カレーの市民》など、そのロダンの彫刻たちも映画の中でクレーンに釣り上げられている。

オーギュスト・ロダン《考える人(拡大作)》(部分 養生中)1881-82年 ブロンズ

国立西洋美術館(松方コレクション)

大墻氏の着想としてあったのは、ロンドン・ナショナル・ギャラリーの深層に迫るドキュメンタリー、フレデリック・ワイズマン監督『ナショナル・ギャラリー 英国の至宝』(2014年)で、あのような映画を撮りたいという想いが出発点だという。当然、『みんなのアムステルダム国立美術館へ』(2014年)の影響も受けているだろう。「みんなの〜」に対して、こちらは「わたしたちの〜」だ。

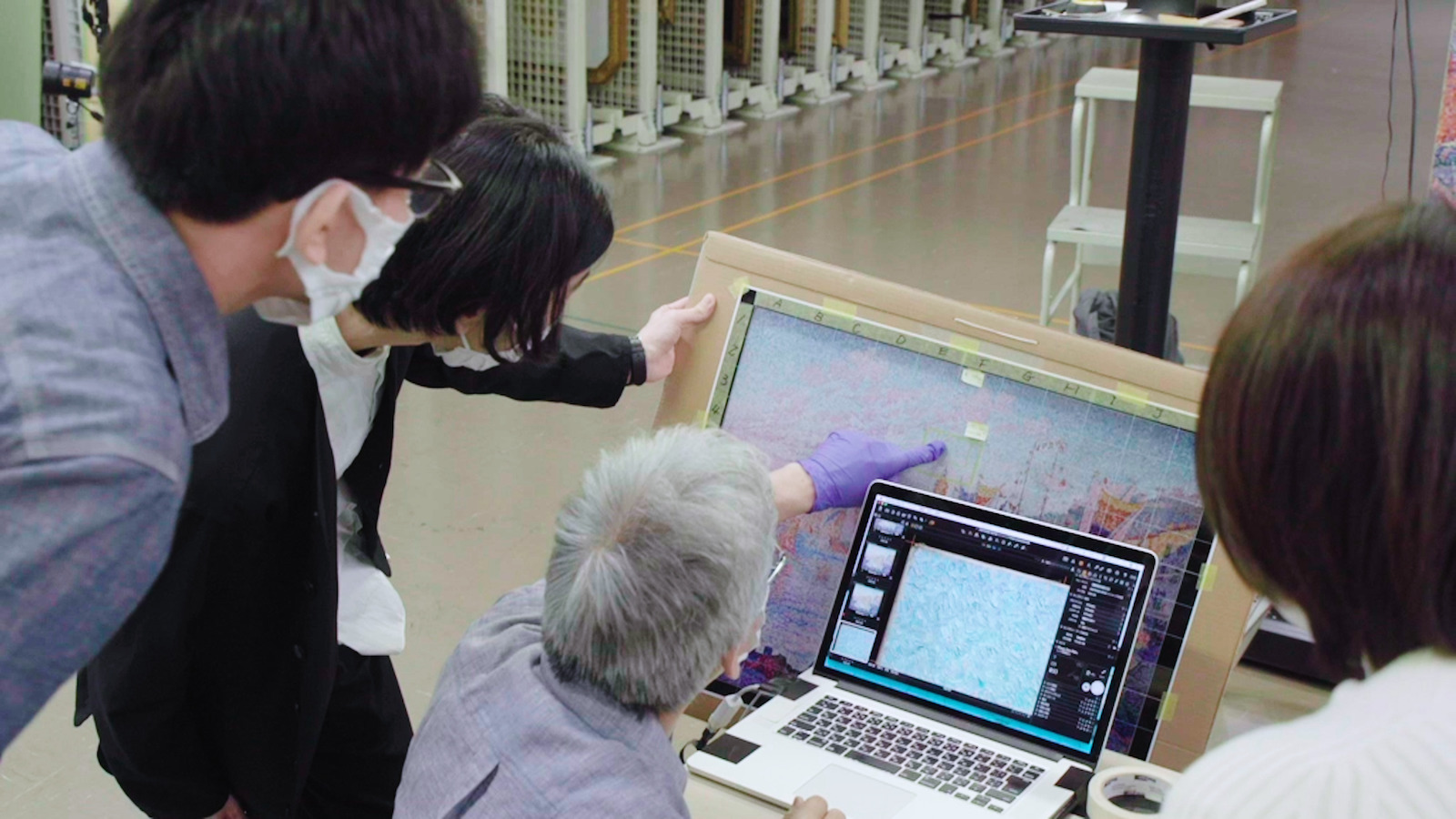

カメラは追いかける。所蔵作品の保存修復作業、所蔵作品の調査研究や海外・地方美術館への巡回展、特別展の準備、美術館で働く人々の日々。

ポール・シニャック《サン=トロぺの港》1901-02年 油彩、カンヴァス

国立西洋美術館

プリントとパソコン画面で細部をチェックする。

この美術館の6,000点を超える収蔵品は東アジア最大級を誇り、国内はもちろん、海外からも多くの来館者を集め、また海外の美術館からの作品貸出要請は大変な数にのぼるのであろう。ただし、映画では一つ一つの作品の紹介や解説をあえて避けている。ここで記録したいこと、見せたいものはそこではないのだという意思が伝わる。

実情や問題点。美術館の生まれ方が、欧米と日本では異なっているし、また美術展の作られ方、実現するまでの行程がまるで違う。日本では伝統的に新聞社や放送局などメディアが主催社となる。海外とのパイプをもち、それによって、展覧会が出来上がることも多いメディアの主導は日本独特である。さらに展覧会の資金もそれらメディアが中心になって、スポンサーを集め、調達するのが一般的。その辺りも赤裸々に語られている。

マルカントニオ・バッセッティ《ダナエ》1620-30年頃 油彩、カンヴァス

国立西洋美術館(旧松方コレクション)

地方の美術館への貸し出しのための検品。

そういった歴史的背景や現実的要素を取り上げたり、前述のように各部署で働く人たちのインタビューを丹念に繋ぎ合わせた現場の生の声で綴られる美術館のすがた。また、この美術館で働く人たちばかりでなく、外部の視点も必要ということで、話を聞いているが、かつて読売新聞事業局専門委員で現在は美術ライターの陶山伊知郎氏、フランス在住の展覧会プロデューサーの今津京子氏が登場し、話をする。

また、映像ではなく写真で登場するだけだが、読売新聞パリ特約嘱託の南條彰宏氏もいるが、彼らはすべて読売新聞文化事業部出身またはそこに関わるスタッフである偏りがやや残念。もう少し、登場人物のキャスティングにも力をさいてほしかった。

ピエール=オーギュスト・ルノワール《アルジェリア風のパリの女たち(ハーレム)》(部分)1872年 油彩、カンヴァス

国立西洋美術館(松方コレクション)

大規模リニューアルのこのときにしか撮れなかったドキュメンタリーであり、美術館について、知らなかったこと、あらためて考えるべきことなどを現場のダイアローグで綴られた真面目な映画であり、この映画を見たあとは次に見る展覧会が少なくとも150%分くらい楽しくなるには違いない。

書かなきゃいいのに書いておくと…美術館映画といえば、『メットガラ ドレスをまとった美術館』(2016年)や、これは美術館の映画というよりは美術館を撮影舞台にしたファンタジー映画であるが、アレクサンドル・ソクーロフ監督『エルミタージュ幻想』(2002年)のようなものが見たいなと思ってしまう。日本ではそんなことは無いものねだりというのはよくわかっているのだけれど。

『わたしたちの国立西洋美術館 奇跡のコレクションの舞台裏』

製作・監督・撮影・録音・編集:大墻敦

録音・照明:折笠慶輔

録音:梶浦竜司

カラーグレーディング:堀井威久麿

音楽:西田幸士郎

演奏:閑喜弦介(クラシックギター) 多久潤一朗(アルトフルート)

音楽録音・リレコーディング:深田晃

技術協力:KIN 大石洋平 宮澤廣行

協力:国立西洋美術館 配給・宣伝:マジックアワー

日本/105分/ドキュメンタリー/DCP/©️大墻敦

2023年7月15日(土)、シアター・イメージフォーラムほか全国順次ロードショー

Yoshio Suzuki

編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。東京都庭園美術館外部評価委員。

■連載「アートというお買い物」とは……

美術ジャーナリスト・鈴木芳雄が”買う”という視点でアートに切り込む連載。話題のオークション、お宝の美術品、気鋭のアーティストインタビューなど、アートの購入を考える人もそうでない人も知っておいて損なしのコンテンツをお届け。