腐敗した都議会、そして地方議会から日本を甦らせる。そう掲げて、地域政党「再生の道」を結党した石丸伸二氏。「議員の任期は8年」「党としての政策は掲げない」という前代未聞の方針の背後にある戦略とは? 2025年6月13日公示の東京都議選を目前に控えた石丸氏と、社会学者・西田亮介氏との対話から、その考えを明らかにする。全10回。新書『日本再生の道』より一部を抜粋して紹介する。【その他の記事はこちら】

「再生の道」は政策ゼロなのか?

西田 「再生の道」本体のお話をおうかがいしていきます。新党ができた当初から、「政策がない」という批判が向けられてきました。そうした意見に、僕は必ずしも同意するものではありません。どう見ていましたか。

石丸 「そう言われるだろうな」と思っていました。想定どおりで「ちょっとかわいいな」という感じです。ちっちゃい子がムキになって「キャーッ!」とやってくる感じ。「ああ、よしよし、よしよし」って。

西田 「『再生の道』には政策がない」と言っている人たちは、石丸さんが新党旗揚げのときに示したスライドを読んでいるのでしょうか。記者会見で質問している記者は、ろくに読んでもいないんじゃないですか。

石丸 横田一(はじめ)さん(黒いサングラスがトレードマークのフリージャーナリスト)とかですよね。

西田 〈地域政党として、広く国民の政治参加を促すとともに、自治体の自主性・自立性を高め、地域の活性化を進める。〉(「再生の道」が掲げる「目的〈Purpose〉」) これって政策であり、主張ですよね。

石丸 はい。

西田 みんな何を見ながら「『再生の道』には政策がない」と言っているのでしょう。

石丸 〈多選の制限のみ(2期8年を上限とする)。〉(「再生の道」が掲げる「綱領 〈Charter〉」) 。この綱領も、政策といえば政策です。多選の制限によって新陳代謝を促し、有為な人材を入れ、そして(2期の議員活動を終えた人材を外部に)輩出していく。

都知事選のときと全然違った作戦を今回採っているのは、明確な理由があります。僕が政策を打ち出すのは簡単なんですよ。それこそ「ブロードリスニング *1」とかね。

*1― 「ブロードリスニング」(broad listening)とは「声を広く聞く」という意味の英語。2024年7月の東京都知事選挙で、AIエンジニアの安野貴博候補が採用AIを活用し、SNS上の民意をすくい取っていった。

(政策を)自分自身でひねり出すことはできるんですけど、それをやったら(「再生の道」所属の議員候補に)「石丸伸二」というキャップをハメることになっちゃうと思うんです。すると僕以上の能力が発揮できなくなる気がする。

それってショボくないですか。せっかくたくさん人が集まっているチームなのに、完全ワンマン体制で、たった1人のワンマン以外は全員手足のように動く。そういう企業はあってもいいかもしれないですけど、政治という言論の場、真髄の場所でそれをやるなんてアホだと思うんです。

「石丸伸二」というキャップを外して、僕ですら(議員候補たちがいる)フィールドからちょっと離れたところにいる。そして「皆さんで侃々諤々(かんかんがくがく)やってください」。こっちのほうが拡張性が高いと思うんです。

僕がやるべきことは、あくまでスペックがいいパソコンを用意する。パーツを集める。 必要なアプリケーションはみんながそれぞれインストールしたり、自分で開発してもらう。そっちのやり方のほうが、使えるパソコンができると思うんです。

西田 各自の自主性を促す。自主性を養ってもらう。

石丸 そういうことです。

※次回に続く

【その他の記事はこちら】

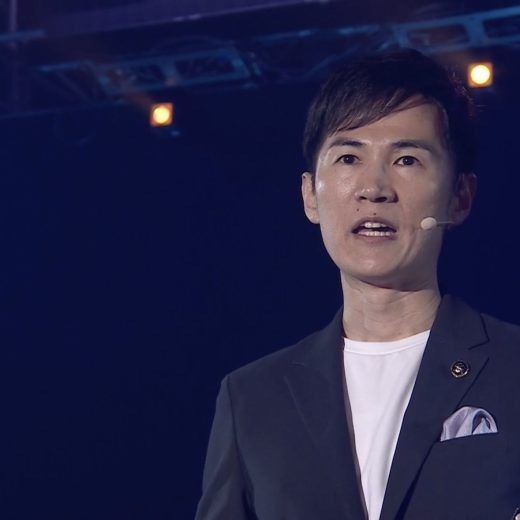

石丸伸二/Shinji Ishimaru

1982年広島県高田郡吉田町(現・安芸高田市)生まれ。京都大学経済学部卒業。三菱東京UFJ銀行(現・三菱UFJ銀行)行員を経て、2020年8月に安芸高田市長選挙で初当選(2024年6月まで市長)。2024年7月、東京都知事選挙に挑戦。SNSとユーチューブ動画を駆使して「石丸旋風」を巻き起こし、165万8363票を獲得して現職・小池百合子知事に次ぐ第2位に食いこむ。2025年1月、地域政党「再生の道」を旗揚げ。来る東京都議会議員選挙(2025年6月13日告示、6月21日投開票)で、全42選挙区に最大60人の擁立を目指す。

西田亮介/Ryosuke Nishida

1983年京都府京都市生まれ。慶應義塾大学総合政策学部総合政策学科卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。同博士課程単位取得退学。博士(政策・メディア)。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科助教(有期・研究奨励Ⅱ)、立命館大学大学院先端総合学術研究科特別招聘准教授、東京工業大学(現・東京科学大学)大学マネジメントセンター准教授、同大学リベラルアーツ研究教育院准教授を経て、2024年4月より日本大学危機管理学部教授。東京科学大学リベラルアーツ研究教育院特任教授も務める。