織田信長は、日本の歴史上において極めて特異な人物だった。だから、信長と出会った多くの人が、その印象をさまざまな形で遺しており、その残滓(ざんし)は、四百年という長い時を経て現代にまで漂ってくる。信長を彼の同時代人がどう見ていたか。時の流れを遡り、断片的に伝えられる「生身の」信長の姿をつなぎ合わせ、信長とは何者だったかを再考する。

第九章 足利義昭

信長が戦国の世に割拠する群雄を圧倒できたのは、何よりも彼のふたつの資質による。構想の大きさと行動の速さだ。

構想は天下静謐。すなわち乱世を終息させ、平和と秩序を回復することであり、そのための天下布武だった。戦国大名は各地で戦を繰り返したが、信長のような大きな構想を持って戦った武将は存在しない。彼らの戦は基本的には領土争いで、構想があったとしても領国を増やすという程度のものだった。

その証拠に、彼らは敵の城を落とし領地を拡大しても、自らの居城から離れなかった。信長は尾張時代から、名古屋城、清洲城、小牧山城と、次々に居城を移転させている。美濃の稲葉山城を落としたのは、小牧山城を築城してからわずか4年後のことだが、この時も躊躇なく稲葉山城に移っている。その視線の先には天下があった。行動に無駄がない。すべてが天下静謐という目的のために遂行されたからだ。しかも、その行動の速度が尋常ではなかった。

続きはこちら

第十章 三好三人衆

信長の人生を俯瞰すると、後半生はある意味で前半生の繰り返しだった。違いはその規模の大小だけとも言える。

後半生の最初が義昭の将軍任官で、状況は信秀の家督を継いだ時とよく似ている。織田家当主とは名ばかりで、周囲を敵に囲まれながら尾張全域の支配を目指し戦い続けたように、後半生も全国の敵を相手に戦い続けなければならなかった。

義昭の擁立も前半生の政治の踏襲だった。尾張時代は、国守斯波氏を少なくとも形式的には尊重している。清洲城を奪取した時も、斯波義銀にその清洲城を譲り、自らは北櫓に退いたくらいだ。権威を政治的に利用するためだが、敵対関係になるまで態度を変えていない。義昭の時もそうだった。

続きはこちら

第十一章 ルイス・フロイス

外国人の書いた日本旅行記は面白い。同時代の日本人ならまず書き残さない些細な事柄まで克明に記録しているからだ。ルイス・フロイスの『日本史』を読むと、戦国の世を旅しているような錯覚に囚われる。

ポルトガルの首都リスボンに生まれたフロイスがイエズス会に入会し、ゴアに渡ったのは1548年16歳の時だった。その21年後、フロイスは京都で信長に謁見することになる。信長が足利義昭を奉じて上洛した翌年のことだ。場所は建設中の二条城。つまり前回述べた、義昭の居城とするため信長がお祭り騒ぎで自ら指揮を執っていた、まさにあの建設現場だ。

信長は濠に架けた橋の上でフロイスを出迎える。せっかちな信長は、屋敷より道端で人に会うのを好んだという。この日も橋の上に座ってフロイスを引見した。信長は粗末な衣服を身につけ、いつでもその場に座れるよう腰に虎の皮を巻いていたとフロイスは記している。

続きはこちら

第十二章 浅井長政

信長と足利義昭の蜜月関係は長く続かなかった。義昭を奉じて上洛した翌年には、早くも仲違いが始まっている。

永禄12年秋のことだ。御所の義昭を訪問した信長が、突如岐阜に帰国してしまう。心配した正親町天皇が、帰国の理由をたずねるために勅使を派遣するという騒ぎにまでなった。信長の返答は不明だが、奈良興福寺の多聞院日記にも「信長十二日ニ上洛、十六日上意トセリアイテ下了ト」という記述がある。12日に上洛した信長が、16日に上意つまり将軍と意見が対立して岐阜に下ったというのだ。

興福寺は義昭が幼少期から将軍になる直前まで過ごした縁の深い寺だ。その興福寺の多聞院英俊が義昭の動向に敏感なのは当然としても、関心の焦点が信長と義昭の関係にあったことがうかがえて興味深い。

続きはこちら

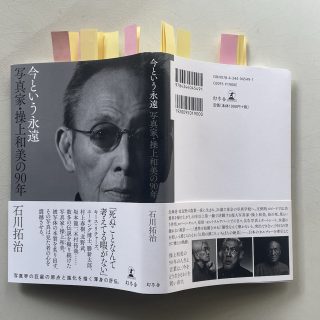

Takuji Ishikawa

文筆家。著書に『奇跡のリンゴ』(幻冬舎文庫)、『あいあい傘』(SDP)など。「物心ついた頃からずっと、信長のことを考えて生きてきた。いつか彼について書きたいと考えてから、二十年が過ぎた。異様なくらい信長に惹かれるその理由が、最近ようやくわかるようになった気がする」