織田信長は、日本の歴史上において極めて特異な人物だった。だから、信長と出会った多くの人が、その印象をさまざまな形で遺しており、その残滓(ざんし)は、四百年という長い時を経て現代にまで漂ってくる。信長を彼の同時代人がどう見ていたか。時の流れを遡り、断片的に伝えられる「生身の」信長の姿をつなぎ合わせ、信長とは何者だったかを再考する。

信長のコトバ:「江州一篇に討ち果たし、御迎えを進上すべし」

信長が戦国の世に割拠する群雄を圧倒できたのは、何よりも彼のふたつの資質による。構想の大きさと行動の速さだ。

構想は天下静謐。すなわち乱世を終息させ、平和と秩序を回復することであり、そのための天下布武だった。戦国大名は各地で戦を繰り返したが、信長のような大きな構想を持って戦った武将は存在しない。彼らの戦は基本的には領土争いで、構想があったとしても領国を増やすという程度のものだった。

その証拠に、彼らは敵の城を落とし領地を拡大しても、自らの居城から離れなかった。信長は尾張時代から、名古屋城、清洲城、小牧山城と、次々に居城を移転させている。美濃の稲葉山城を落としたのは、小牧山城を築城してからわずか4年後のことだが、この時も躊躇なく稲葉山城に移っている。その視線の先には天下があった。行動に無駄がない。すべてが天下静謐という目的のために遂行されたからだ。しかも、その行動の速度が尋常ではなかった。

信長が稲葉山城を落とす2年前、都では三好義継の手勢が将軍御所に乱入し、足利義輝を弑逆(しぎゃく)、その弟の覚慶を興福寺に軟禁するという大事件が起きる。覚慶は側近の細川藤孝らに助けられて逃亡、諸国を転々としながら将軍位に就くべく還俗して足利義昭と名を変え、関東管領上杉輝虎(謙信)など諸大名に上洛を促すが、誰も応える者のないまま時を過ごす。この窮地を救ったのが信長だった。

信長が越前の朝倉義景に身を寄せていた義昭を美濃に招いたのは、美濃を征服した翌年、永禄11年7月25日のこと。信長は義昭に上洛を約束すると、8月7日には自ら近江に出立、使者を立てて、六角義賢の説得を計る。義昭上洛の途上にあった最大勢力が、南近江を領する義賢だったからだ。7日間説得を続けたが義賢が拒絶すると、信長は近江征伐を決意。翌9月7日には尾張、美濃、伊勢、三河の四ヵ国から集めた4万5千人とも6万人ともいわれる大軍を率いて美濃を進発する。この時の義昭への別れの挨拶が、『信長公記』に記されている。

「江州一篇に討ち果たし、御迎えを進上すべし」※

その言葉どおり、1週間で義賢の籠る観音寺城を落として近江を平定。それから1ヵ月で山城、大和、河内、摂津、和泉の畿内各所で敵を掃討する。義昭が内裏に参内し、征夷大将軍に任じられたのは10月22日、信長が稲葉山城を発ってひと月半、義昭に上洛を約した日から数えても三月も経っていなかった。

3年の不安な流浪生活を送った義昭にとって、この三月は瞬く間だったはずだ。義昭は信長に手厚く守られ、一度の危機にも遅滞にも遭わず易々と上洛を果たす。それは偏に信長の常識外れの決断と行動の速さと、的確さによるもので、当時の他のどの武将にも為し得ることではなかったのだが、世間知らずの義昭はそこを見誤った。このことが義昭の命運を分けるのだが、それはまだ少し先の話だ。

将軍位に就いた義昭は3歳年上でしかない35歳の信長を父と呼び、副将軍または室町幕府最高職の管領に任じる意向を伝えるが、信長は辞退する。

この時の信長は、足利幕府を再興することで天下静謐を実現しようとした。戦は続くが、上洛の宿願は果たした。余韻に浸ってもよさそうなものだが、信長には無駄な感傷だった。当面の目的を果たせば、もはや都に用はない。なければ帰るだけだ。将軍叙任2日後の24日に義昭に帰国の挨拶を済ませると、26日に都を発ち28日には稲葉山城に帰城していた。信長の行動はいつも決然として速かった。

※『信長公記』(新人物往来社/太田牛一著、桑田忠親校注)84ページより引用。訳:近江を一気に制圧し、迎えにあがります

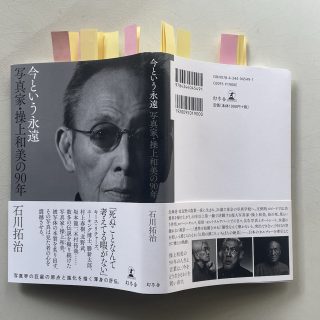

Takuji Ishikawa

文筆家。著書に『奇跡のリンゴ』(幻冬舎文庫)、『あいあい傘』(SDP)など。「物心ついた頃からずっと、信長のことを考えて生きてきた。いつか彼について書きたいと考えてから、二十年が過ぎた。異様なくらい信長に惹かれるその理由が、最近ようやくわかるようになった気がする」