織田信長は、日本の歴史上において極めて特異な人物だった。だから、信長と出会った多くの人が、その印象をさまざまな形で遺しており、その残滓(ざんし)は、四百年という長い時を経て現代にまで漂ってくる。信長を彼の同時代人がどう見ていたか。時の流れを遡り、断片的に伝えられる「生身の」信長の姿をつなぎ合わせ、信長とは何者だったかを再考する。

信長のコトバ:「虚説たるべし」

信長と足利義昭の蜜月関係は長く続かなかった。義昭を奉じて上洛した翌年には、早くも仲違いが始まっている。

永禄12年秋のことだ。御所の義昭を訪問した信長が、突如岐阜に帰国してしまう。心配した正親町天皇が、帰国の理由をたずねるために勅使を派遣するという騒ぎにまでなった。信長の返答は不明だが、奈良興福寺の多聞院日記にも「信長十二日ニ上洛、十六日上意トセリアイテ下了ト」という記述がある。12日に上洛した信長が、16日に上意つまり将軍と意見が対立して岐阜に下ったというのだ。

興福寺は義昭が幼少期から将軍になる直前まで過ごした縁の深い寺だ。その興福寺の多聞院英俊が義昭の動向に敏感なのは当然としても、関心の焦点が信長と義昭の関係にあったことがうかがえて興味深い。

義昭の将軍任官でもたらされた都の平和の後ろ盾が、信長の軍事力であることは世間の誰もが知っている。ふたりの関係が良好なら、この平和は長く続くかもしれない。けれど、それがもし壊れたらどうなるか。信長が手足のように動かす数万の軍勢は、そのまま大規模な戦乱の火種になりかねなかった。英俊に限らず、この時期の畿内の人々が、薄氷を踏む思いでふたりの関係を見守っていたことは疑いない。その危惧が現実化し始めたのがこの時だった。

翌年4月、信長は3万の軍勢を率いて越前へ向かう。手筒山城、金ヶ崎城と朝倉氏の支城を落とし、越前国に乱入しようとした矢先、北近江の浅井長政が寝返ったとの注進が届く。

「虚説たるべし」※

そう言って、信長は最初報告を信じようとしなかった。

信長の理屈はこうだ。長政には妹のお市を嫁がせてある。長政は義弟であり歴然たる縁者だ。しかも、北近江全体の支配を任せている。彼には何の不足もないはずだ。だから自分を裏切るはずがない……。

尾張時代、兄弟や親族とさんざん戦ってきた信長の言葉とも思えない。北近江の支配を任せているといっても、信長が与えた土地ではない。長政が父祖から受け継ぎ、また自らが戦で勝ち取った領土なのだ。長政の忠誠を信じる根拠としては、あまりに脆弱だ。まして調略で敵の武将を何人も寝返らせてきた信長が、なぜそんなに固く長政を信じたか。けれど、信長にはそういうところがある。その生涯で幾度かの手痛い反逆にあっているが、いつも最初は裏切りを信じようとしなかった。

信長が攻めた朝倉家と浅井家は親密な関係で、その義理から長政は謀反したのだと昔からいわれてきたが、それだけではないはずだ。信長打倒の見こみがあればこそ長政は裏切った。浅井勢だけで可能なことではもちろんない。信長の反対勢力が糾合されようとしていた。その中心にいたのが義昭だった。彼らにとって、信長の越前侵攻は千載一遇の好機だ。背後の長政が反旗を翻せば、信長軍は退路を断たれて窮地に陥るだろう。

戦略としては見事だが、予測不可能ではない。義昭や長政の心の裡を考えれば、少なくともその可能性くらいは想定しておくべきだ。しかし、信長にはその想像すらした形跡がない。味方を疑わないというより、彼は他人の情緒を理解するのが苦手だったのではないか。

長政の離反が事実だという報告が次々に入ると、信長の行動は迅速だった。朝倉の追撃を防ぐ殿軍を金ヶ崎城に置き、信長自身は少数の馬廻まわりとともに疾風のごとく都に駆け戻る。逃げたのではない。信長には一刻も早く都に戻って、やり遂げねばならないことがあった。

※『信長公記』(新人物往来社/太田牛一著、桑田忠親校注)103ページより引用

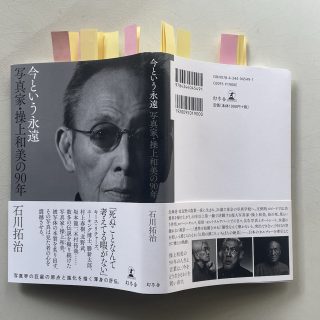

Takuji Ishikawa

文筆家。著書に『奇跡のリンゴ』(幻冬舎文庫)、『あいあい傘』(SDP)など。「物心ついた頃からずっと、信長のことを考えて生きてきた。いつか彼について書きたいと考えてから、二十年が過ぎた。異様なくらい信長に惹かれるその理由が、最近ようやくわかるようになった気がする」