昨年2024年、閉幕ギリギリのタイミングでヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展を見にいく機会を得た。ビエンナーレは4月20日から11月24日まで開催された。メイン会場2カ所と街中に点在する場所で展示される。僕個人でいうと、大学の授業が通年であったり、夏休み頃は日本同様イタリアも猛暑だし、一向に落ち着かない円安と物価高でちょっと諦めかけていたのだが、クローズの3日前に滑り込んだ。

身近なモノだからこそ感じる警告と気づき

今回、展示を見渡したところ、特に印象に残ったのはそれぞれのパヴィリオンで、先住民族や少数民族によるアートが目立ったことだ。ジェンダー平等、人種問題に続くというわけでもないと思うが近年特に力が入っている感がある。結果的にいわゆる素朴派的な作品が多く展示されている。

ところで、この回でヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展は記念すべき第60回を迎えた。ビエンナーレで60回ということは120年の伝統。戦争やコロナで中止や延期となったこともあったので年数としてはそれ以上となるので、始まりは19世紀だ。

日本の初参加は1897年で、折しも19世紀末はパリなどの万博ブームもあり、アートの万博のような意味合いでのエントリーだったのかもしれない。その後、日本館も1956年に建設された。設計はル・コルビュジエの弟子、吉阪隆正。現在もその建物が使われている。一部展示の話だが、そのように各国が固定のパヴィリオンを持ち、金メダルならぬ金獅子賞獲得を目指して競うので「アートのオリンピック」の異名もある。

日本館の展示は、国際交流基金が主催して行われるが、今回、アーティストとして選出されたのは毛利悠子。キュレーターは毛利の依頼により、韓国出身でマンチェスター大学ウィットワース美術館ディレクターでもあるイ・スッキョンが務めた。彼女はテート・モダン インターナショナル・アート部門の元シニアキュレーター。外国人の日本館キュレーターは初めて。

展覧会のタイトルは「Compose」。この単語は、comは「共に」、poseは「置く」が語源となっている。コロナ禍を経た世の中は戦争や政策論争、宗教問題から分断が進んだように見える。そんな世界の状況から、「共に」「置く」こと、「共に」「置かれる」こと、その重さを考える。もちろん、毛利の作品は音楽とは切り離せないことから、compose=作曲も示唆している。

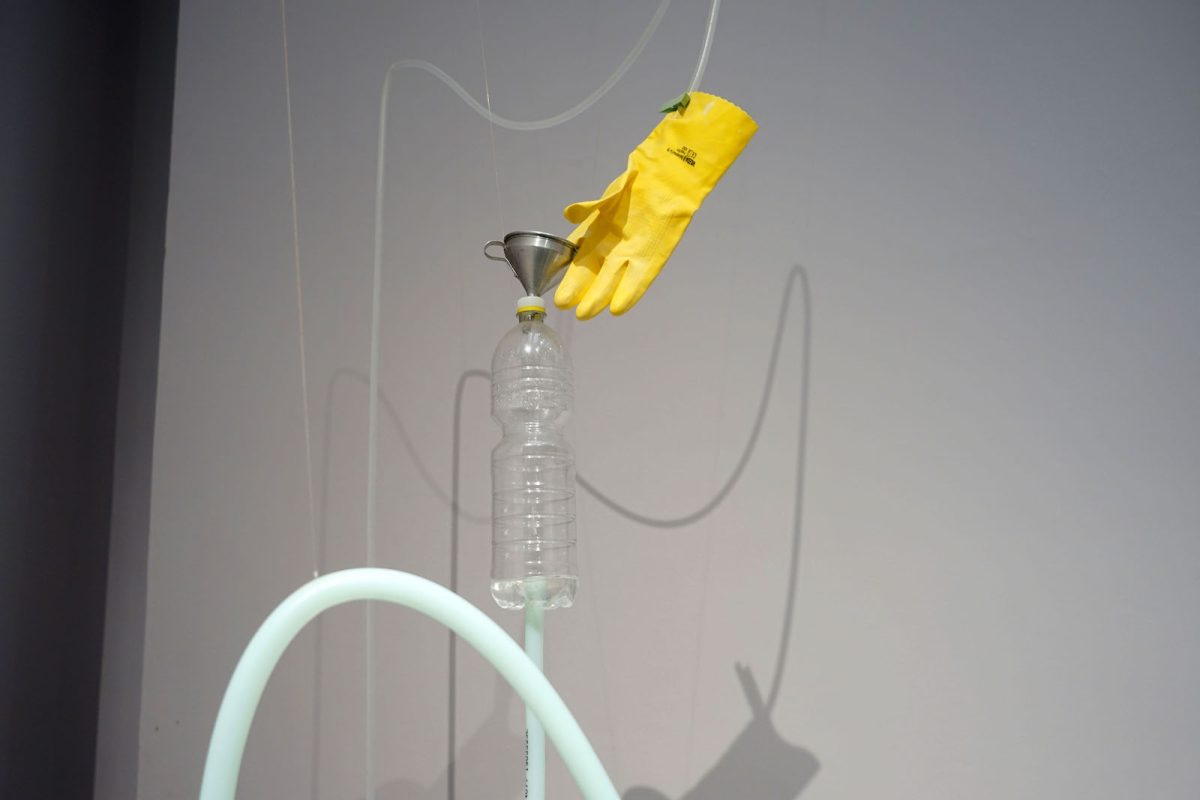

毛利悠子「Compose」 第60回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展 日本館 展示風景(会期終了)

水の都ということからここでの展示として、毛利は水に関するインスタレーションを2つ用意した。一つは《モレモレ》。これは東京の地下鉄の水漏れを駅員らが、ビニールシートやバケツ、ペットボトルなどその場にあるもので応急処理、悪戦苦闘している様子を観察し、写真撮影により採集したところから始まっている。地下鉄利用者を守るためのやむにやまれぬ処置ではあるが、既製品をさまざまに繋いで使うなどの様子から、毛利はそこにレディメイド(既製品)やブリコラージュ(器用仕事)の精神を見たのであろう。

そのフィールドワークから発展し、自分でもホームセンターやスーパーマーケットで用立てた道具や家庭用品を使い、水の流れを誘導する装置を作り、そこに作為的に水を流す。水は動力源でもあるので、装置はさまざまな作用や動きをするオブジェとしてそこにある。美術の用語で言えばキネティックアートだが、伝統的な分類で言えば彫刻ということになるのだろう。

毛利はビエンナーレの始まる数ヶ月前に現地入りし、ヴェネチアやその周辺の街のスーパーやホームセンター、フリーマーケット、中古家具屋や家具修理工場で今回の材料を集めたそうだ。材料の中には現地スタッフが家から持ち込んだものもあるらしい。

毛利の作品を[サーキット:回路]という概念で捉えるのが理解しやすいと語っているのは、十和田市現代美術館での展覧会「毛利悠子 ただし抵抗はあるものとする」(2018年10月27日〜2019年3月24日)のキュレーターを務めた金澤韻。そのカタログにこう書いている。

「都市の下部構造として隠されることの多い水の流れを可視化し、その流れを空間にドローイングするように作品化する点で、“サーキット”のヴァリエーションということもできるだろう。」

もう一つの作品は《Decomposition》。展覧会会場はいくつもの電球が明滅し、不協和音が流れ、甘い香りが漂っている。それらはこの作品が関係している。光や音を発するために流される電流の、その導線の途中に果物が導体として使われている。水は関係しているが《モレモレ》のように流れるようなものでなく、微量の水分の変化が及ぼす影響を利用する。

「Compose」 《Decomposition: Compose》部分 2024年 第60回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展 日本館 展示風景(会期終了)

金属ほどではないにしても、果物も水分を含んでいるので電気を通すのだ。電気を通すのだけれど、その水分量や糖分、乾燥具合により、さまざまの導通具合になるし、それは時間と共に、乾燥したり、あるいは腐敗したりして変化していく。瑞々しく新鮮だったときはよく電気を通し、灯りは明るく、音は高くなっていたものが、暗く、低くなっていく。つまり、果物は可変する抵抗器としてそこにある。

電子部品の「抵抗」と言われて、すぐにその形状が思い浮かぶだろうか。ラジオなど電子工作をやったことのある人なら、ご存知かもしれない。プリント基盤にセットする両端が細い針金で真ん中は膨らんでいて、表面にカラーのストライプが引かれている小さな部品である。そのカラーのストライプはそれぞれの抵抗値(何オームという単位)を表しているのだが、毛利はその色と果物の色を重ねてイメージしたのが、この作品を思いつく発端だったようだ。

それと、基本、現場でインスタレーション作品を組み上げる毛利だが、コロナ禍では必ずしも制作や展示の現場に辿り着けず、でも作品を制作するにはどうしたらいいかを考えた一つの答えだったそうだ。果物なら世界中どこでもそれなりの価格で手に入る。それを使うことで不確定要素を導入したインスタレーションというわけだ。

展示に使われた果物は使用後、堆肥容器に廃棄され、日本館もあるジャルディーニ地区の植物の肥料になるのだという。

ヴェネチアと会期が重なったアーティゾン美術館での展覧会「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子—ピュシスについて」(2024年11月2日〜2025年2月9日)でも、この作品は展示されているので見ることが可能だ。そのカタログの中で担当キュレーターの内海潤也は《Decomposition》というタイトルを受けてこう書いている。

「果物は腐りながら、甘美で時に不快な匂いを発しつつ音に変化を生じさせる。時とともに変化させる自然の動静を多角的に表出する本作は、compose=構成する/作曲するというベクトルから脱する『変奏のアレンジメント』である。」

《モレモレ》の元となった東京の地下鉄の水漏れはそもそも地殻変動や地震などが原因らしい。一見、その場しのぎで場当たり的で、なんだか滑稽に見えたりもするのだが、その根本は恐ろしい災害につながっているかもしれない。地下鉄の構内の遺物として、見たくないものを見ないようにしない、この毛利の作品は警告や気づきを与えてくれているのかもしれないのだ。毎年、世界のどこかで、異常気象や地震などの天災で多くの人命が奪われていることへの関心を高めているとも取れる。

《Decomposition》は店先で売られた果物も少しずつ乾燥し水分は減り、ものによっては腐っていく。既に樹木から切り離されたところで死んでいるとも言えるが、もっと目にみえる形で果物も死んでいく。ただ朽ちていくのではなく、ここでは光や音の変化で演出されながら。これは果物に託したメメントモリ(死を思え)なのかもしれない。

どちらもそんな暗い結末に行き着く展示なのかと思われるかもしれないが、現代美術はただ美しい、巧みだというだけでなく、その奥行きには何かしら翳りが伴うものである。一見、あっけらかんとしていたり、身近な果物を見ながらもそこに辿り着くのだ。

※この記事は「anonymous art project」の助成により制作された

Yoshio Suzuki

編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。