AND MORE

2025.07.17

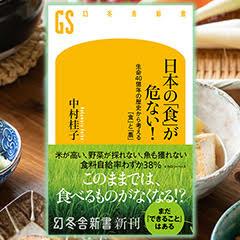

スーパーからお米が消えた日。私たちに問われる、食べものを無駄にしない暮らし方

米の値上がり、野菜・果物の不作、水揚げ量の低下……。歴史的な食糧危機から抜け出すため、私たちが今取り組むべきこととは。生命誌研究の第一人者である中村桂子さんが、40億年の生命誌の観点から「食」と「農」の未来について語る。『日本の「食」が危ない!』の一部を抜粋してお届けします。

お米がありません

「1993年米騒動」がありましたね。この年はなかなか梅雨明け宣言がなく、長雨と冷夏でお米が不作になり、小売店の店頭からお米が消えるという現象が起きました。次の年は例年より暑くお米の作柄が回復したので、騒ぎは一年で収まりましたが、お米がないということがどれだけ皆を不安にさせるかを知る貴重な体験でした。「東北の米農家の人が自家用のお米を買っているらしい」などという噂も聞こえてきて不安は増したものです。

この時アメリカ、タイ、中国からお米を輸入したことも記憶に新しいところです。お米は一粒だって輸入してはいけないというのが日本のアイデンティティを支えているようなところがあり、外からの輸入にはさまざまな反応がありました。インディカ米はパエリアやピラフなどにするとおいしいので我が家では活用しましたが、インディカ米などお米ではないと嫌う方も少なくありませんでした。食べものは習慣が大事ですから、好き嫌いが良し悪しになってしまうのですね。

この時の冷夏は1991年のフィリピン・ピナトゥボ山の噴火が原因とされますので翌年には解決し、お米騒動などすっかり忘れて暮らしていましたが、30年ほど経った2024年、また店頭からお米が消え、少し戻ってきたら今度は値段が上がっていました。

気候変動はこれからも続き、ますます手に負えない状況になっていきそうです。あってあたりまえと思っているお米は自然の恵みなのであって、思い通りにできるものではないのですよと、言われているのではないでしょうか。お米からの警告です。

誰にとっても大事なもの

生きていくために必要なものはたくさんあります。大切な友人はなくてはならないものですし、音楽のない生活なんて考えられないという方もいるでしょう。その中ですべての人に共通する大切なものとしてあげられるのが食べものです。趣味は違っても食べない人はいませんから。そこでさまざまな問題点を考える切り口として「食べること」に注目します。

WHO(世界保健機関)は世界中の人の健康を考えて「食」の提案をしており、近年話題になったのはイギリスの『ランセット(The Lancet)』という医学雑誌に2019年に掲載された「これからの食はどうあったらよいか」という論文です。世界16ヶ国、37人の専門家からなるEATランセット委員会が2年間かけて出した結論ですから、各国の政府も注目しています。そこにはこう書かれています。

「人間の健康と地球生態系の持続の両方を考える時、それをよい状態にする鍵は食べものにある。ただ残念なことに、今は食べものが人間と地球の両方をおびやかしている」まさに今大事なことです。

具体的な提案として、私たちの食べ方と農業のあり方があげられています。農業は後で取り上げるとして、まず食べ方に注目しますと、大きく分けて2つのことを言っています。

1. 食事パターンを考えること。植物由来の食べものの構成量を増やし、動物由来のタンパク質や糖分を減らす。

2. 食品ロスを今の半分にする。

とくに目新しくはありません。専門家が長い時間をかけて考えたこともすでにわかっていることばかりです。でもなかなかできないので改めて警告が出る。日常とはそういうものですね。実は1については、具体的に赤身の肉はどのくらい食べてよいか、牛乳はどうかなど国によっても問題点がさまざまで、しかも研究者によって意見が異なるなど議論が続いている状況だとあります。和食は本来、植物由来のタンパク質を活かしていますから、そこに注目する意見も出ています。

ここからわかることは、これぞ決定版という考え方はないということではないでしょうか。環境負荷を減らす観点からも健康の観点からも、動物性タンパク質から植物性タンパク質への流れをつくっていくことにはなるでしょう。先日「大豆ミート」でハンバーグをつくってみましたが、合挽き肉を使った時と近いものができました。日本の家庭料理はお豆腐とワカメのお味噌汁、納豆などそもそも植物を活かしていますので、難しく考えずにできるような気がします。

2の食品ロスについては、個人としても社会としても考えることがたくさんありますね。半分という値を絶対と捉えず、とにかく“食べものをムダにしない”という意識を持つことです。

食品ロスという言葉の内容はさまざまです。一番気になるのは賞味期限が切れたというだけで、充分食べられる食べものを捨てるという、とんでもない行為が何も考えずに行われていることでしょう。ここでは食べものは商品として見られています。代金を払って買ってきたのだから私の自由、この値段なら捨ててもいいかという気持で気軽に捨てるのです。

食べものを、海や畑で育ってここまで来てくれた生きものたちだと思ったらどうでしょう。魚や野菜が卵やタネから育っていく過程を思い、それを育てている人の心を考えたら、ニンジンのしっぽもおろそかにはできないという気持になるでしょう。狩猟採集時代のように自分で食べものをとってくるわけではありませんが、ラップに包まれたお魚も生きものとして捉えると、いい加減に扱わなくなるはずです。

私たちの考え方次第で「大事な食べもの」をムダにしない暮らし方はできますし、それが食べものを大量廃棄するとんでもない社会を変える基本なのです。生きものとして考える時の秘訣は「ちょっと気にする」「ちょっと手間をかける」です。人まかせ、さらには機械まかせにする便利な社会をつくってきましたが、それはムダをたくさん生みます。生きものとして生きる社会は「ちょっと不便」で「ちょっと面倒」がキーワードです。

PICK UP

-

LIFESTYLE

PR2025.12.24

まるで“空飛ぶラグジュアリーホテル”。ボンバルディア、世界最速のプライベートジェットとは -

LIFESTYLE

PR2025.12.24

【アイヴァン×ゲーテラウンジ】限定イベント「鼈甲夜会」で知った、鼈甲眼鏡の神髄とは -

LIFESTYLE

PR2025.12.24

エグゼクティブに、フォルクスワーゲンのファーストクラス「パサート」という最適解。365日、仕事に、遊びに -

PERSON

PR2025.12.24

全国で金賞受賞歴1位。250年の老舗酒蔵、土佐鶴酒造の日本酒とは -

LIFESTYLE

PR2025.12.25

武田真治、BYDに驚愕! 軽・オフィス・サウナ…EVカー最新事情 -

PERSON

PR2025.12.25

【アイヴァン】養老孟司「世界の本当の面白さは“片付かないところ”」 -

GOURMET

PR2025.12.29

クリュッグ「KRUG×MUSIC」がマックス・リヒターと奏でる、味覚と音楽の新たな対話 -

LIFESTYLE

PR2026.1.9

絶景と美食を満喫できる、“海最前列”の1日2組限定オーベルジュ「UMITO KAMAKURA KOSHIGOE」【ラウンジ会員限定プレゼント】 -

LIFESTYLE

PR2026.1.16

松田翔太「発進から力強くてレスもいい」。軽量&高性能PHEV「マクラーレン アルトゥーラ」に惹かれる理由 -

LIFESTYLE

PR2026.1.19

北海道・ニセコのバックカントリー拠点「ARC’TERYX NISEKO HUT」を体験。そこで触れた真の豊かさとは

MAGAZINE 最新号

2026年2月号

その一滴が人生を豊かにする 弩級のSAKE

仕事に遊びに一切妥協できない男たちが、人生を謳歌するためのライフスタイル誌『ゲーテ2月号』が2025年12月24日に発売となる。特集は、その一滴が人生を豊かにする弩級のSAKE。表紙は俳優のパク・ソジュン!

最新号を購入する

電子版も発売中!

GOETHE LOUNGE ゲーテラウンジ

忙しい日々の中で、心を満たす特別な体験を。GOETHE LOUNGEは、上質な時間を求めるあなたのための登録無料の会員制サービス。限定イベント、優待特典、そして選りすぐりの情報を通じて、GOETHEだからこそできる特別なひとときをお届けします。