地域密着型の少年団の指導者には、“パパコーチ”が少なくない。そんなパパコーチが抱えるさまざまな悩みに、指導歴30年、数多くの結果を残してきたFC町田ゼルビアのアカデミーダイレクター・菅澤大我氏が多角的にアドバイスする。#第1回 連載記事はコチラ

子供が笑いながらボールに触れる。それが最高の指導

――まず、小学生年代の指導において菅澤さんが最も大切にしていることについて教えてください

菅澤 子供たちに「サッカーを好きになってもらうこと」。これに尽きます。個人としての上達にしても、チームとして強くなるにしても、それは、子供たちがサッカーを好きで、続けているからこそ実現できるもの。指導者の関わり方によって、子供たちがサッカーを嫌いになり、辞めてしまったら、元も子もありませんから。

とくに小学生年代では、この“好きになる”ことが最も大切だと思います。僕が理想とするのは、ほどよい緊張感がある中でも子供たちがゲラゲラと笑いながら取り組めるようなトレーニング。楽しく練習しながら、サッカーのおもしろさを知ると同時に、いつのまにか巧くなっている。それが、一番じゃないでしょうか。

――子供たちが楽しめる練習にするために、どんなことを心がけていらっしゃいますか?

菅澤 まずは、単調にならないことですね。ひたすらドリブルをする、単純なパスを繰り返す、ゴール前にずらりと並んで順番にシュートを打つ。こうした練習を否定するわけではありませんが、”ボールと自分だけ“という関係の繰り返しでは、子供は飽きてしまいます。

それよりも、敵と味方を置いて、どこにどうボールを運ぶべきか頭をフル回転させる練習の方が、刺激的で、楽しいと思う。いわば、対人形式の練習です。サッカーの基本は、「止める・運ぶ・蹴る」だと言われますが、それだって、1対1でなく、3対1、4対1でも十分身につきます。むしろ、複数人で行った方が、頭も鍛えられて一石二鳥だと思います。そもそも敵がまったく寄せてこず、どこまでもひとりでドリブルできるシーンなんて、試合ではありえませんから。

1974年東京都生まれ。1996年、選手として所属した読売クラブ(現・東京V)育成部門コーチとなり、元日本代表の森本貴幸氏や小林祐希氏ら、数々の逸材を発掘。その後、名古屋グランパスや京都サンガF.C.。ジェフユナイテッド市原・千葉ではTOPチームとアカデミーを指導。ロアッソ熊本などで育成年代のコーチや監督を歴任し、2021年からFC町田ゼルビアのアカデミーダイレクターを務めている。

――2対2、3対3など、オフェンスとディフェンスが同数でのボール回しでも良いのでしょうか?

菅澤 僕は、同数という設定はほとんどしません。子供が好きなのは、ディフェンスよりオフェンス。だから、オフェンス4でディフェンス1とか、オフェンス5でディフェンス2のように、オフェンス有利のボール回しなどをしています。

オフェンスの選手は、ボールを失ったらディフェンスに回らないといけません。つまり、攻撃を楽しみたければ、ボールを失ってはダメだということ。そうなると、子供たちは、ボールを失わないように、どう相手の逆をとり、うまくパスを回すか、一生懸命工夫します。また、自分が選択したプレーが本当にベストだったか、考える機会にもなるんですよ。

――指導中、「これはしない」と決めていることはありますか?

菅澤 練習を止めすぎることですね。ゲーム形式の練習で、「ドリブルよりパスを選択すべきだった」とか「相手がこう来たんだから、こちらの方向に動くべきだった」などと、目につくプレーがある度にストップをかける指導者もいますが、あれはやめた方がいいと思います。子供が一番楽しいのは、試合やゲーム形式をしている時。それなのに、指導者がことあるごとにプレーを止め、ああでもないこうでもないと口を出しては、子供たちは楽しめません。というか、おそらく心の中で、「またかよ…ウザイな」と思っていますよ。練習を中断しなくても、「そっちに行っちゃったか~」のように明るく指摘するだけで、子供たちは、「別の選択をした方が良かったのかも」と気づくと思うし、どうすれば良かったか、自分なりに考えます。

そもそも練習を止めるのは、フィジカル面においてもマイナス。試合で良いパフォーマンスをするためには、フィジカルを鍛えることも大切です。息が少し上がる程度の中強度の運動が必要なのに、いちいち止めていたら、心拍数は上がりません。練習時間は限られているのですから、必要な運動量を確保することも考えるべきだと思います。

――楽しい練習であるために、声がけで意識されている点はありますか?

菅澤 僕が指導中、一番発する言葉は「ナイス」。例えば「狭いスペースにパスを通す」のように、毎回練習のテーマは設定しますが、練習開始時に、子供たちを集めて、長々と言葉にして説明するようなことはしません。子供にとって、説明されている時間は楽しくないし、それよりも早くボールを蹴りたいと思うからです。

だから、対人形式の練習の中で、そうしたプレーが出た時に、「ナイス、ナイス~!」と声をかけるんです。そうすると、子供は、「今の動きがOKなんだ」と理解できるし、褒められれば気分よくプレーできますから。そんな風に、僕の練習は、説明の時間がほぼないので、いつの間にか始まっていつの間にか終わっているんですよ(笑)。

――檄を飛ばすことはないのでしょうか?

菅澤 「檄を飛ばす」のも悪くないとは思いますが、四六時中檄を飛ばし続けていても、子供の心には響きません。「また、コーチがギャアギャア言っているな」程度にしか、受け取られないと思いますし、毎回それをやられていては、サッカーが嫌いになってしまう。

基本は、ポジティブな言葉掛けで子供たちのモチベーションをあげ、本当に必要な時だけ檄を飛ばす。子供に何かを伝え、理解してもらうには、そのバランスが大切だと思います。

※第2回に続く

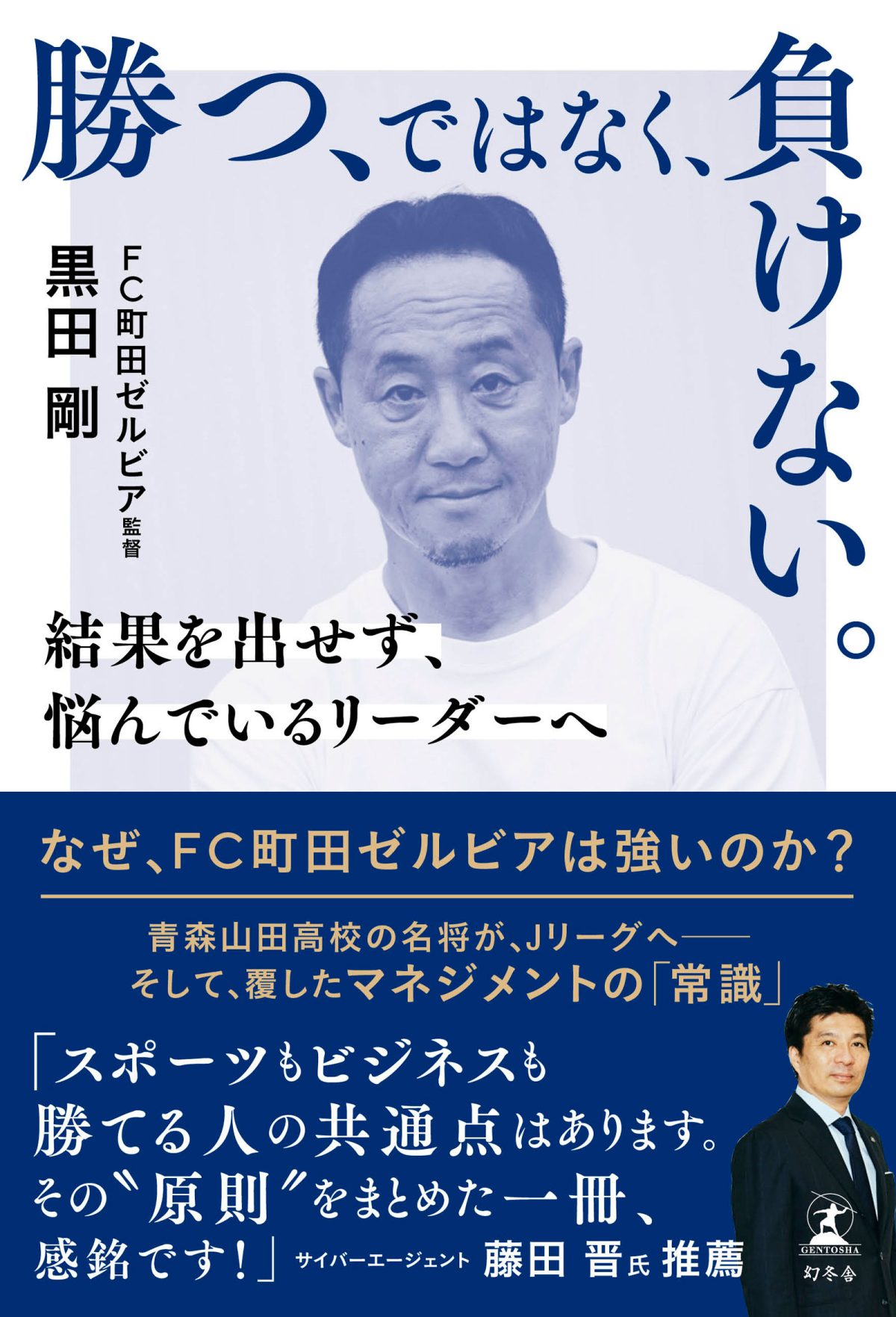

結果を出すためのリーダー論が詰まった一冊

FC町田ゼルビア大躍進の裏には、アマでもプロでも通用する、黒田流マネジメントの原理原則があった。組織・リーダー・言語化など、4つの講義を収録。結果を出せず悩んでいるリーダー必読。黒田剛著 ¥1,540/幻冬舎

▶︎▶︎▶︎購入はこちら