大学生で孫正義にビジネスの才能を認められ、13年連続で業界シェア1位を誇るパソコン管理サービス「Optimal Biz」を世に送り出したOPTiM(オプティム)の創業者・菅谷俊二。そんな菅谷が語ったDX事業に求められるもの、そしてDXを成功させる3つのステップとは−−。【第1回/第2回】

産業のDXに求められるのは“NARIKIRI”

ビデオ通話を活用したオンライン診療による医療のDX、スマホで地形の高精度な3次元データを測量できるようにする建設・土木のDX、そしてAIやドローンを活用することで田植えから農薬散布、流通管理までをIoTで進められる農業のDX。

そのすべてをITで実現してきたイノベーション企業、オプティムの創業者である菅谷俊二は、“世界の人々に大きく良い影響を与える普遍的なテクノロジー・サービス・ビジネスモデルを創り出す”を目標に、これまでさまざまな企業や生産者と連携しながら事業を拡大してきた。

そんなあらゆる業界のDXに貢献してきた菅谷だが、オプティムとしてDX事業を始めたきっかけには、現場で働く人や産業に携わる人々から聞いた声があったという。

1976年兵庫県生まれ。佐賀大学在学中に、第1回ビジネスジャパンオープンで「孫正義賞(特別賞)」を獲得。2000年6月、「ネットを空気に変える」を企業理念に、現在のOPTiM(オプティム)を創業。2014年に東証マザーズに上場し、2015年には東証一部への上場を果たした。著書に『ぼくらの地球規模イノベーション戦略』(ダイヤモンド社)。

「私も大学の農学部で研究をしていた時、農業を人力で進めることの大変さを経験していたので、農業にはITを活用できる領域がたくさんあると感じていました。そこで、実際にオプティムで田んぼを借りて、生産者に“なりきって”農場経営をしてみることにしたんです。

すると、農家の方々が感じている大変さは、自分が考えていたところとは違うところにあったり。逆に、他の産業を見てきている我々だからこそ、課題に対する解決策を提案できたり。生産者になって作業をすることで、農業の問題点が多く見えてきたんです」

DX事業に求められるものは、ただテクノロジーを提供するのではなく、現場にいるユーザーの声に応えること。そして、ITに携わる企業だからこそできる解決策を提案していくこと。そう考える菅谷は、エンジニアとしての視点だけでなく、より広い視野を大切にしているのだと語る。

「すべての産業のDXは、問題点や疑問点の発見から始まるんです。なので、生産者や消費者が何を求めているかを理解することが大切。よく『お客様の気持ちになって考えろ』って言いますが、それでは足りなくて。お客様そのものにならないと。オプティムでは、それを“NARIKIRI(なりきり)”って呼んでいます。

お客様の気持ちを考えるだけでなく、実際にお客様になりきって、お客様の視点から見えるものを想像する。お客様が問題点と感じていることが、実は問題の本質ではないこともあるので、その周囲の状況をまずは理解する。そうやって産業全体を見通した時に、問題の解決策がわかってくるんです」

見える化、わかる化、できる化

そんなDX事業を日本で急成長させている菅谷に、DXを効率的に進めるコツを聞いてみた。

「企業や産業のDXは、見える化、わかる化、できる化の3つのステップで完成すると考えています。まずは、“見える化”。これは現場の状況がどうなっているかをデジタルで可視化していく作業です。

例えば、農業のDXでは田んぼにカメラを置いてみたり、ドローンを飛ばして見回りをしてみたりして、田んぼの状況を映像で把握できるようにする。そうすることで、農家の方が普段から気を使っている、作物の病気や害虫などを簡単に見つけることができるようになるんです」

スマホやタブレットから田んぼの状態が確認できるようになれば、家にいながら田んぼの隅々まで管理することが可能。農作物の病気や害虫を見つけやすくなり、被害を最小限に抑えることができる。それが菅谷の言う“見える化”だ。

「そうやって見える化ができるようになると、今度は“できる化”が求められてきます。カメラやドローンが撮影した写真や動画をすべて目で確認するのは、生産者にとって時間がかかる大変な作業です。

でも、AIが自動的にデータを解析して、瞬時に病気や害虫の被害を受けている場所がわかれば、生産者の方はそこに行って農薬を撒くだけいい。これが、2つ目の“わかる化”の段階です」

“見える化”で可視化された情報をより細かく分析することで、生産者が抱える問題の本質を明らかにしていく。企業や産業の課題がどこにあるのかを特定する“わかる化”の過程は、DXのプロセスにおいて重要な役割を果たしているのだとか。

「すると今度は、生産者が農薬を撒きに行かなくても済む方法ないかって話になってきます。ならば、ドローンに農薬をピンポイントで散布できる機能をつければいいのではないか。そうやって“できる化”が完成していくんです」

生産者の高齢化や人手不足など、深刻な問題を抱えている日本の農業。だからこそ、AIやIoT、ロボットを活用した新しいビジネスモデルで、さまざまな課題を解決することが求められる。菅谷の挑戦はまだ始まったばかりだ。

新人教育としての雑誌読み放題アプリ「タブホ」

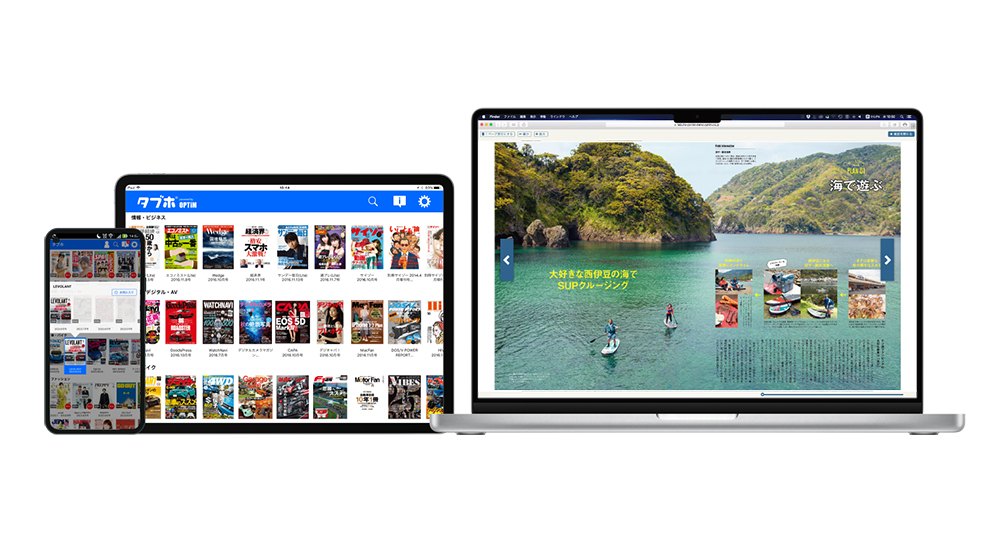

多くの企業や産業のDXを成功させてきたオプティム。一方、DX事業のかたわらで、2014年から人気雑誌を読み放題で楽しめる、世界初のタブレット向けトータルサービス「タブホ」のサービスを開始。そこには、かねてより雑誌が好きだったという菅谷ならではの思惑があった。

「私は雑誌が好きで、発売日になるとすぐに買いに行くんです。でも、発売日から数週間くらい過ぎちゃうと、書店やコンビニを探しても買えないことがあって。すべての情報が古くなるわけじゃないのに、過去に発売された号が読めなくなるのは、勿体無いと思っていました。

そんな発想から思いついたのが、雑誌読み放題アプリ『タブホ』なんです。今では同じようなサービスが増えてしまったので、当初のコンセプトとかけ離れてしまったのですが、実はもともと出版社にとって利益になるサービスにしようと考えていたんです」

雑誌の最新号ではなく、あえて過去のバックナンバーだけを読み放題にする。そうすることで、販売する場所や機会を失った過去の号に価値を生み出し、出版社の売り上げに繋げていく。まさに雑誌好きな菅谷だからこそ思いついたアイデアだった。

「また『タブホ』は、当時の新卒チームへの課題でもあったんです。最初、サービスの構想は私から提案したのですが、開発や事業企画、サービス企画は、新卒社員たちに任せて。出版社への営業回りにも行ってもらいました。

出版社の方々に新しいサービスを売り込むのは、新入社員には厳しい仕事だったと思います。でも、有能な若手社員たちには、できるだけ大きなことに挑戦してもらいたかったんです。

もちろん大きなことを与えられすぎてしまうと、心が折れてしまうタイプの人もいる。逆に、難しい課題の方が闘志に燃えて、障壁を乗り越えて来るタイプの人もいます。それを見極めながら一緒に取り組んでいきました」

後に、当時の新入社員から「あの頃、社長は簡単そうに言ってましたけど……」と、冗談まじりにダメ出しされたという菅谷。そんな社員からの声に反省しつつ、最後まで事業を成し遂げた社員の成長に大きな感謝と喜びを感じているようだ。

新しいサービスの開発は、会社としての事業のひとつであり、これからを担う社員たちが成長するきっかけでもある。

若手社員には仕事に対する情熱を持って、常に新しいことに挑戦して欲しいと語る菅谷は、これからも社員と手を取り合いながらオプティムを世界に展開していく。

※4回目に続く