ハードボイルド作家・大沢在昌が描く『狩人』シリーズは、累計200万部を超える大人気シリーズ。6年ぶりとなる待望の最新作『冬の狩人』が、11月に上梓された。武骨な新宿署の刑事・佐江が作品ごとに異なる相棒とコンビを組んで事件解決に挑む。シリーズ5作目で、佐江はどんな活躍を見せてくれるのか、大沢さんに聞いた。

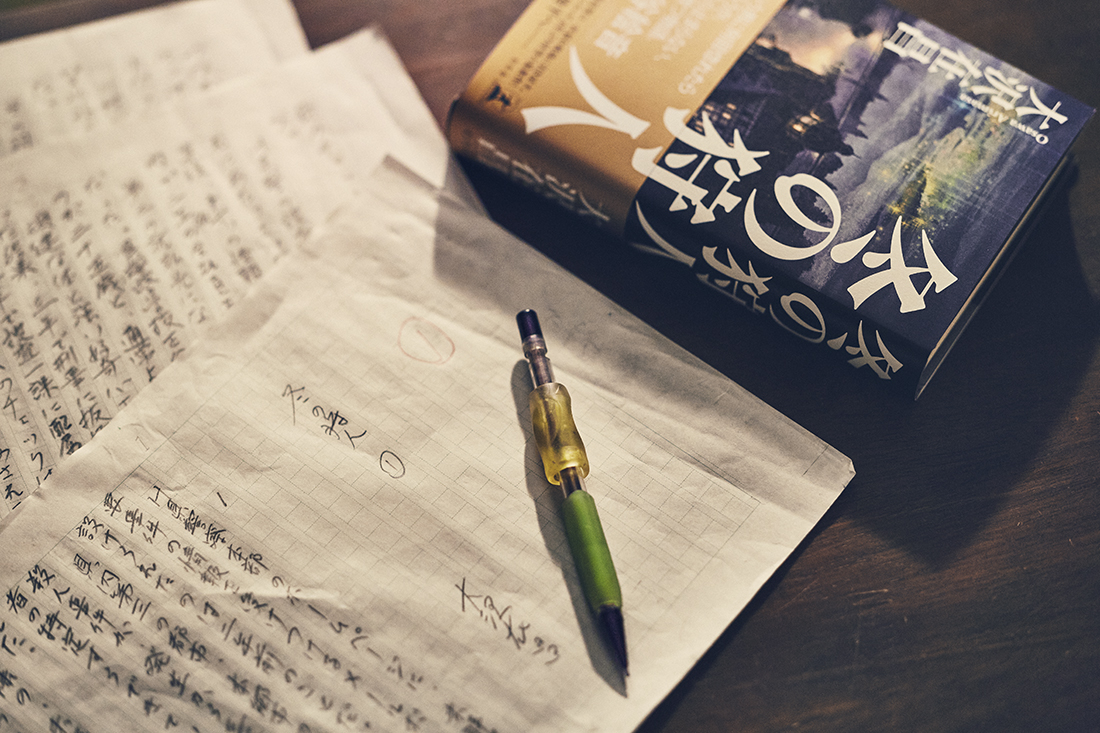

大沢さん手書きの生原稿。執筆は、ぺんてるのシャープペンシル「ティーチーズ」を愛用する。シャーペンはすでに廃番となっているが、なんとか買い集め10本ほどストックするほどのお気に入り。

結末も、犯人も決めずに書き進める

「実は、シリーズ4作目となった前作の『雨の狩人』で、主人公の佐江は撃たれて死ぬ予定だったんです。でも、書いている最中に、ふと仏心が湧き起こった。僕の気まぐれで佐江は生き延びた。そうしたら、出版社が『ぜひ続編を』と言ってきてね。

狩人シリーズ4作を書き終え、新宿という街を舞台にしたドンパチの世界に正直少し飽きがきていました。じゃあ、過去の4作とは目先を変えようと。『冬の狩人』は地方紙と東スポでの連載ということでしたので、地方都市を舞台に選んだ。地方で発生した未解決事件に、佐江が絡んでいくという設定です」

3年前、H県本郷市で殺人事件「冬湖楼事件」が発生。未解決のまま迷宮入りが見えてきた頃に、事件発生時に現場に居合わせ、行方不明になっていた重要参考人・阿部佳奈からH県警にメールが届く。彼女は新宿署の刑事・佐江が護衛をしてくれるなら出頭するという。なかなか姿を現さない阿部佳奈に翻弄されながら物語は進んでいく。

「僕はどの作品でもそうだけど書く前にストーリーを決めません。結末どころか、犯人も決まっていない状態で書き進めていくんですよ。

というのも、連載小説はストーリーを決めるとそれに沿ってピースをはめていく作業でしかなくなってしまう。だから僕は次から次へと湧いてくる新しいアイデアをストーリーにつなげていく。小説も人生と同じで、予想を超える急カーブやトンネルがあるから面白い。

阿部佳奈にしても、僕の頭にあったのは“謎の女”という設定だけ。しばらくは謎の女のままで物語を引っ張り、どこで正体を明かすか、表舞台に登場させるかのタイミングには頭を使いましたね」

『冬の狩人』で佐江とタッグを組むのは、H県警捜査一課の川村。新米刑事の川村は、東京で就職するものの会社を辞め、故郷のH県に帰ることを選んだUターン組だ。地元の警察署に再就職するが、屈折した気持ちや疎外感を抱えている。

「ふたりが名コンビになったかどうかは読者の判断ですが、そのやり取りを楽しんでもらえれば、と思います。

この小説にどんなメッセージを込めたか? メッセージなんてありませんよ。僕はただ、読者に『面白くて、あっという間に読み終わりました』と言われたい。それだけを考えて小説を書いています。

もちろん、『主人公の生き様に感銘を受けました。そのように生きたいです』などと言ってもらえると嬉しいし、作者冥利に尽きます。以前、『新宿鮫』の読者から『鮫島の生き方に感動しました。私も明日から鮫島のように生きたいと思います。75歳、無職、男性』という便りをいただきました。『大丈夫か? あなた、死ぬぞ』って言いたくなりましたよ(笑)。

1996年に狩人シリーズ第1作を書いて24年が経ちました。佐江も歳をとったし、僕も歳をとった。佐江の人柄はやわらかくなったように感じるし、僕の心境も変化しました。僕の理想のヒーロー像は以前は鮫島だったが、今は“もうアカンおっさん”の佐江になってきた(笑)。佐江は僕の分身でもある。だから、佐江を少しでもかっこよく書きたくなるのです」

『冬の狩人』

大沢在昌

¥1,800 幻冬舎

3年前にH県で発生した未解決殺人事件、「冬湖楼事件」。その行方不明だった重要参考人からH県警にメールが届く。新宿署の刑事・佐江による護衛を条件に出頭を約束するというのだ。しかしH県警の調べでは、佐江はすでに辞表を提出している身。そんな所轄違いの刑事を“重参”はなぜ指名したのか? H県警捜査一課の新米刑事・川村に、佐江の行動確認(こうかく)が命じられた――。

Arimasa Osawa

1956年、愛知県名古屋市生まれ。'79年『感傷の街角』で小説推理新人賞を受賞しデビュー。'91年に『新宿鮫』で吉川英治文学新人賞と日本推理作家協会賞長編部門を受賞。'94年『無間人形 新宿鮫IV』で直木賞、2014年に『海と月の迷路』で吉川英治文学賞を受賞する。その他に『北の狩人』『砂の狩人』『黒の狩人』『雨の狩人』『漂砂の塔』『帰去来』『暗約領域 新宿鮫Ⅺ』など著書多数。