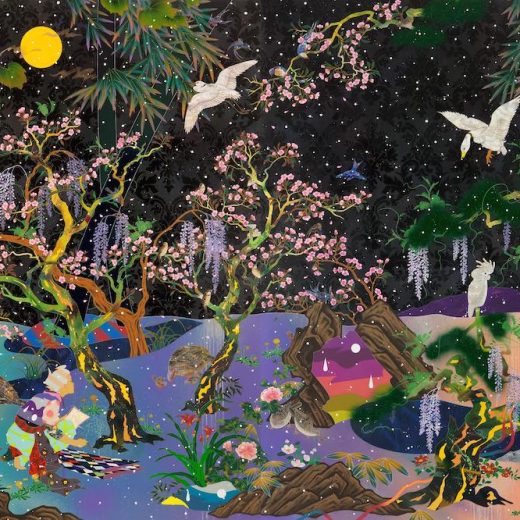

偶然出会った同世代の女性にインタビューする。語られた(おそらく)現実を絵画という非現実に再構成する。社会と女性の関係の困難そして成長、安寧と思えた日常の脆弱さを描ききる。展覧会初日に作品が完売してしまった、いま最も人気の画家、松川朋奈の京都のアトリエを訪問し話を聞いてきた。

女性の現実を絵画にする

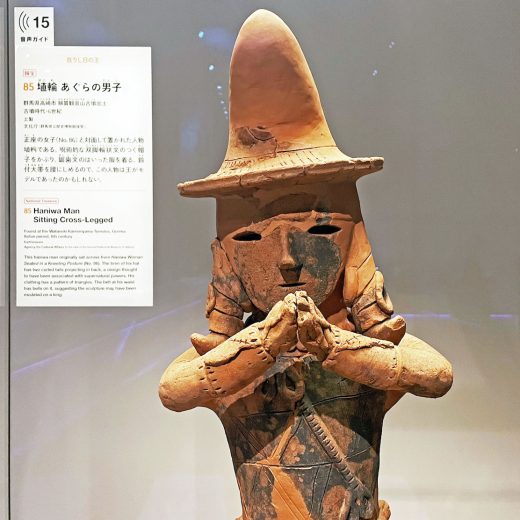

――このアトリエは、京都の中心からは少し離れていますね。どんな場所ですか?

最寄りの大きい駅が山科駅で京都の中心から、電車でもクルマでも20分くらい。京都の東のちょっと南です。中心からは外れているんですけれども、静かなので集中して描きやすい。京都の中心は町屋文化の分、スペースが全部小さいんですね。ここのように天井高があって、真っ白のスペースっていうのがほぼ見つからないんです。

アトリエとして貸し出されてる物件があったとしても、狭い一軒家みたいなのが普通で、新しい本当にザ・工場みたいなのがほぼないです。

――ここはもともと倉庫とか工場とか? ご自宅からはどれくらいですか?

工場だったところを、二代目が引き継いで全部リノベーションして、アーティストが使うスペースにした場所らしいです。ペインターだけじゃなくて、漆器をつくってる人だったり、写真家だったり、いろんなアーティストの方が入ってます。

自宅はここから地下鉄で15分くらいです。毎日来て、いつもだいたい終電くらいまでは制作。体力が続く限り描いちゃうタイプなので。いまも家の一室をアトリエみたいに使っている部屋があって、普通に終電で帰ったあとも、夜中4時くらいまでさらにそこで描いてたり。

――この絵は何号ですか? 松川さんの中では大きい方? もっと大きいのがある?

145.8×228.0cmです。でも、もっと大きいのも描きたいと思ってて。2024年の2月の頭にフランスにレジデンスに行ったんです。ラ・ショルムというリヨンからクルマで西に2時間くらい行ったところで、そのスペースがすごい広くて良かった。アトリエの大切さみたいなのを再認識して、それでこの山科辺りなら広い場所があって、大きい絵が描けるしということで借りました。これからはもっと大きな絵を描いていきたいなとは思っています。

――松川さんは女性にインタビューして、そのストーリーをもとに絵を構築しますよね? 今回はどんな感じなんですか?

すべての作品はインタビューに基づいていて、テーマはその人の環境だったり、置かれている状態だったり、けっこう変わっていったりはするんです。たとえば2016年の六本木クロッシングのときは、セックスワーカーを描きました。一般的には六本木は煌びやかなイメージじゃないですか。でも、インタビューをしていくと、六本木に集まってくるお金持ちたちのお金にさらに集まってくるセックスワーカーたちみたいなところが見えてきて。

そのあとももちろん、ずっと取材を続けています。私、シングルマザーである期間が長かったんですけど、シングルマザーの現状なども。市役所とかで児童扶養手当、子ども用の手当をもらう申請でちょっとびっくりするような体験がけっこうあって。「ひとり親だからそういうふうにされてもしょうがない」みたいな現状にすごく疑問を感じて、そのときはひとり親シリーズを描きました。展覧会の場所とか、自分が置かれている環境によってテーマが変わっていくんです。

今回の展覧会のキーワードは「ひとり」で、展覧会タイトルも『ひとり』なんですけれども。ひらがなだといろんな意味があるじゃないですか。「独り」とも書けるし、本当に数としての「一人」っていろいろある。私は自分が20代とか若かったころに、どうやって社会に所属していけるかということにすごく必死だったんです。社会の中で、女性としてどう受け入れられることができるのかっていうことに。でも30代半ばを超えて、社会の中での評価、外からの評価を求めることよりも、自分にとっての心地良さとかを考えることにようやく意識が向きはじめて。社会の評価を気にせず、自分が自分として生きるとはなんなのかに最近はフォーカスできるようになってきました。

今回の『ひとり』っていうのは、社会からいったん切り離して自分のことを考えて、自分自身の人生を生きることをメインにしたインタビューをとっているので、それを展覧会のテーマにしました。

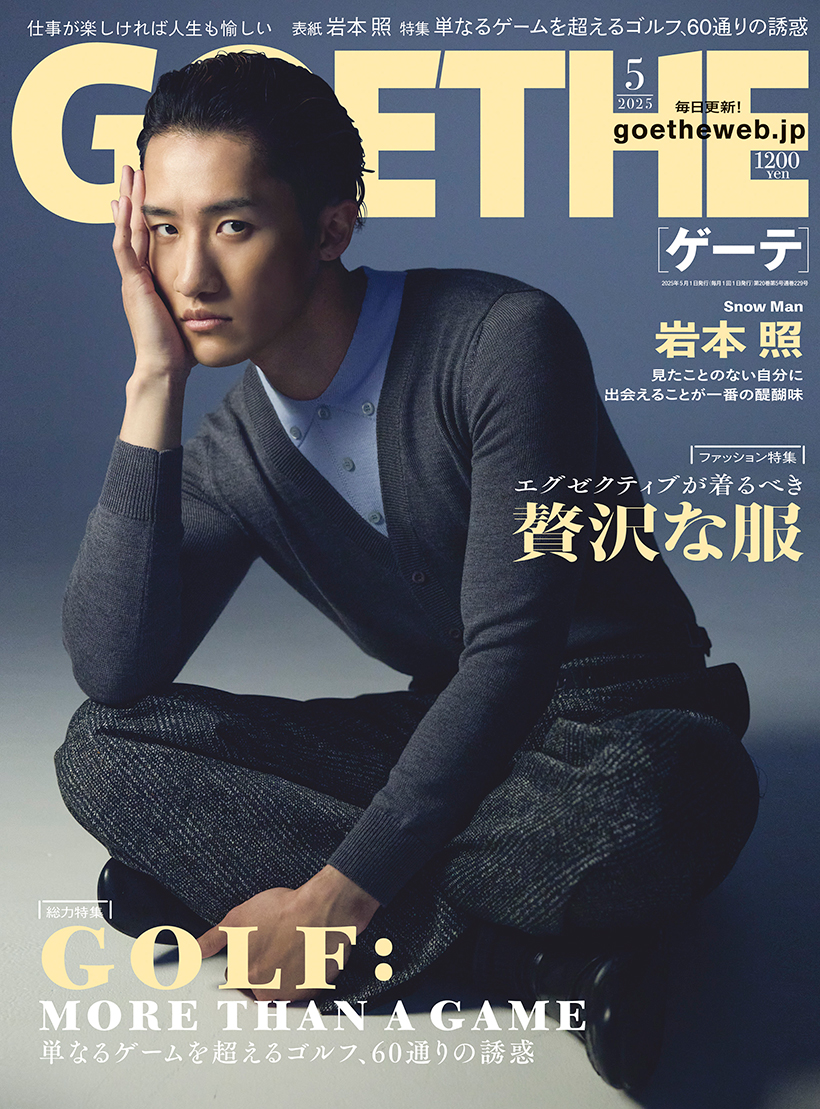

1987年愛知県生まれ。2011年多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業。同世代の女性たちへのインタビューをし、その中で印象に残ったフレーズを作品のモチーフ及びタイトルとしている。インタビューというノンフィクションをペインティングによりフィクションに構築。そこでは日常の脆弱性を別の価値観へと転換する試みがされている。森美術館、大原美術館、高橋コレクション、そしてジャピゴッツィコレクション(スイス・アメリカ)に作品が収蔵。2011年福沢一郎記念賞受賞。「六本木クロッシング2016展」「MAMコレクション011」に参加。近年は個展とグループ展をパリで成功させ、国外でも活躍の場を広げている。

――インタビューしたいと伝えると、女性同士でも警戒するでしょ。

基本的に断られることの方が多いです。“え!?”って言われて断られることの方が多い。カフェだったり、たまたまバーの隣になった人とかとしゃべるのが一番楽で、偶然会った人からインタビューをとるっていうのをずっと続けています。

はじめからこれはインタビューだって思って話しかけてる感じじゃないので。話していておもしろいのが出てきそうだなって思ったら、“実は私こういうことをやってて”みたいな。

――声をかけて、インタビューは後日するんですか?

時と場合によってなんですが、盛り上がりすぎちゃうと、一晩中話して、朝くらいになってから、ふたりでヨロヨロの状態でインタビュー相手の家に一緒に行ったりだとか(笑)。「いまはあんまり時間がなくて」と言われたら、後日行ったりとか。本当にケースバイケースですね。

録音は最近はあんまりしていなくて。記憶したり、ちょっと書いたりとかします。なぜかというと、向こうが緊張してナチュラルに引き出せなくなってしまうことがあるので。本当に友だち同士がしゃべっているような感覚に持ち込むのが、一番、自然に話が聞ける。

絵になるなっていうところって、5時間くらい話してようやく10分15分出てくるかみたいな感じです。そのくらいアイスブレイク(初対面の人同士が会うとき、その緊張を和らげる手法)っていうか、時間がかかる。信頼してもらってようやくディープな話ができる。だから実際に取っておくべきところって、そんなに長くなかったりするんです。

――絵が完成するじゃないですか、それは本人に見せたりする? 画像で見せたり? 展覧会?

見せることもありますし、展覧会に来てくださるときもありますね。恥ずかしいって言って見にきてくれなかったこともありますけど。その人におまかせしています。

もともとは、日常のなかの女性の持ち物の痕跡みたいなのを描いていました。たとえば、エスカレーターに乗ってて、前の人のハイヒールのヒール部分がよれてるのが見えたりする。そういうのを見ると、どんなに着飾ってても、ほつれみたいなところが必ず誰しもあって、そこにこそその人の本質が見えると感じてたんです。そういうところから、女性の持ち物に刻まれた痕跡みたいなのを大学時代に描きはじめて。

私自身も大学生の頃、流行を追ってオシャレでありたいとか、綺麗でありたいって思いました。でも、すべてバッチリ完璧にはなれない。それにすごく疲れてたんですね。なんかアホ毛が立ってるとか、枝毛ができてるとか、そんなのがすごく嫌で。そのほつれとかほころびみたいなところに、私らしさが結局あるんだよなって思うところから、そういう絵を描きはじめ、なんか見たことあるっていうような痕跡みたいなものをずっと描いてたんです。だけど、それだとちょっとリアリティがない。私が見たものでしかないし、私が感じたものでしかないので、それをもう少し普遍化させるためにインタビューをしてみようと思って、そこからはじめました。

さらにそれぞれの作品はインタビューに基づいている分、個人個人のストーリーではあるんですけど、やっぱりそのインタビューをペインティングっていうフィクションに転換することで個人が薄まる。個人にとどまらない、いまを生きる私たち全体の姿に転換できるかなということから、ペインティングに起こし、タイトルはインタビューの中から一部だけを抜粋する。そうするとより個人のストーリーが薄まりますよね。描かれたモチーフとタイトル、抜粋したタイトルから、鑑賞者は物語を想像できる。そういう構造で制作してます。

――これはインタビューさせてくれた人のキッチン。

飲み会があったあとに、テーブルに綺麗に飾ってあった花を、誰かが床に落としてしまった。まだちゃんと綺麗に咲いてる花だけれども、それもゴミとして、赤ワインが入ってるワイングラスの中にバッと入れたのを見て、結局使い捨てだよね、みたいな話になり。まだ綺麗に咲いてても、使い捨てにされるのは私たちも一緒じゃんみたいな話になり(笑)。

この作品の場合、そのパーティーで、女性って花に例えられたりすることもあるじゃないですか。物質としての花。そこにも綺麗に花が飾ってあった、彼女がセッティングしたホームパーティーだった。どんなに綺麗にデコレーションして飾られていても、一回たまたま落ちてしまったものはゴミって。そこから取った作品なんです。

取材のときに写真はたくさん撮るんですけど。ただそれをそのまま描くのではなくて、コラージュしたりとかもありますし、かなり色味変えて、配置も写真を組み合わせて変えてから、それを絵画にする感じですね。

その場には10人くらいいたんですかね。でも、なんか今回の『ひとり』っていうテーマにも関係するなって思ったのが、わりとパーティーで、パッと飲んで帰る人も多くて、綺麗なグラスもあって。だから長時間、本当に一緒にいて楽しんでいるかって言われると、実際そうでもないってこと多いじゃないですか(笑)

表面的にその場では張り付いたような笑顔で話すけれども、実際どこまで親しくできているのかって、正直わからなかったりするところもある。結局、どれだけその場に人がいたとしても、そこがわかり合えていないんだから、結局はひとりなんだよね、みたいな話もあったりだとか。

――ちゃんとしたグラスがふたつで、あとはちょっと間に合わせというか。普段はもしかしたらふたりで住んでる人だけどとか、いろんな想像もできちゃう。

実際そのとおりで、みんなが来るときは寄せ集めのグラスで飲んだりとか、あるあるだったりして。そういうのが想像できる。そのディテールから、より物語への想像が広がるようにっていうのは考えて、いつもモチーフは選んでます。

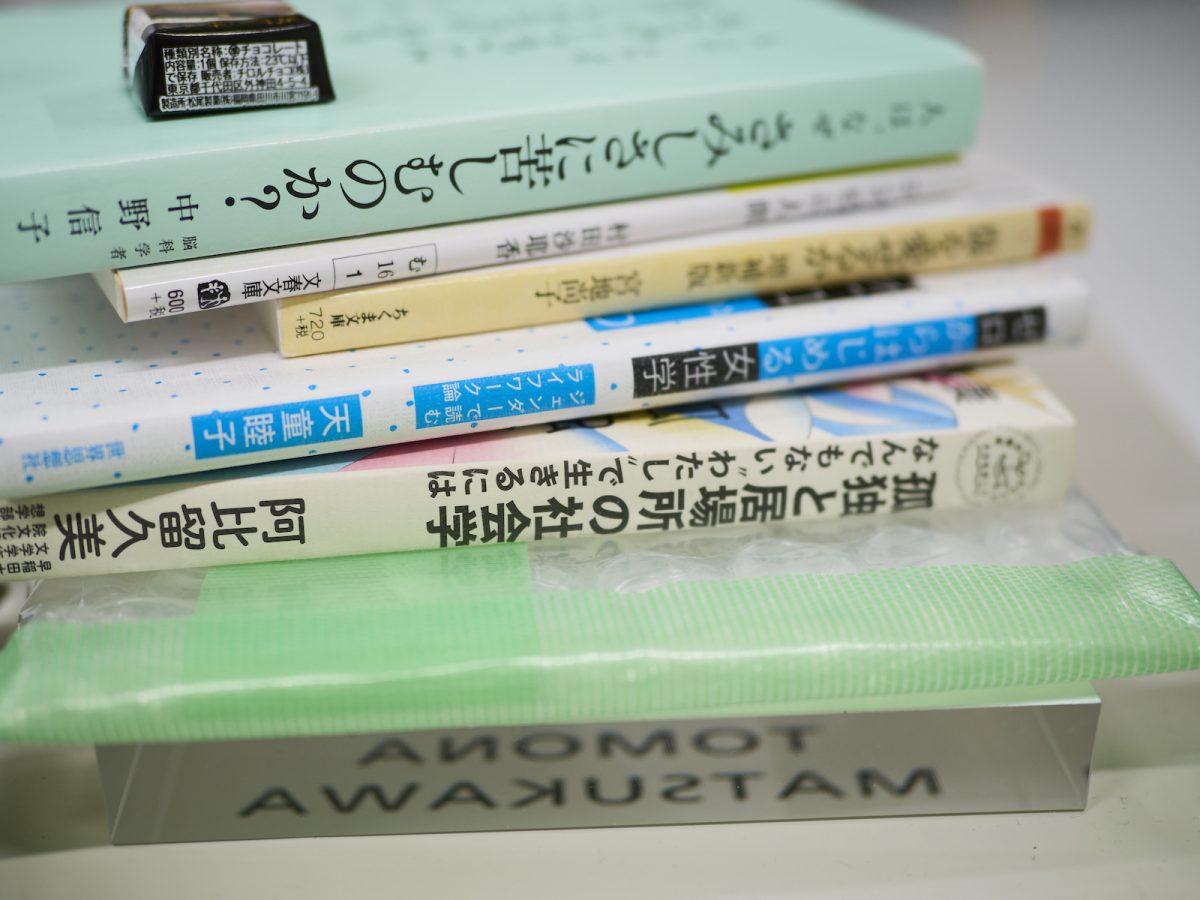

――本からもヒントがもらえる?

そうですね。自分が考えていたことがなんだったのかっていうことが、社会学の本を読むと整理しやすくて、当てはまることがすごくある。「あ、これこれ」みたいなのが。

それだけじゃなくて、日常の何気ない一瞬を短くまとめたエッセイからも感じ取るのがすごく好きで。私が描いているものって、本当に誰も気に留めないような日常の一瞬だったりするので。

――部屋の観葉植物とか、人がいないキッチンとか、いわゆる捨てカットみたいな、でもすごく重要なシーンってあるでしょ。そういう要素あるなって見てました。

おっしゃるとおりで、捨てカットってすごくいい言葉だなって私は思うんですけど。

植物のシリーズはいままでにも描いていて。これはちょっとサイドストーリー的なものなんですけど、長い時間、取材相手の家で話していると、どんどん日が傾いていって、部屋への日光の入り方が変わってくる。ずっとしゃべってるときに、光の差し込み方で一番上の若い葉っぱだけがかなり色が違って見える瞬間があったんです。

それを撮影して描いたものですけれども、本来ならひとつの植物の中では葉っぱってすべて同じ形状に育ってる。少し大きさは違えど、まったく同じ色で同じ形状であるべきで。でもその中でも、ひとりだけ違うみたいなことのメタファーにも見えて、そういうところから、今回も『ひとり』だしっていうところから描いたものです。

自分がいつも群衆の中のひとり、取るに足らないひとりでしかないって自分のことを思いがちですけれども、そもそも自分がほかの人と一緒なわけではないでしょう。そこを長く話していると、そういう個人の物語、誰もが注目しないような物語が一瞬キラッと。「あ、ここを描いたらおもしろい」っていうのが見える瞬間がある。その植物に光が当たってキラッと光る一瞬と、彼女の取材の中で彼女らしさがようやく出てくるその一瞬みたいなあり方が重なって、植物っていうのはしばしば描いてるモチーフなんです。なので、ストーリーにめちゃくちゃ沿ってるっていうよりも、取材の中で出てきたサイドストーリー的なものとして植物は扱ってます。

右側の絵ですが、手を振っている様子の手がぼやけていて、後ろの木のドアみたいなところだけがはっきり焦点が合ってるんです。記憶の中で変なところだけ覚えてるってあったりするでしょ。誰かとしゃべってるときに、あの人はあのときこんな色のシャツ着てたな、みたいな。でもそれ以外のことは何も覚えてない。そういう思ってもないような、そのシーンの主体から離れたところだけが記憶に残っているときってあると思うんですけれど、そういう話をしてくれて。

これがどう「ひとり」っていう言葉と関係しているかっていうと、この手を振ってたのは彼女のお母さんなんです。お母さんがこういうふうに手を振っててねって話してくれた。実は彼女にとって母親がすごく自分を縛りつける存在だったらしい。そのお母さんから離れてひとり暮らしをしはじめて、ようやく自分をひとりの人間として確立できるようになってきたという話があったんです。

母親が“じゃあまたね、バイバイ”って手を振ってる瞬間のこと、最後に母に会ったときの記憶の話で。母そのものにすごく支配されていて気を取られていたけど、でも、母に焦点が合ってなくて、その後ろの扉の辺に記憶が残っているっていうところから、ようやく自分と母との距離ができて、みたいに話していて。そこから描いたものです。母親から自分が解放された瞬間が、あのときだったかもって。

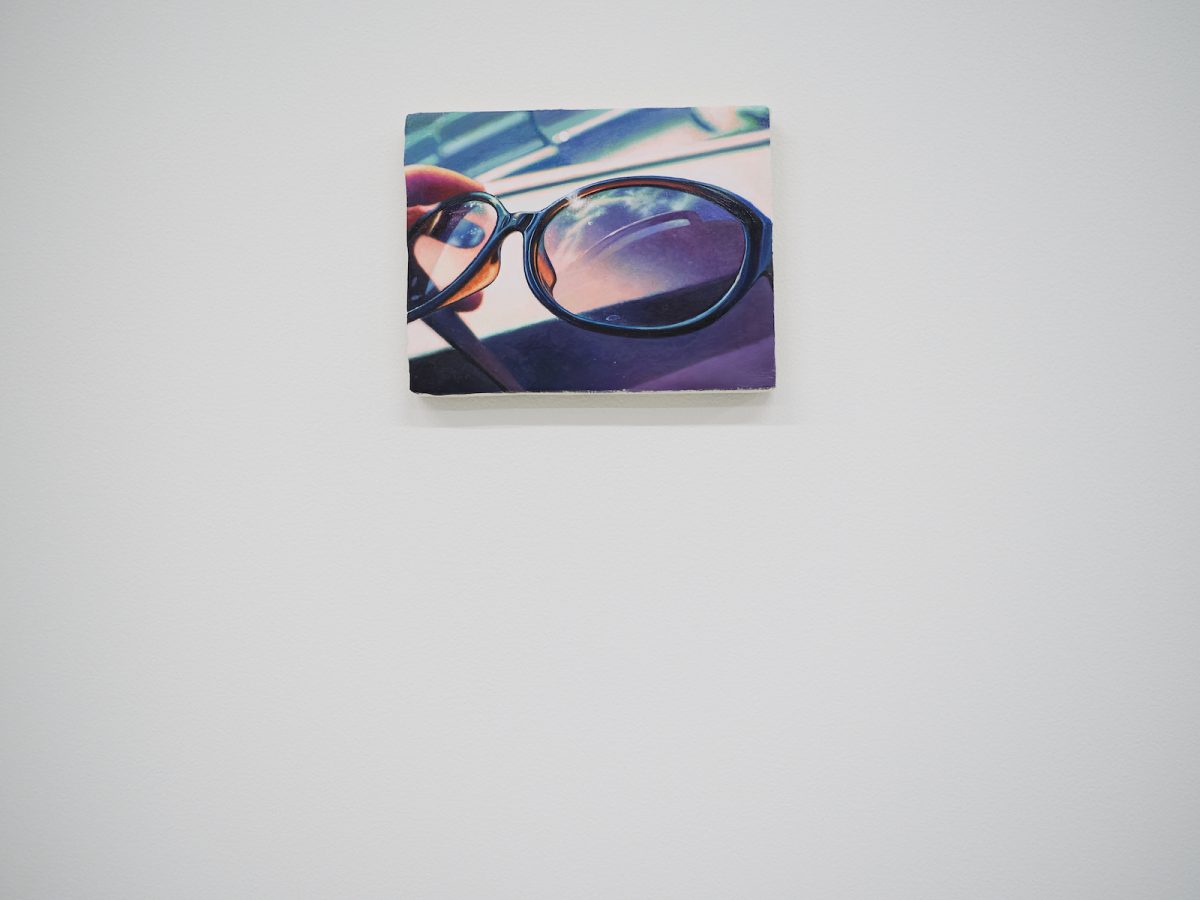

また別の方が、このサングラスがねって話してたときに、すごくいい天気で雲が映ってたんです。光の入り方が、内側から見たサングラスと外側から見たサングラスで全然違うねって。自分が周りからの評価にとらわれていたときには見えなかったものが、そういうことから解放されて、自分を隠すために使ってたサングラスを外側から見るように、違うものの見え方がようやくできるようになったみたいな話を彼女はしていて。それを象徴的に、希望の色みたいな感じで雲を描いたんです。

現代美術は地球的規模の難題を扱ったり、政治や社会情勢を反映し表現することに意義を見出す。そんな大上段に振りかぶらなくても、ひとりの女性の内面を掘り下げ、それを巧みな表現で目の前に提示してくれる松川のペインティングも現代に斬り込む表現ゆえ、注目が高まっているのが理解できる。

「ひとり」

会期:2025年3月19日〜4月19日

開廊時間: 11:00〜18:00(火〜土)※日月祝休廊

会場:KOTARO NUKAGA(六本木)

住所:東京都港区六本木6-6-9 ピラミデビル2F

「LOVEファッション ─ 私を着がえるとき」( 2025年4月16日〜6月22日 会場:東京オペラシティ アートギャラリー)にも作品を出品。

Yoshio Suzuki

編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。