『GA』という建築専門誌がある。NYでも、パリでも、ロンドンでも――教養ある人なら誰でも知っている。そして、世界の建築家たちは、その雑誌に載ることを夢見て仕事する。その『GA』は一人の日本人が作っている。二川幸夫、世界最高の建築写真家。彼は27歳でデビューしたその日から、世界の巨匠の一人になった。73歳の今も、1日24時間1年365日、建築のことだけ考えて暮らしている。1日1000㎞クルマを走らせ、世界中の建築を見つめて生きている。建築家の守護聖人にして、男子の憧れ、二川幸夫が初めて、そのベールを脱ぐ。過去の貴重なインタビューを5回にわけて振り返る2回目。【#1】【#2】※GOETHE2006年4月号掲載記事を再編

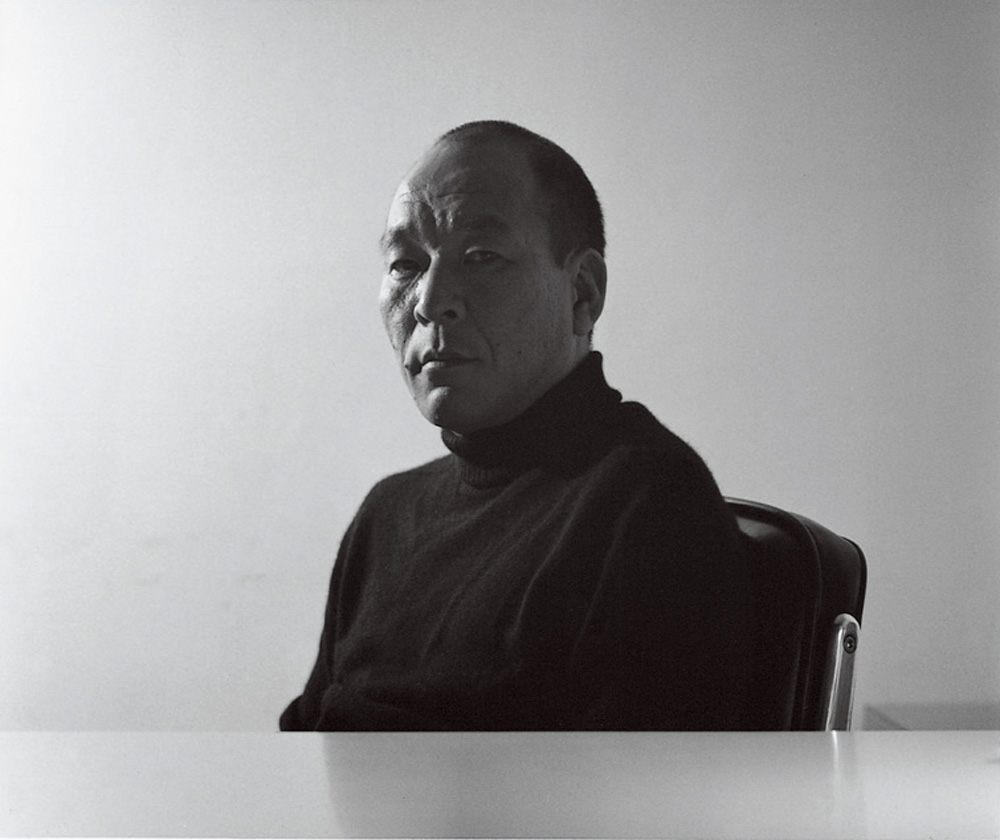

1975年4月。細谷巖氏ディレクションによる43歳の二川。このポートレートが撮影された千駄ヶ谷のGAギャラリーは、二川が鈴木恂と共に設計した。毎年5回建築の展覧会をしている。Photograph by GA PHOTOGRAPHERS

4日間表で待ってたら、婆さんが生卵を飲ませてくれた。

「僕はこの歳になっても、子供の頃と同じ生き方をしてるんです。考え方というか性癖というか、物心ついた頃からちっとも変わってない。人から何かを教わるというのが苦手でね、わからないことは全部自分で勉強する。学校の授業は、1時間目は国語で2時間目は数学とか、細切れになってるじゃないですか。あれが駄目だった。僕は、数学が好きになったら、数学だけを20時間でも30時間でも、ぶっ続けでやりたい。ここ何十年間かは1日24時間、1年365日ずっと建築のことばかり考えて生きてる。他のことは、どうでもいい。僕が人と違うとしたら、そういうところでしょうなあ。その『日本の民家』も、言ってみればこの性癖から生まれたんです」

東京千駄ヶ谷にあるGAギャラリーで、二川はそう話し始めた。仕事場ではこれで通しているという、アルマーニの黒いタートルネックに、黒いパンツ姿。撮影したポートレートを眺め「俺も歳取ったもんや」と呟くが、こんな73歳見たことがない。仕事に脂の乗った働き盛りのオーラを全身で放っている。これで歳を取ったと言うなら、若い頃の彼はいったいどうだったのか。

「大学時代の夏休み、飛騨高山へ出かけたんです。当時の恩師に『日下部邸という古い民家があるから見て来い』と言われてね。民家なんて誰も見向きもしない時代です。時代遅れの、汚い百姓家くらいにしか思われてなかった。そんなもん、なんで先生は見ろと仰るのかなあと、半信半疑で見に行ったんですが、そこでびっくり仰天してしまった。素晴らしく美しいんだ。民家って、こんなにすごいものだって、いっぺんで惚れ込んでしまった。そうなると、僕はそれしか見えなくなる。早合点するわけですよ。日本地図をばーっと広げてね、日本中にこんなもんがあったのか(笑)。なのに俺は、今まで故郷の大阪と東京しか知らなかった。これは、問題や。よし、虱潰しに見て回ろう、というわけです」

『日本の民家』より。<日下部家住宅のおいえと台所>。岐阜県高山市に現存するこの旧家との出会いが、民家の美しさに目覚めるきっかけとなった。世界のフタガワの原点だ。Photograph by Yukio Futagawa

フランク・ロイド・ライトの聖地、アリゾナのタリアセン・ウエストにて。’59年、早稲田大学中央アメリカ探検隊に同行しての初渡米以来、彼は繰り返しこの場所を訪れている。Photograph by GA PHOTOGRAPHERS

こうして、二川の全国行脚が始まる。全国の民家を調査し、それを何かにまとめるとか、そういう“小さなこと”は考えもしなかったと二川は言う。民家を巡る旅を通して、日本を知ろうと思った。

「そこが大切なとこなんだ。民家はきっかけだけど、民家を回ってなんかやろうなんて思ってない。そういう考えじゃ、モノは完成しない。もう一桁大きい世界があって、それは俺の場合、自分の知らなかった日本国中を知るってことだった。その行為の中で、たまたま結露したのが『日本の民家』という作品だった」

最初はカメラも持たなかった。自分の眼で見た民家を記録するスケッチブックだけを抱えていた。おまけに、どこに見るべき民家があるかの下調べも、一切しなかった。自分の眼で見たことしか信じないこの若者は、何年かかろうとも、自分の五感だけを頼りに日本という白地図を埋め尽くすと決めていた。

だからと言って、修道僧のごとき禁欲的な若者を想像しては、この人物のスケールを見誤ることになる。

「本当のこと言うと、そうやって6年間ずっと民家を回ってたわけじゃないんです。むしろお茶屋で、芸者衆と遊んでた時間のほうが長かったかもわからない。行った先々のお茶屋で遊んでたの。だって、下調べしないんだから。どこに民家があるかなんてわからない。目的地に着くと、僕はまずその街でいちばんの旅館に泊まる。それから芸者町に繰り出して遊ぶ。アノラック着て、リュックサック背負った若造が、一人でそんなとこで遊んでたら、誰だって興味持ちますよね。芸者衆も、そこで遊んでる街の有力者も、何しに来たんだって聞いてくる。それで、まず友達になっちゃう。女性と年上のオジサンには、よくモテたんだ。古い民家を見に来たって言うと、みんな親身になって、山を二つ越えた村の庄屋の家は大きいとか、教えてくれるわけ。大学の図書館なんかで調べるより、彼らからの情報のほうがはるかに正確で生きてるんですよ」

まるで、ル・カレのスパイ小説を読んでいるような話ではある。けれど、MI6とは無縁の彼が、どうやって街いちばんの旅館や、お茶屋遊びの費用を捻出していたのか。尋ねると、二川は笑った。

「請求書はもちろん、全部母親に回してました。だから、まあ親掛かりの旅ですよ。とんでもない極道息子だ(笑)。だけど、僕の母親という人がすごい人でね。早稲田大学に進学して、東京に出て来るとき、僕はこう言われた。『いいとこでご飯食べて、いいバーでお酒を呑んで、しっかり遊ばなあきまへんで』って。僕が本格的に花街で遊ぶようになると、お正月には芸者さんとこに『うちの息子がお世話になって』と、挨拶に行くような人だったから。それは立派な、理想的母親です。だから僕も、親孝行だと思って一所懸命に遊んだ(笑)。それで、カメラを使うようになるわけ。スケッチしてると時間がかかっちゃうでしょ、遊ぶ時間が足りなくなる(笑)」

フランク・ゲーリーのオフィスにて。二川自身は語学が得意でないと言うが、世界の建築家の間には「フタガワは五カ国語を喋る」との噂がある。図面を見ればすべてわかる! Photograph by GA PHOTOGRAPHERS

世界最高峰の建築写真家と言われるようになった現在も、二川はその肩書きを嫌う。建物は持ち運びできない、と彼は言う。「しゃあないから写真を撮るんや」と。写真はあくまで建築物を現実の空間から切り取る手段にすぎないのだ。真実の価値は建築物そのものにしかない。だから、道具としてのカメラには執着がない。執着がないからこそ、そこが彼のユニークなところだが、世界最高のカメラを使った。

「最初に買ったのが、リンホフというカメラ。日本に二台しか輸入されてなかったカメラで、もう一台は朝日新聞社が買ったらしい。僕は機械に興味がないんです。クルマでもそうですけど、だからこそ、いちばんいいモノを買う。いい写真を撮るとか、気持ちよく走るとか、そういうことはすべて機械任せ。結果的にそれがいちばん経済的です。だけどね、そこでまた母親が名言を吐くんだ。『えらい高いカメラでんなあ』って言うんです。そりゃ高い。ダットサン一台買うのと同じ値段してましたから。『でも、これは世界一のカメラでっせ』と答えると『そんなんだったら写りまっしゃろなあ』だって(笑)。そんな母親に、ある時、こう聞かれた。『民家の旅はどうですか?』って。さすがに、これはしっかりやらなきゃいけねえんじゃねえかって気になってね」

もちろん、彼がしっかりやっていなかったわけではない。お茶屋遊びや、目の玉の飛び出るようなカメラの話ばかりを彼はしたがるのだけれど、そういうことだけで、あの作品が完成したはずもない。

たとえば『日本の民家』の随所に、磨り減った礎石とそれに支えられた柱のカットがさり気なく挿入されている。意匠を凝らした茅葺き屋根の優美な曲線や、表の光を柔らげて室内にもたらす障子の桟の幾何学的美しさに比べれば、それはとても地味な存在だ。そういう目立たぬものにまで、彼は丹念に優しい視線を注いでいる。思えば、民家は一人の建築家の創造物ではない。そこに暮らした無数の人々の、何百年にもわたる知恵や美意識の遅々とした積み重ねが育んだものだ。その気の長い営みを、この礎石が支えてきたのだ。二川の写真はたとえば、そういうことまで考えさせてくれる。

彼は表面的な美しさだけを、ファインダーに納めたわけではない。どれだけの長い時間をかけて、彼は民家を見つめ続けたことか。

「まあ確かに、いつも旅館に泊まれたというわけじゃありませんよ。1週間、野宿を続けたこともそれはある。変な宿に泊まるよりはそっちのほうがよほどいいから(笑)。ようやく民家に辿り着いても、『ハイ、そうですか』と簡単に撮影させてくれる家ばかりじゃない。こんな汚い百姓家を写真に撮って、どうするんだという時代ですから。胡散臭い奴が来た、という眼で見られても仕方がない。だけど、それで引き下がるわけにはいかない。どうするかって? それはもう簡単ですよ。『うん』と言うまで待つ。夏なら朝の4時、冬だったら6時ぐらいから、表に立ってる。いちばん長かったのが4日間かな。4日目になったら、婆さんが雨戸開けて出て来て、『わかったから入りはなれ』って、家に上げてくれた。生卵まで飲ませてくれて。こっちがへとへとになってるのわかってるんだ(笑)。駄目でも絶対諦めない、徹底的に粘る。それに、4日間そこに立ってたって、その間はじーっと建物見ているわけ。別に無駄なことしてるわけじゃない。おまけに、そこまで頑張れば絆が生まれる。ウチは絶対に撮らせないと言ってたのに『何処の村には、もっといい家がある』とか、教えてくれるようになる。親類になっちゃうの。初めの4年間は大変だったけど、そうやってがむしゃらに回っていたら、日本中が親類だらけになった(笑)。あとは楽なもんですよ。それから2年で、全国の民家を制覇してしまった」