1972年の設立以来、一貫して日本(福井県・鯖江)製の高品質なアイウェアを生みだし続ける「EYEVAN」。その眼鏡をかけた熱き男たちを写真家・操上和美が撮り下ろす連載「男を起動させる眼鏡」#43。【過去の連載記事】

PERSON 43

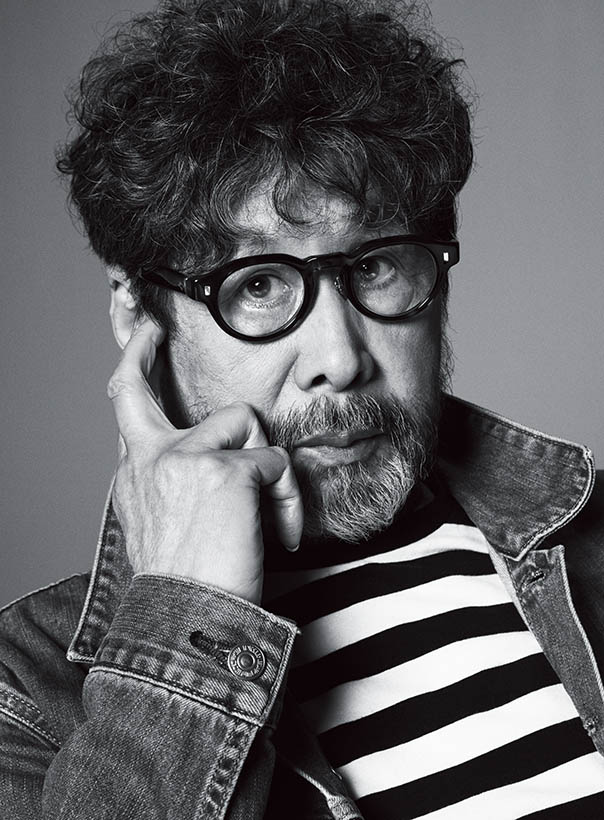

美術家/横尾忠則

横尾忠則氏が装着する眼鏡は、EYEVAN 7285「338」¥50,600

表現者として、眼鏡と付き合う

幼少期から視力がよかった横尾忠則さん。45歳くらいまでは視力が2.0もあり、眼鏡をかけるようになったのは、60歳を超えたころ。それまでは、夏にサングラスをかけるぐらいだった。

「加齢もあって本が読みづらくなったことで、眼鏡かけ始めました。しかし遠視と乱視なので、距離によって見え方が違う。そのズレが目に負担をかけたのか、どんどん視力が悪化してしまった。今は、近く用、遠く用、その中間用と3つの眼鏡が必要で、それを一日の中でかけたり外したりです」

絵を描く時も、手元の資料をみる用の眼鏡とキャンバスを見る用の眼鏡を使い分けている。そして今回選んだ眼鏡「338」は、遠くを見る時に使うために選んだ。フレンチヴィンテージとブリティッシュヴィンテージの両方の個性を取り入れており、太いテンプルは1940年代のフレンチスタイルの特徴。そしてカシメの飾りが前面と側面で異なるのは、ブリティッシュヴィンテージで見られるスタイルだ。

「普段かけている眼鏡は細いフレームのタイプだけど、かけたり外したりするので、頑丈さも大切。伸びた髭とのバランスを考えたら、この太さもいいよね。でも髭を剃ったら、途端に似合わなくなったりして。でもどんなふうに自分の顔が変化していくかなんてわからないし、そんなこと考えていたら生きていけない。だったら、それを知らない、関係ないっていう態度も必要なんじゃないかな」

眼鏡をかけると新しい顔になる。ひとつの顔よりも複数の顔を持つ方がいい。60を超えてからかけ始めた眼鏡は、横尾さんにとって未だに慣れないもの。しかし肉体の一部として、欠かせないものでもある。

「もはや完璧に見えるということは難しい。でもその老化による衰えを、自然なこととして受け入れています。2015年に突発性難聴を患ってから、言葉の輪郭がにじんで感じるようになった。見るものや味覚もひっくるめて、すべてが朦朧としてきたような感じです。でもそういうハンディキャップは、むしろ仕事にプラスになっているような気がする。眼鏡もかけたり外したりを繰り返してるから、どれが本当の景色なのかわからなくなるけど、その“朦朧とした視界”も悪くない。眼鏡をかけないで外の風景を見るとにじんで見える。あの通りに絵を描けたら面白いと思う」

悪くなった身体を修正するのではなく、否定せずに受け入れ、自然体で付き合う。眼鏡はそのためのツールのひとつなのだ。

「自分の作風を変えるなら、考え方も変えなきゃいけないのが普通ですが、僕の場合は身体的なハンディキャップが、自分のキャラクターを変えてくれる。これもひとつの生き方ですよね」

Tadanori Yokoo

1936年兵庫県生まれ。グラフィックデザイナーとして活動したのち「画家宣言」。以降さまざまな作品を発表。ニューヨーク近代美術館をはじめ国内外の美術館で数多くの個展を開催している。また、小説『ぶるうらんど』で泉鏡花文学賞、『言葉を離れる』で講談社エッセイ賞を受賞。近著に『原郷の森』。

問い合わせ

EYEVAN 7285 TOKYO TEL:03-3409-7285