縦に長い京町家、その奥にはどんな世界が広がっているのか。元「日経アーキテクチュア」編集長で、建築を知り尽くした画文家、宮沢 洋さんが、京町家の美しさを解説。【特集 京都の秘められしスポット】

間口の狭さが生んだ“奥の美学”

京町家は奥に深い。宅地の間口が狭く、奥行きが深いことから「うなぎの寝床」という言葉が生まれた。

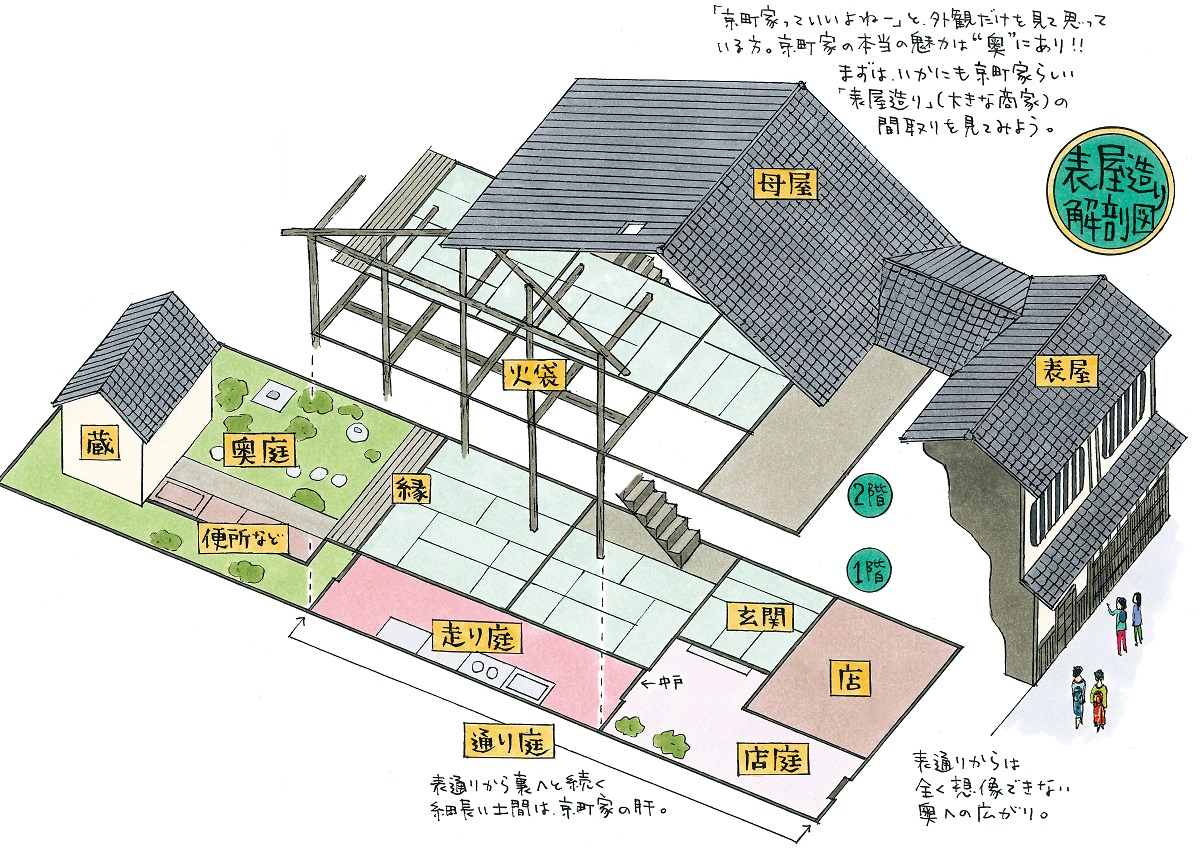

上の絵は、京町家の典型ともいえる「表屋造り」の間取りを、簡略化して描いたもの。母屋の前に店を設ける表屋造りは、大きな商家に多い間取りだ。

大きな商家ならば、表通りに面して幅広い建物にしたほうがアピールできそうだ。なぜ、狭い間口で建てるのか。これは、かつて間口3間(1間=約1.8m)ごとに家屋税が課せられていたことが理由といわれる。3間を1間だけ超えても2軒分の家屋税が取られたため、ほとんどの京町家は間口が3間以内となった。対して、奥行きは10間を超えるものもある。

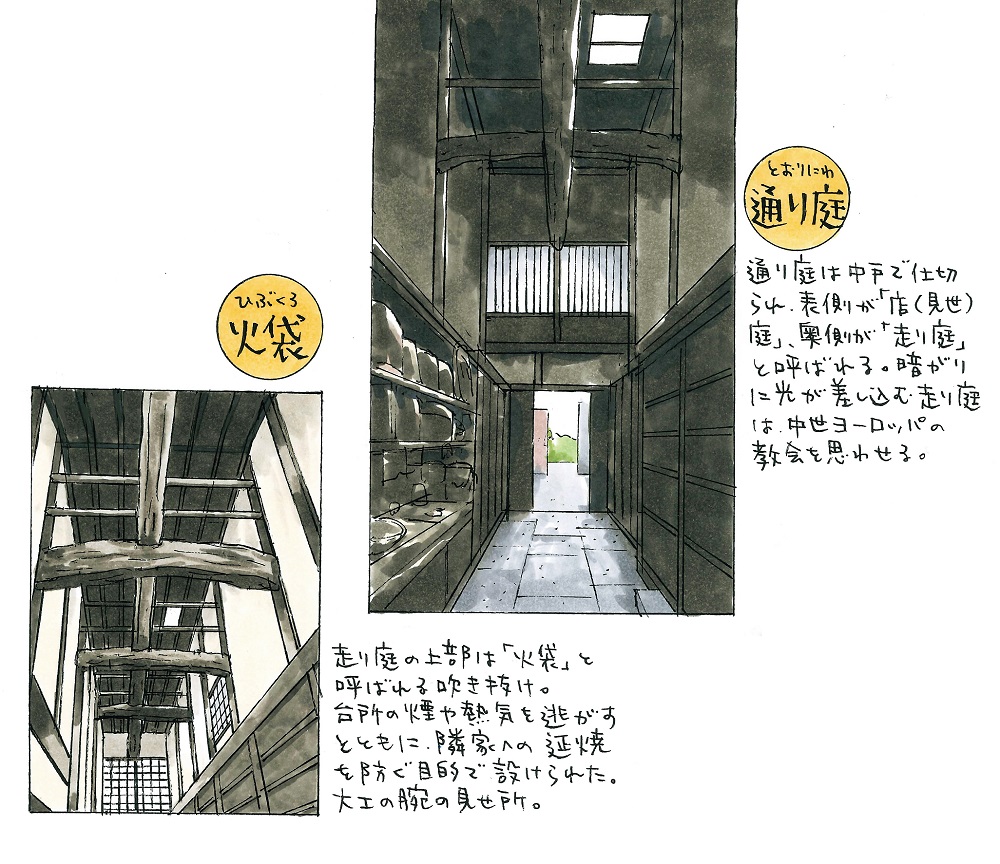

これが京町家特有の建築空間を生みだした。ポイントは「通り庭」だ。通り庭は、表通りから裏に向かってのびる細長い土間の総称だ。母屋の手前で仕切られ、表通り側を「店(見世)庭」、奥の台所となる部分を「走り庭」と呼ぶ。

特に、走り庭が独特だ。多くは2層吹き抜けで、上部には梁の木材がリズミカルに並ぶ。上部は、台所の煙や熱気を逃がすためのバッファー空間で、「火袋」と呼ばれる。走り庭全体は薄暗く、奥の扉と小さな天窓からわずかに光が差す。光のコントラストと強い上昇感は、中世ヨーロッパのロマネスクの教会を彷彿とさせる。

庭は、一番奥の座敷に面して設けるのが普通で、「奥庭」と呼ばれる。部屋と部屋の間に「坪庭」を設けることもある。いずれも大きな庭ではないし、日当たりもよくはない。しかし、室内の暗さとの対比によって、光り輝く庭に見せる。京都らしい“奥の美学”に心を奪われる。

Illustration=宮沢 洋