大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」を見ることで、浮世絵を身近に感じている人も多いのではないかな。浮世絵は芸術品であり、お江戸のメディアでもあったのだ。さてさて、それを現代のいろいろなジャンルのアーティストも「してみむとてするなり」という展覧会が開かれていて、浮世絵というものをぐっと身近な存在にしてくれる。

発展しつづける浮世絵の伝統

以前、浮世絵に関してこんなキャッチコピーを書いた。

「日本人の好きなものは全部浮世絵に描いてある。」

浮世絵に描かれるものは、歌舞伎役者、美人、相撲取り、名所風景、ご馳走、春画などなどの題材。見たいもの、好きなこと、縁がありますようにというものが描かれてあるのだ。

肉筆もあるけれど、基本的には版画(複製画)だから手に入りやすい。芸術品であり、出版物的でもある。その値段は時代やものにもよるのだが、当時はかけそば1杯くらいからとも言われていたから、現代の週刊誌を買うのと同じくらいと考えてもいいかもしれない。

浮世絵版画の場合はひとりの芸術家が作品制作の全ての工程をこなすのではなく、絵師、彫師、摺師の分業で行われていた。それをプロデュースするのが版元である、ちょうど今の出版ビジネスに置き換えて説明できる。

山桜の版木を使い、和紙に墨と水性の絵具で摺りあげる。シャープで繊細な線、鮮やかな色彩や巧みなグラデーション、ときには雲母の粉を使って、光沢を出す雲母摺(きらずり)なども駆使された。

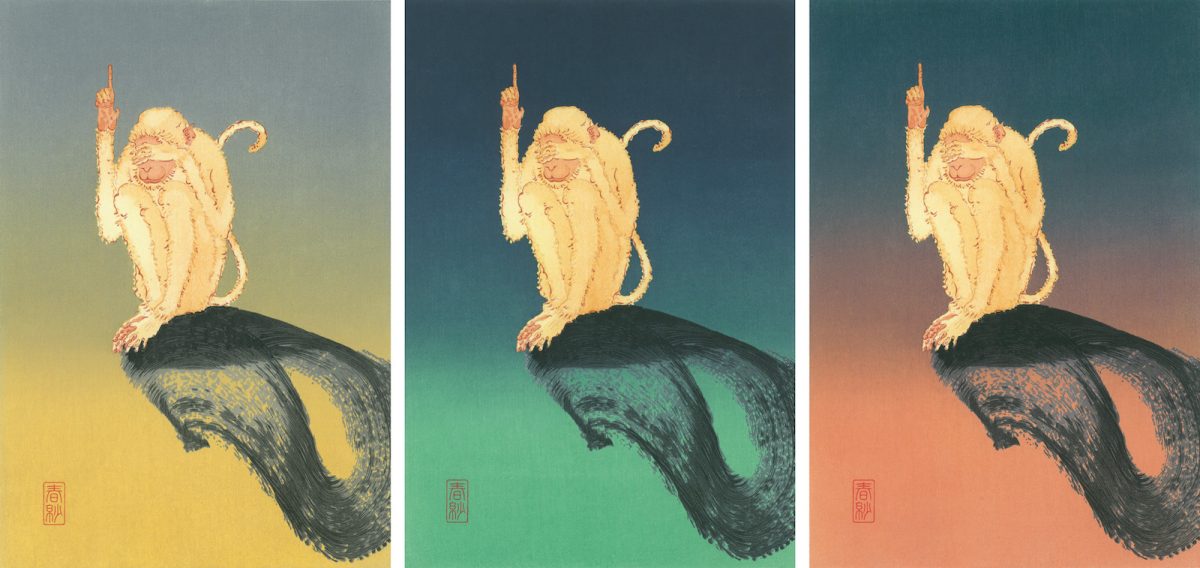

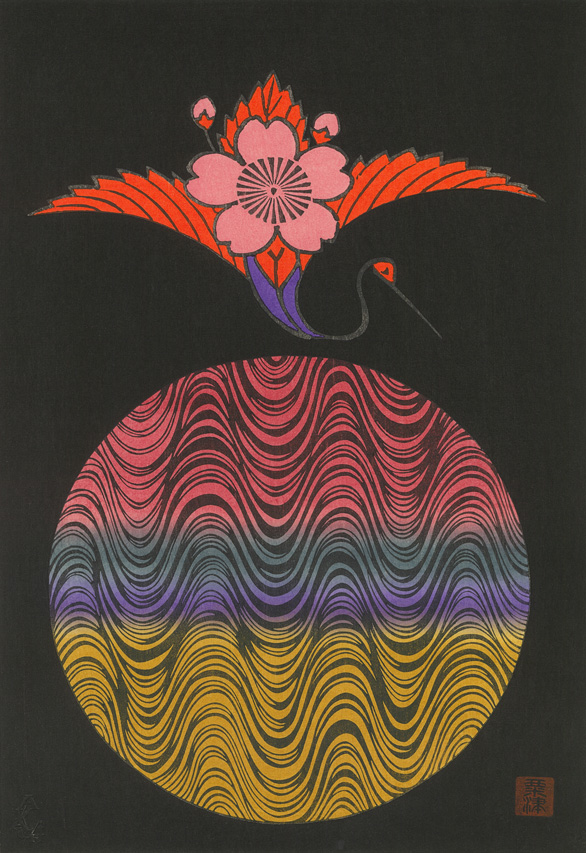

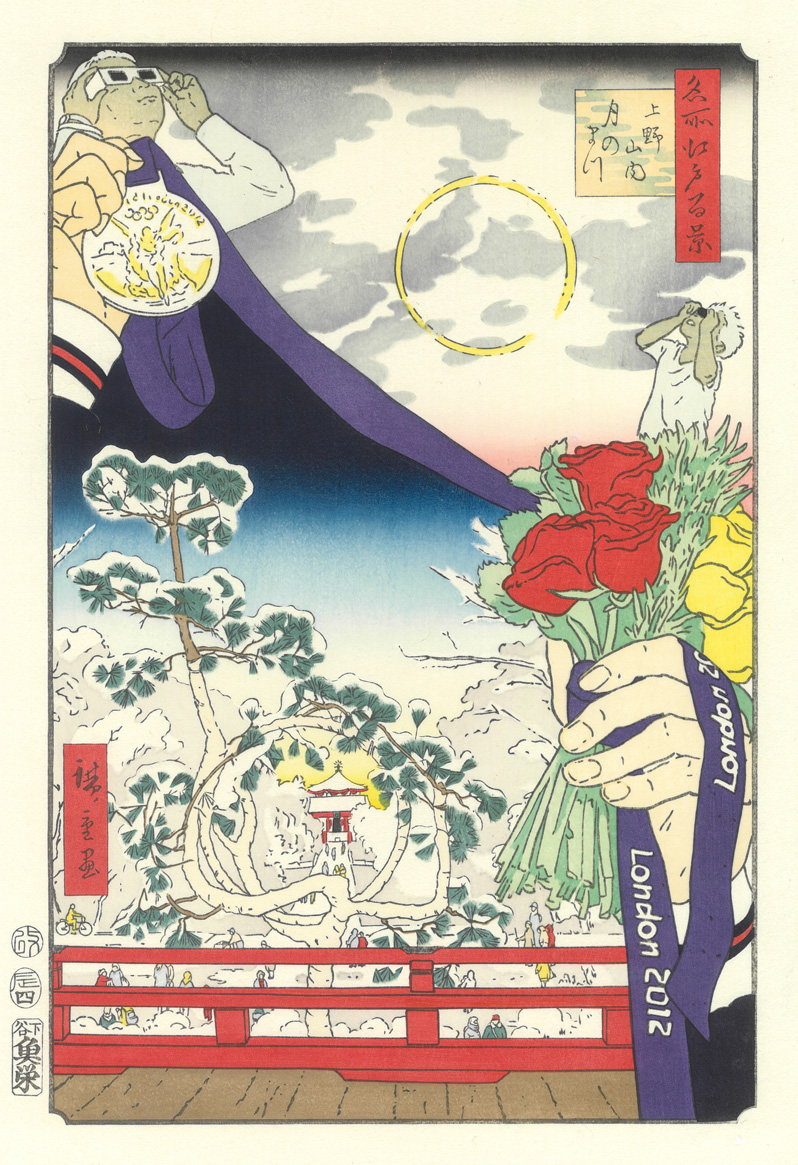

さて、現代の国内外のアーティストたちが伝統的な手法の浮世絵に挑戦した展覧会「浮世絵現代」が開催されている。新作とは限らず、これまでアダチ版画研究所が、現代美術家、漫画家、イラストレーター、デザイナー、建築家らと取り組んできた作品が全部で5つの章で展開される。

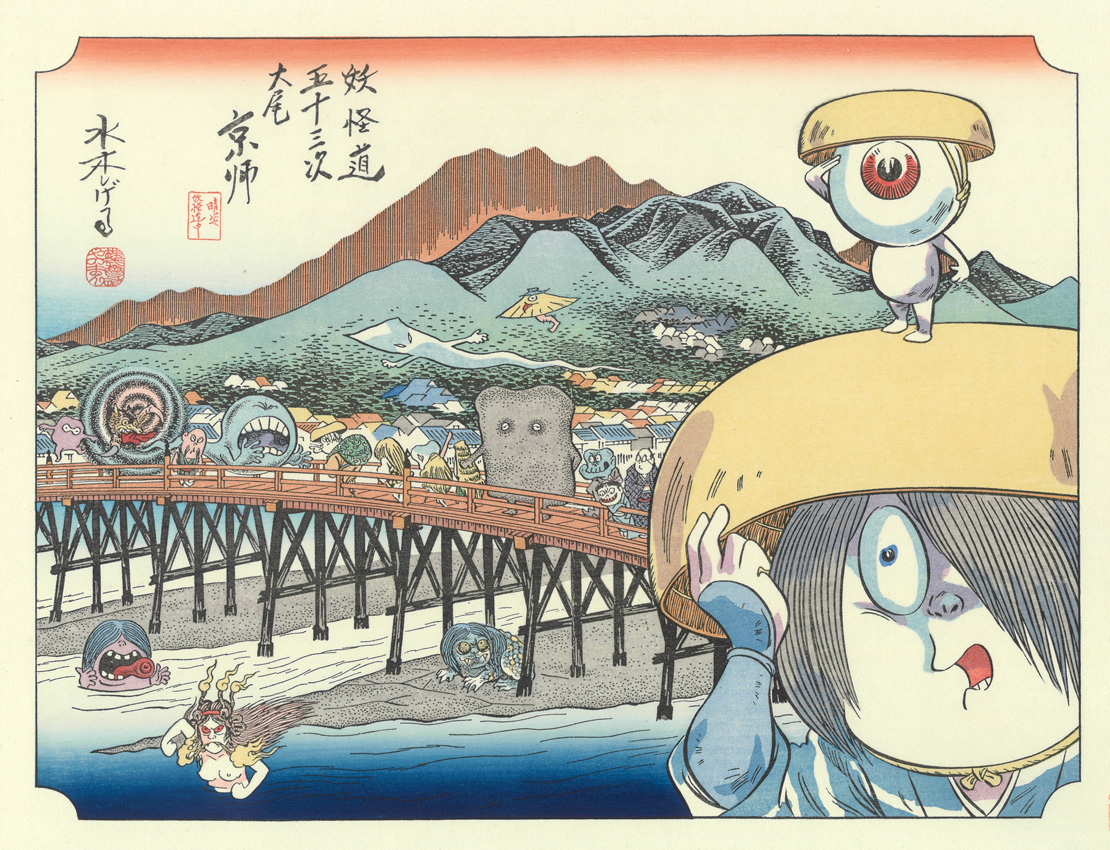

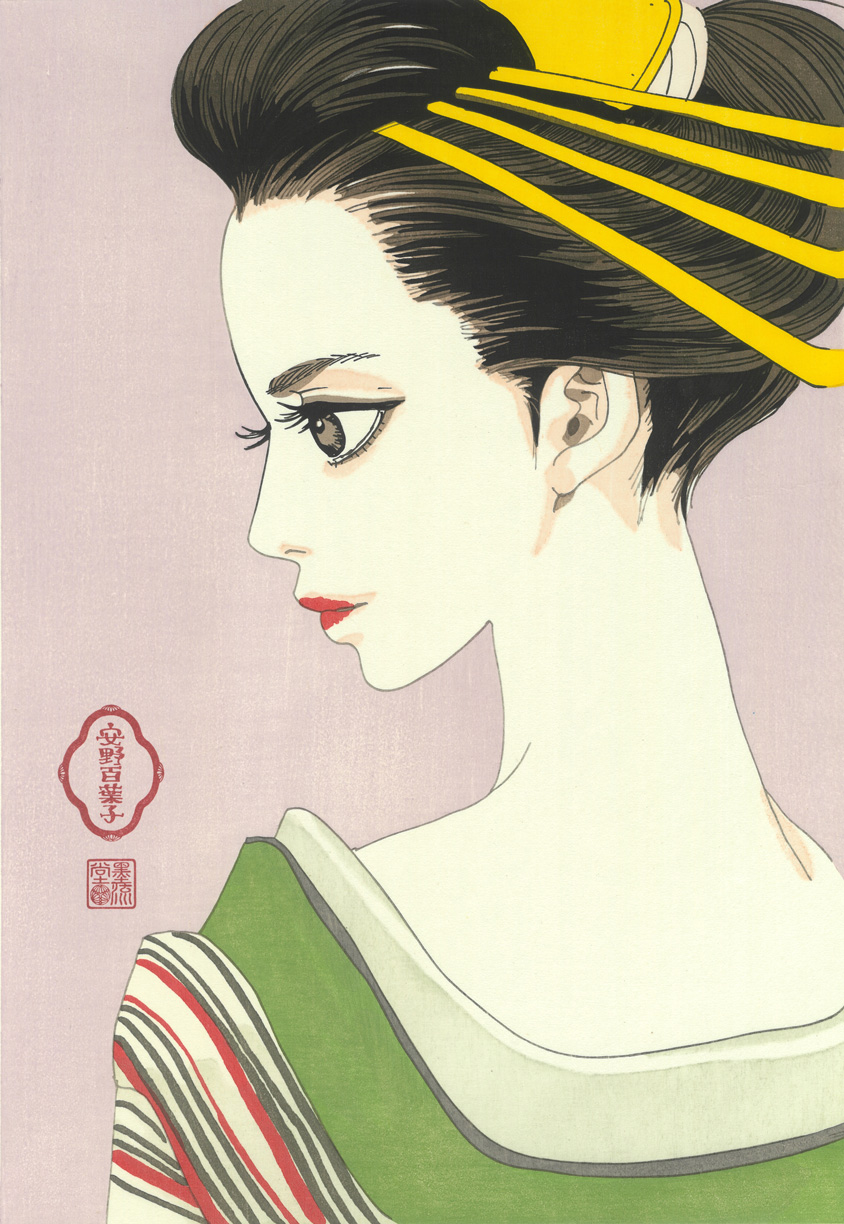

最初の章は「漫画往還」。浮世絵の成り立ちや楽しまれ方はある面、現代の漫画に似ている。というか、漫画の発展の根底には浮世絵があったと言われて頷ける。ということで、漫画界からは、水木しげる、楳図かずお、安野モヨコ、石ノ森章太郎。導入としてとても親しみが持てる。

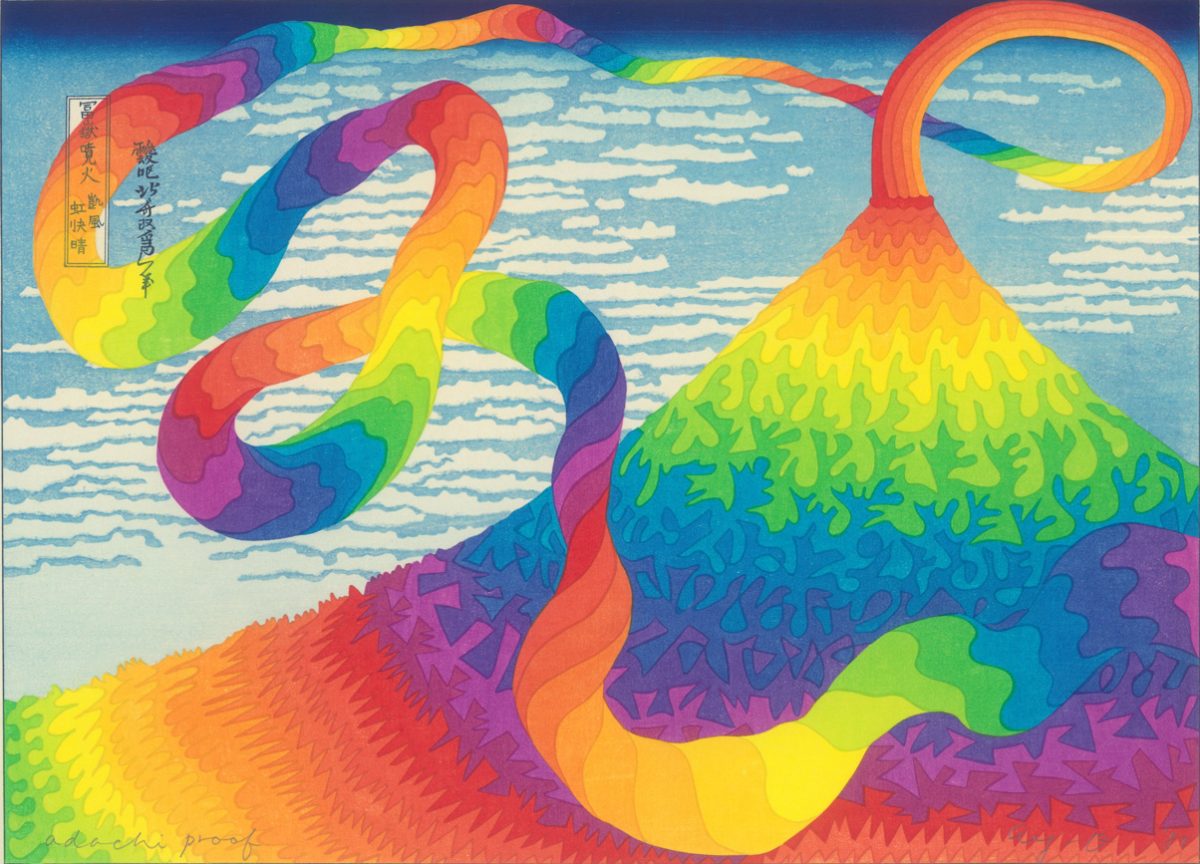

第2章は「北斎賛歌」。誰もが知る葛飾北斎の作品。とりわけデザイナーたちが魅了された。ここでは、粟津潔、浅葉克己、佐藤晃一、松永真らによる北斎への憧れと賛美を見よう。北斎といえば、アメリカの雑誌『LIFE(ライフ)』の特集「この1000年の間に偉大な業績をあげた世界の人物100人」(1998年)において、日本人で唯一選ばれた巨人である。多くのクリエーターたちの目標であるのは間違いない。

第3章「模索と実験」。戦後、高度経済成長期などの時代、印刷の技術や方式が高度に発達し、木版画の存在自体の意味を問うような時期もあったけれども、伝統の木版画での新たな表現を試み続けたクリエーターたちもいた。田中一光、黒川紀章、靉嘔、和田誠、フンデルトヴァッサーらの作品を紹介する。

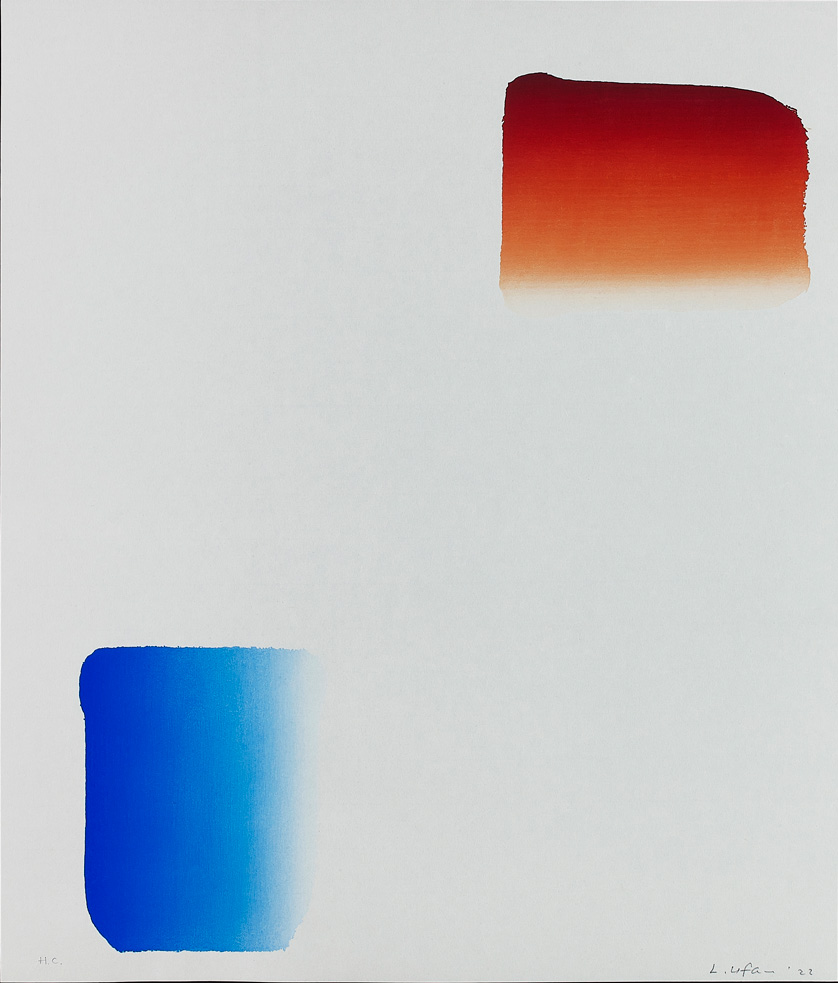

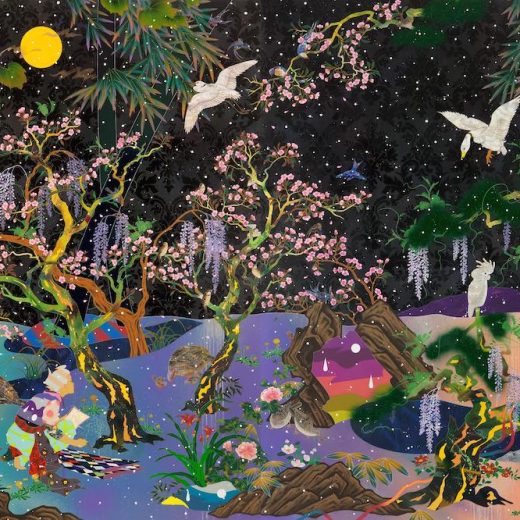

第4章は「現代の絵師たち」。草間彌生、横尾忠則、田名網敬一、加藤泉、塩田千春、名和晃平、ロッカクアヤコ、花井祐介、李禹煥、アントニー・ゴームリー、キキ・スミス、N・S・ハルシャ、ニック・ウォーカー、ジェームス・ジーン、アレックス・ダッジ、KYNEほか、錚々たるアーティストの名前が並ぶ。いずれの作品も2010年代以降に日本の彫師、摺師とともに制作した「現代の浮世絵」である。

第5章「継承と発展」。伝統木版画の技術を継承する彫師、摺師は現在50名くらいなのだそうだ。この技術、伝統をつないでいこうという動きがある。1994年に設立されたアダチ伝統木版画技術保存財団の活動もその一つだ。この章では同財団が企画・監修した木版画作品を紹介する。

江戸時代から現代へとつながり、さらに発展していく浮世絵の伝統を見に行こう。そして、同じく東京国立博物館平成館では18世紀の末、浮世絵の発展に大きな貢献をした版元の特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」が開催中だ。

浮世絵現代

会期:2025年6月15日(日)まで

休館日:月曜、5月7日(水) ※ただし、4月28日(月)、5月5日(月・祝)は開館

開館時間:9:30~17:00 ※毎週金曜・土曜日、5月4日(日・祝)、5日(月・祝)は20:00まで開館 ※入館は閉館の30分前まで

会場:東京国立博物館 表慶館

Yoshio Suzuki

編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。