友人の赤ん坊を抱いたとき、初めて人類と遭遇した地球外生命体の心境に近いものを感じたというYUさん。その小さな生命体を目の前にしたときにYUさんが心を震わせた理由とは――。連載「大川放送局」とは……

Illustration=YU

第4回「ベイビー」

僕ぐらいの年代になると周りの友人達に子供がいるということがこれといって珍しいことではなくなってくる。そして、ここ最近も、親しくしている友人カップルにベイビーができたりした。

正直なところ僕自身、子供が得意というわけではない。と、まあこんなことを言うとアナタって冷たい人なのねと言われてしまいそうなので、一応弁解しておくと決して嫌悪感や苦手意識があるというわけではない。単に幼な子と言うだけで無条件に溢れんばかりの父性で脳内を満たし、抑えきれない豊かな愛情表現で相手を包みこむことができるわけではないと言う意味である。

子供というのはもちろん、赤ん坊となれば無条件に可愛いというのは全く否定するつもりはない。ただその可愛さを裏打ちするように存在する、何の下心も企みも、汚された思想も持たない純粋無垢な存在を前に、僕は自分の無力さと不甲斐なさを感じずにはいられず、ただただ呆然とするほかにないということである。

それに比べると、犬や猫のような動物たちの方がいくらか簡単にそして単刀直入に、その造形的な可愛さの直球、ど真ん中ストレートボールを僕のキャッチャーミットに投球してくるのかもしれない。

要は、どうすればいいのかわからないのだ。

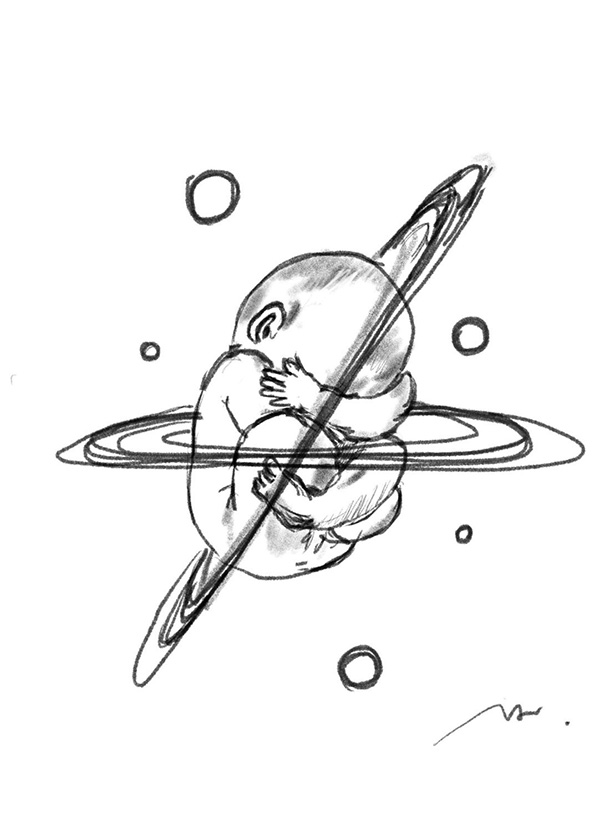

恐らく初めて人類と遭遇した地球外生命体の心境に近いのではないだろうかと想像する。そして、そんなことを考えてしまうのは、結局のところ僕が子を産むことを生物学的に不可能とし、その痛みに耐え抜くことができない無力な男性だからなのだろう。

子を抱く母親を前にすると、加えてそれが産まれたばかりの赤ん坊だったりした場合はなおさら、人間の中から人間が出現するという神秘を本当の意味で僕は受け入れることができない。SF作品の常套句的シーンである、配管や配線の入り乱れたカプセルの中から赤ん坊が取り出される方が、僕にとってはよっぽどリアルなのだ。

そんなこんなで先日、友人カップルのベイビーを抱かせてもらった(半ば強制的に)。まだ首も座っていない新生児の赤ん坊は、ハリウッド映画で使われるような出来のいい精密な赤ちゃんロボットのように見えた。そして、それはまるでこの世界のあり方を確認するように僕の腕の中でもぞもぞと手足を動かし、まるで生を授かる以前の記憶を辿るように、空虚へと視線を向けていた。

この謎に包まれた小さな生命体が時間の経過とともに、機動力を身につけ、言葉を覚え、価値観を纏い、大小の差はあれ、この世界に生きた爪痕を残すと思うと不思議でならない。そしてそこまで成長する過程で、何千回と授乳され、何千回とおむつを変えられ、何千回とあやされるわけである。

それは、この世のベイビー達が避けることのできない宿命なのだ。同時にそれらは先に生きゆく者達に課せられた使命であるともいえる。

その宿命と使命というそれぞれの線の最初の合流地点こそが生命の誕生であり、その点の向こう側にしか生存は存在し得ない。そう考え始めると、他者の存在こそが個の生存の絶対条件であるという現実が僕の前にうっすらと姿を現し、そしてその巨大な輪郭を音もなく見せ始める。

その条件が満たされないことは、

=dead(イコール デッド)

死を意味する。

それらを単純で残酷な自然の摂理として安易に片付けることもできるが、一方で、この世の人類の全ての生業が(例えそれがどんなに残虐な殺戮行為だとしても)、優しさと思いやりといった他者から送られる救済行為、即ち「純粋なる愛」の恩恵を傍受したことによってのみ引き出されることができる結果なのだといえるのではないか。

僕は友人の赤ん坊をこの手に抱いたその時、その5000gにも満たぬ重みの中にそれらの片鱗を直感的に感じ取ることになる。

そして静かに心を震わせた。

この文章を読んでいるあなたも、もちろん僕も、これまで地球上で生存することを許されたすべての人間が、例外なく自分以外の誰かから受けた「純粋なる愛」を土台とし、その上に個としての生命という樹木を育てているにすぎないと思うと、ほんの少しかもしれないが生きることそのものの真理に近づけた気がしてくる。そして同時に、生きることそのものへの感謝の念を感じざるを得ない。

YU

1989年2月26日生まれ。80'sサウンドをルーツに持ちながら、邦楽と洋楽の垣根を超えていく4人組ロックバンドI Don't Like Mondays.のボーカル。日本や海外での音楽活動や彼らのファッションセンスが多方面から注目を集めており、唯一無二の存在になっている。2022年1月9日に配信リリースされた楽曲「PAINT」がTVアニメ『ONE PIECE』の主題歌に。現在、YUがメインDJを務めるレギュラーラジオ番組、Interfm「 "I Don't Like Mondays. THE ONE"」、CROSS FM「GROW! I Don't Like Mondays. YUの "大人のレシピ"」が放送中。2023年7月に行われる国内フェスの「NUMBER SHOT2023」や「LuckyFes」、海外では「BUBBLEPOP」への出演が決定しており、さらに、10月1日(日)より、2023 A/W TOUR "RUNWAY"を開催予定。

■大川放送局

80'sサウンドをルーツに持ちながら、邦楽と洋楽の垣根を超えていく4人組ロックバンドI Don't Like Mondays.のボーカルYUの連載「大川放送局」。ステージ上では大人の色気を漂わせ、音楽で人の心を掴んでいく姿を見せる一方で、ひとたびステージを降りた彼の頭の中はまるで壮大な宇宙のようだ。そんな彼の脳内を巡るあれこれを、ラジオのようにゆるりとお届け。