東京が誇りに思うべき、“今”を生きるデザイナーに迫る本企画。第2回は、APOCRYPHA.のデザイナー、播本鈴二氏にご登場頂く。東京でのコレクションにも成功したデザイナーの考える現在とは。前編では、京都にオープンした初のオンリーショップについて、そのこだわりを語る。【連載 世界に誇るべき、東京デザイナー】

服づくりの本質をもっと伝えたい

―――まず最初に、なぜ初のオンリーショップが京都だったのかを教えて下さい。

実は、もともと僕が京都寄りの大阪で育って、京都には割と強い思い入れがある人間なんです。若い頃から結構京都に来ていましたし、単純に町として好きという。APOCRYPHA. というブランドも京都との親和性は高いのかなと思っています。なので、話を頂いた際には、すごくやりたいなと。単純に町を歩いているだけでも、その空気感だったり、建物の雰囲気だったり、独特の文化が明らかに日本の他の町と違う。そういう「The日本」の文脈の中でものを作れるっていうのは、すごく大きいメリットで、やりたいことでした。そこに店を構えているというのは、僕の中では一種のアイデンティティーになると思っています。

―――ものづくりの町と、これだけこだわられているブランドの相性はいいと思います。逆に言うと観光客も多い町で、そこには何か考えはあるんですか。

あくまで自分の理想の中に、街で着て、歩いて、目立ってくれたら、やっていて良かったなというのが根本にひとつあります。また、東京のようなミックスカルチャーでカオスな感じとは全く別の空気感で見られる服というのに憧れがありました。京都という場所で目立てたら、認知されるじゃないけど、理想ではありますよね。東京だったら東京の、すごく独特の文化があるんですけど、京都ってどちらかというと、感覚的にはパリだったりミラノだったりと近い空気感で。日本でいうなら京都がそういう都市なのかなというのは何となくあるんです。ファッションだけに限った話じゃなく。自国の文化を強く持っている。自分もコレクションに反映する中で日本という国、空気感を大事にしているので。この国に馴染む服、それが見たいなという想いとしては京都はふさわしいと思っています。

―――こだわりが強い方なのでオンリーショップはとても腑に落ちました。他の物に並んでみるより、APOCRYPHA.だけでみた方が魅力が伝わるブランドだと思っています。なので、百貨店の中でやるというのは少し意外だなという部分はありました。

正直、結構悩みました。すごく悩んだんですけど、いろいろな方にみて頂きやすいというのもあるし、単純に物を売るため、利益を上げるためというよりは、現実空間でAPOCRYPHA.を見てもらいたいという想いが強くありました。いろんな看板が集められた中にあることに、もう一つ意味があるのかなと考えた上で、館に入ると決めました。館側の協力もあるし、僕たちも初めてお店を出すっていうところで、自分たちの力以上のことができる。ノウハウという部分では僕らはもっと勉強しないといけないので。そういう意味ではその協力が得られる大きいバックがあればと。本当に表現したいことだったりも、館の中でやらせて頂いた方が実現できるんじゃないかっていうことで。より多くの人に見てもらうには、圧倒的に今回のスタイルがみてもらいやすいですし、より気軽にみれる。正直、まだ僕らのブランドだと間違いなくメリットの方が大きいんです。

APOCRYPHA.オンリーショップの店内写真。アトリエに近い雰囲気を出したいという播本氏のこだわりもあり、随時アップデートされる予定。

店内のブランドロゴ。壁面にはムラのある漆喰など、デザイナー播本氏のこだわりが詰まっている。

―――このオンリーショップの全体像やこだわった部分を教えて下さい。

普段の作業風景というのを、ちょっと感じてもらいたいなと思っています。単純にお店って、すごくきれいに飾って、それっぽい雰囲気を醸し出して、というのも全然カッコいいとは思います。ただ、僕らみたいなブランドがやる時には、じゃあ何をみせるのかといったら、インディビジュアル感というか、こういうブランドだ、というのを如実に表現したかった。要は、自分が普段作業している風景を拡張させた空間を、ここに置きたかったんですよね。メインの平台の方はいわゆるパターン机をモチーフにした台を制作していて。ラックも敢えてゼットラックを。僕はよくカラーボックスを使うんですけど、それを使ったりとか。もう本当にここまで見せてどうなんだろうということを結構やっています。作業現場って、実は割と雑多で。何かをそんなに飾り付けることってないんです。ほんと安いカラーボックスを大量に購入して、乱雑に置いてっていう。なので、ショップだからといって、整った空間というのがすごく嫌だったんです。

本当に日常の拡張ですよね。普段やっていることを拡張したことをここに表現したかった。ライブ感もそうです。壁のペンキとかも、結構細かくこだわっていて。もともと壁をどう埋めるかみたいな話を、ずっとしていたんですけど。今回ペンキ屋さんが入ってくれた時に、塗り方って結構パターンが多いのですが、いろいろなサンプルをみせてもらう中で、普段店では絶対にやらない塗り方をお願いしたという。左官みたいな塗り方だったり本当にいろいろある中で、今回は、敢えて適当にやってもらってるんです。すごいランダムに。

―――漆喰とは違うんですか?

漆喰とは違って、本当に適当にやってくれと言いながら。職人さんも40年ぐらいの京都の老舗のペンキ屋さんなのですが、すっごいノリノリでやってくれたんですよ。「そんな感じでやるんですか! やったことないですけど、ちょっと待ってね! 今、神降りてきているから! 降りてきた! 」って(笑)。ゴッドハンド、ゴッドハンドって自分で言いながらずっとやってくれて。

―――いびつな感じは、計算というよりはライブ感なんですね。

そうですね。もともとはこれで行こうって決まっていて、先に入ってもらっていたんですね。僕は後から来たんです。そこで、全部塗るのは止めようと。全部塗っちゃうと、ただのそういう壁なので。何も塗っていないフラットな部分と分けることで、職人の技を際立たせることができると思いました。ある種、職人の遊び的なものですね。APOCRYPHA.のものづくりは職人の手作業とか、そういうところに対するリスペクトを大事にしている。そういう部分を大事にしながら、ゴッドハンドに作ってもらったら、本当に独特のオリジナルの壁になりましたね。

店内に飾られるオブジェ。普段から単管蛍光灯が好きという播本氏。洋服制作時のいい意味でカオスな状態とひらめきが表現されている。

―――このオブジェも印象的ですね。

そもそも単純に単管蛍光灯がすごい好きなんですよ。これは1種の表現のツールとして、頭の中のごちゃごちゃ感というか、そういうものを表現しました。頭の中のぐちゃぐちゃな思考とひらめきみたいな感覚ですかね。

すごく多いんですよ、考えることが。パターンをひいていると、そのなかでデザインが思い浮かぶのですが、いざそのデザインをパターンに落とし込むことまで考え直してしまうと、成立しなくなる。さらに、生地の柄だったり。最終的なビジュアルに落とし込むとどうなるのかとか。結局、全部つじつまが合うことは、最後の最後までない。最悪、そのコレクション終わって販売も終わったタイミングでも、自分の中ではまとまりきっていなかったりします。

―――内装もまだまだ進化しそうですね。

はい。多々あるんですけど、直したいというか、飾り付けたいものと、置きたいものがもっとあって。普段作っているパターンの原型だったりとか。例えばこのジャケット(下の写真)なんかは、最初に紙で原型を作ってから形に落とし込んでいく。こういうパターンの原型とかを飾って、普段のアトリエの空気感にしたい。

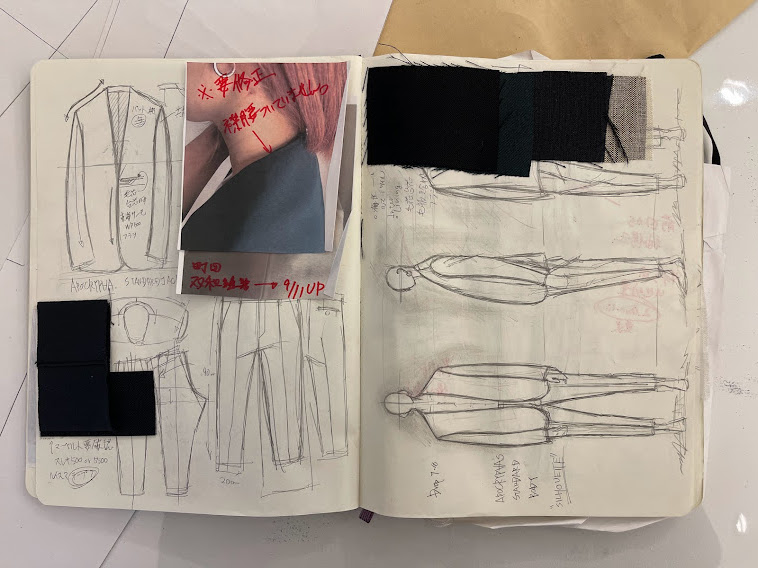

播本氏がコレクション制作時に使用しているノート。店内では実際のウェアと連動し、飾られる。

今季のジャケットと実際に使用していたパターンの原型。

実際の生地見本と播本氏のデザイン画。デザイナーの脳内をここまで見られるブランドは少ないので、一見の価値あり。

―――こんな本格的なものを、生でみることないですからね。

こういうのをもっと飾りつけたいなと思っています。あとはこの辺の、普段デザインを書いているノートですね。今お店にあるコレクションの制作時のデザイン画なんですけど。こういうのをモチーフとして見てもらいたいなというのがあるので、そこはどんどん改善していきます。

やっぱり、この職業をやっててすごく感じるのが、デザイナーという職業ってあまり理解してもらえないということ。どういうプロセスを踏んでいるかとか、デザイナーによってもやることが違うとか。やはり僕はインディビジュアルという言葉をひとつのテーマにおいています。アイデンティティーの部分で、ブランドとしてそういうところを感じてもらいたい。普段は触れられない部分に少しでも触れてもらいたいなっていうのが、お店をやるひとつのきっかけになったとも言えます。

デザイン画やパターンの原型が実際に飾られている店内写真。

―――これぞ、デザイナーだと思います。ディレクターとは、また違いますよね。

そうですよね。僕はもともとパタンナーをやっていたので、服を構成する上で、一番大事なのはパターンだと考えていて。その人の引くパターンの中に、自分なりの形を作れるわけじゃないですか。外注さんを否定するわけじゃないんですけど。もちろん外注さんは外注さんで素晴らしく、勝てないなという部分がたくさんあります。ただ、やはり、オリジナルの形に対してこういったデザインのディテールをまんべんなく落とし込んでいけるっていうのは、一人でデザインからパターンまで手がけるブランドだから出来ることなのかなと思っています。そういうブランドの裏側をもっと知って欲しい。出来上がるまでのプロセスというのをみて欲しい。商業的じゃなくて、アートという言い方をしてしまうのは嫌いなんですけど、僕はファッションがやりたいわけじゃなくて。言葉を伝える、あくまで表現のツールなんですよ。

もちろん自分がやっていることは、ファッションなんです。だから、それなりにお洒落かどうかというような考えはすることはあるんですけど。でも、その感覚って人それぞれじゃないですか。僕が思うファッションが正解かといえばそんなことないですし。その中で、ひとつの答えとして、僕が作るようなウエアがあってもいいということを、もっと推していきたいですね。今の日本のファッションを全否定するわけではないんです。ただ、ちょっと寂しいなと思っています。もちろん、こういうやり方をしているデザイナーさんもそれなりにいらっしゃって、僕もそういう人たちを見ていると、すごくいいなと共鳴するものがたくさんあったりしますし。ただ、それがお客さんに伝わることってほとんどなかったりします。それを少しでも伝えていって、今までとは違う、日本のファッション全体の見方を開拓できたらいいなと思っています。

Reiji Harimoto

APOCRYPHA.デザイナー。服飾専門学校を卒業後、ヨウジヤマモトへ入社。メンズパタンナーとしてアトリエで経験を積む。2014年よりレディスウェアブランド『REIJI HARIMOTO』を立ち上げ、メンズテーラーの技術と知識をレディスウェアに落とし込んだコレクションを展開。同時に、ドラマやアーティストのMV衣装を手がけるなど多くの衣装製作を担当する。REIJI HARIMOTO活動休止後、アンダーウェアや化粧品ブランドのアートディレクションを務める。’20年春夏コレクションより『APOCRYPHA.TOKYO』をスタート。

APOCRYPHA. KYOTO

住所 京都市下京区四条寺町下ル貞安前之町605 藤井大丸2F

TEL:075-221-8181(京都藤井大丸代表)