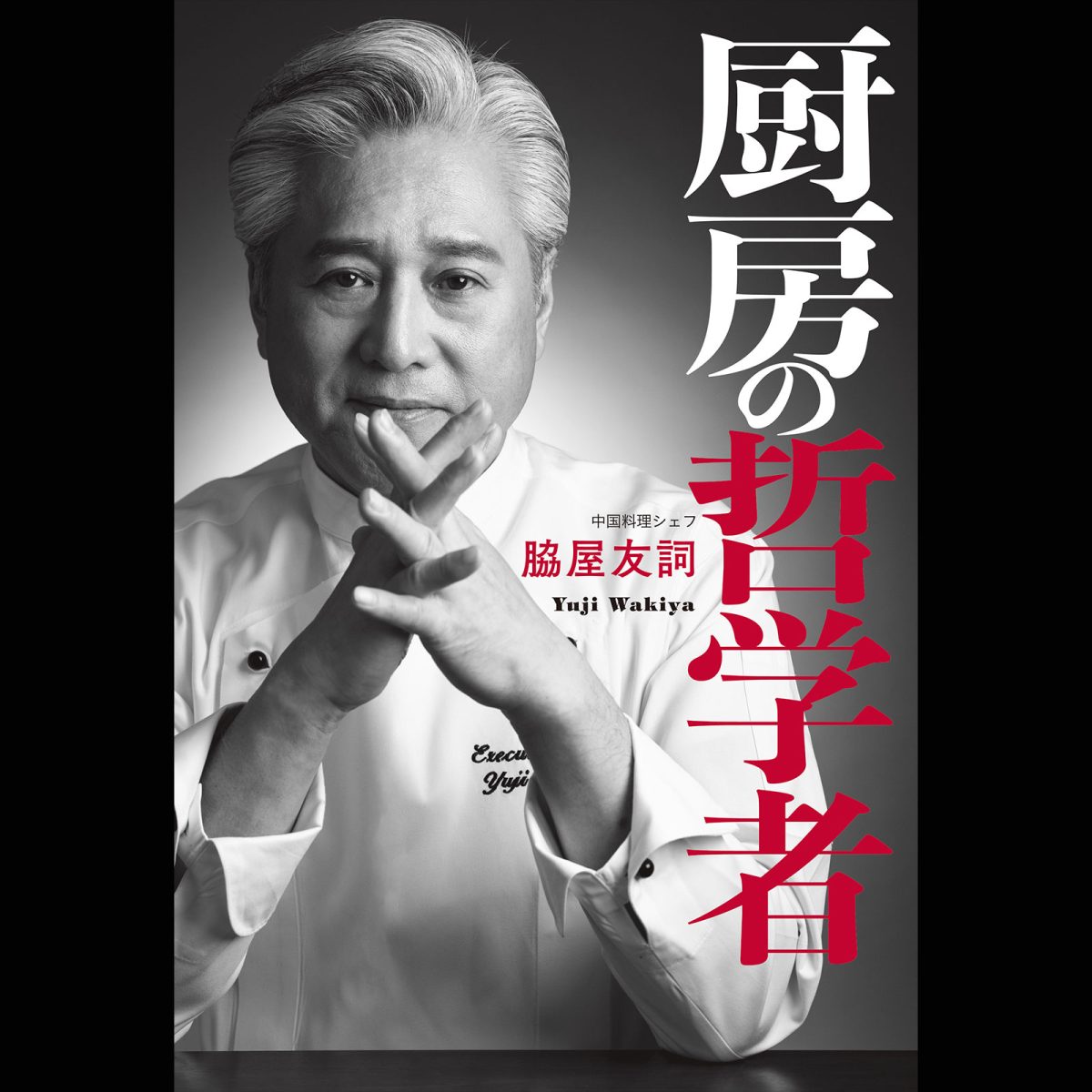

国内はもとより香港や台湾、ニューヨークの食通をも震撼させた天才シェフ、脇屋友詞が、2023年暮れ、50年におよぶ数奇な料理人人生を1冊にまとめた自伝『厨房の哲学者』を出版。王道の中国料理の料理人であることを目指した脇屋シェフが、モダン・チャイニーズの旗手と呼ばれ、本場中国の料理人たちからも教えを乞われるようになるに至ったのはなぜか。インタビュー後編。 #前編

どれだけたくさんの種類の料理が作れるかが一流の証

脇屋シェフは最初からヌーベル・シノワ、つまり新しい中国料理を志向したわけではない。

彼が魅入られたのは、長い歴史を持つ中国料理の驚くほど多彩な技法であり、手間暇をかけて食材の美味しさを極限まで引き出す工夫の数々だった。だから目の前の親方や先輩を目標に、ひたすら地道に腕を磨いた。

王道の中国料理の料理人であることを目指した脇屋シェフが、モダン・チャイニーズの旗手と呼ばれ、本場中国の料理人たちからも教えを乞われるようになるに至ったのはなぜか?

「新しい中国料理を作ろうとか、中国料理に革新を起こそうとか、そんなこと微塵も考えてなかった。目の前の先輩よりもいかに早く、綺麗に筍(たけのこ)を切るか。中華鍋の中の炒飯を高く空中に放り投げられるか。

そういうところから始まって、次はどれだけたくさんの種類の料理が作れるか。中国語でメニューを菜単(ツァイタン)というんだけど、一流の中国料理店の菜単は厚い。赤坂の『山王飯店』の菜単には201種類の料理が載っていた。

たくさんの料理を作れることが中国料理店の一流の証で、それは料理人も同じこと。だから3年で『山王飯店』を辞めて次の店に移った。その店の菜単には293品の料理があったから」

Wakiya流の誕生

それからの7年間で5つの中国料理店の厨房で働いて腕を磨いた。転機が訪れたのは27歳の時。永田町キャピトル東急ホテルの中国料理店『星ケ岡』で料理長補佐を務めていた時のこと。

東京郊外の立川市に開業するホテル内の中華料理店の料理長をやらないかと誘われたのだ。嬉しい申し出だったが、引き受けるつもりはなかったという。

「40年近く前の立川です。道は土埃の立つ砂利道で、ホテルの前には昭和記念公園まで何もない空き地が広がっていました。ここでは自分がやりたいような中国料理店はできない。

今言ったように本格的な中国料理店の菜単は分厚くて、100種類も200種類もの料理が載っている。僕が料理長になりたいのはそういう店で、こういう場所にそんな中国料理店を作ってもたぶんお客さんは来ないだろうから。

けれど僕を料理長に誘ってくれたそのホテルのオーナーが熱心に、『あなたなら上手くやれる。メニューは好きなように決めていい。失敗したら都心に脇屋さんの店を作るから』とまで約束してくれた。

それで心を動かされて、そのホテルの料理長を引き受けたんです。結果は予想通りだったけど……」

店の名前は『楼蘭』。後輩の料理人4人をスカウトして5人体制で始めた。菜単にはつばめの巣からフカヒレ料理まで181品の料理を並べた。

都心の高級中華料理店と比べても見劣りしない堂々とした菜単だった。けれど、肝心の客が入らなかった。価格も都心の一流店とあまり変わらなかったから。

何ヵ月もその状態が続き、困り抜いて思いついた「窮余の一策」が、脇屋流ヌーベル・シノワとして後に開花することになるコース料理だった。

「181品の料理を菜単に載せるには、毎日そのための仕込みをしなきゃいけない。早朝から基本の出汁を取り、何日もかけてフカヒレや鮑などの乾物を戻し、肉や野菜の下拵えをします。

だけど、お客さんが来ない。たまに来てくれるお客さんも、注文するのは麺類とか炒飯くらい。だからと言ってメニューの数を減らしたくはなかった。それで料理を一人分づつ皿に盛りつけるコース料理を考えた。

中国料理は何人分かを白い大皿に盛るのが普通だったんです。それをフランス料理のように少量ずつ器に美しく盛りつける。そういう料理を9品から10品コースでお出しする。それまでの中国料理店は、何種類も食べようと思ったら4人とか5人とかたくさんの人数で行きゃなきゃいけなかった。

だけど僕のコースはカップルで来ても10品も食べられる。このコース料理が人気になって、都心からも他府県からも、お客様がどんどん来るようになったんです」

それが1980年代終わりのこと。この時の料理が、現在のWakiya流の中国料理へとつながる。

「僕の料理は、お釈迦さまの手のひらで遊んだ孫悟空みたいなもの」

初期のコース料理の内容は伝統的中国料理がほとんどだった。そこに季節の旬の食材を使った料理が加わり、やがて和や洋の食材までも自在に使いこなした従来の中国料理では考えられないような独創的な中国料理が次々に生まれる。

この地球上に存在するあらゆる食材が中国料理になる、と脇屋シェフは言う。

「さまざまな食材、世界中のさまざまな料理法の影響を受けて、僕の料理は変化していったのだけれど、どこまで行っても僕の料理は中国料理だった。僕はお釈迦さまの手のひらで遊んだ孫悟空みたいなもので。中国料理のおかげで僕は自由に遊ぶことができたし、これからももっと遊ぼうと思っているんです」

東京・銀座にビルを建て、そこに新しい中国料理店『Ginza脇屋』をオープンしたのも彼流の「遊び」の一環なのだろう。定員8名のカウンターで脇屋シェフが客の目の前で料理を作る。メインの調理器具は中華鍋ではなく窯だ。

「中国料理といえば中華鍋と思われてますけど、鉄製の鍋の歴史はせいぜい数百年ですよね。窯はその前から使われていた。直火で料理をしていた時代の方が長いはずです。その原点に戻って、もういちど自分の中華料理を考え直してみたいんです。

中国料理は火の料理と言われるけれど、数十秒で数百度に達する窯を使ったらどんな料理が生まれるか。いまいろいろ試行錯誤をしているところです。たとえば鰻を窯で焼いたらどどうなるかとかね。

僕が作る以上、それはどこまでも中国料理になる。鰻を窯で焼いた中国料理。どんな料理になるか、ワクワクするでしょう。15歳の頃の自分に、こういう日が来ることを教えてやりたいですね。『よく辞めずに続けたね』って(笑)」

脇屋シェフは著書の冒頭にこう記している。

夢がなくても、心配することはない。

『厨房の哲学者』脇屋友詞著

何かにがむしゃらに打ち込む間に、見えてくる夢というものは確かにある。

実はそういう夢の方が多いのではないか。

いや、そういう夢こそがほんとうの夢なのではないか。

その話がしたくて、この本を書き始めた。

脇屋友詞/Yuji Wakiya

1958年北海道札幌市生まれ。大森市立第八中学校を卒業後、赤坂『山王飯店』、自由が丘『楼蘭』、東京ヒルトンホテル/キャピトル東急ホテル『星ケ岡』などで修業を積み、27歳で立川リーセントパークホテルの中国料理長に就任する。現在は『Wakiya一笑美茶樓』『トゥーランドット臥龍居』など都内に4店舗の中国料理店を経営する。2014年、秋の叙勲にて黄綬褒章を受賞。公益社団法人日本中国料理協会会長。2023年12月東京・銀座5丁目に『Ginza脇屋』を開業した。