熱帯夜が続き、睡眠の量も質も低下気味ではあるものの、「夏の間だけだから」と放っておいては危険。ガンや認知症、肥満のリスクがアップするかもしれない。その理由を、睡眠学の権威・スタンフォード大学西野精治教授に解説してもらおう。1回目。

日本の成人の睡眠時間は危機的な状況

2021年に発表されたOECDの調査では、対象となった世界33カ国の平均睡眠時間が8時間28分だったのに対し、日本は約7時間22分で最下位という結果に。さらに、厚労省の「令和元年国民健康・栄養調査」によると、日本の成人の約4割が睡眠時間6時間以下で、働き盛りとされる30代から50代にいたっては、約4割が「5時間以上6時間未満」、約1割が「5時間未満」に該当。これらのデータからも、日本人の睡眠不足はいかに深刻かが伺えよう。

とくに熱帯夜が続く今の季節は、寝苦しさから睡眠不足になりがちだ。それを、「夏だからしかたがない」と放っておくのは禁物。

「個人差はあるものの、理想的な睡眠時間は7時間程度とされています。眠れない状況が続いてしまうと、体調を崩すだけでなく、高血圧や糖尿病、肥満、アルコール依存症に薬物依存症、うつや不安神経症といった精神疾患、認知症、ガンなど、さまざまな病気のリスクが高まってしまいます」と、西野教授は警鐘を鳴らす。

睡眠は、生活習慣病や認知症、ガンといった重大な疾患と深い関係にある。それが明らかになったのは、ここ数十年のこと。

「睡眠は疲れをとり、リフレッシュするためのもの。長らくその程度にしか考えられていなかった睡眠が科学的学問として盛んに研究されるようになったのは、1950年代に、身体は眠っていても脳は活動している状態という“レム睡眠”が発見されたのがきっかけでした。

まず注目されたのは、記憶の整理と定着。当初、レム睡眠が関係していると考えられていましたが、その後研究が進み、身体も脳も休息しているノンレム睡眠時も含め、睡眠全般が記憶の整理や定着に重要な役割を果たしていることがわかったのです」

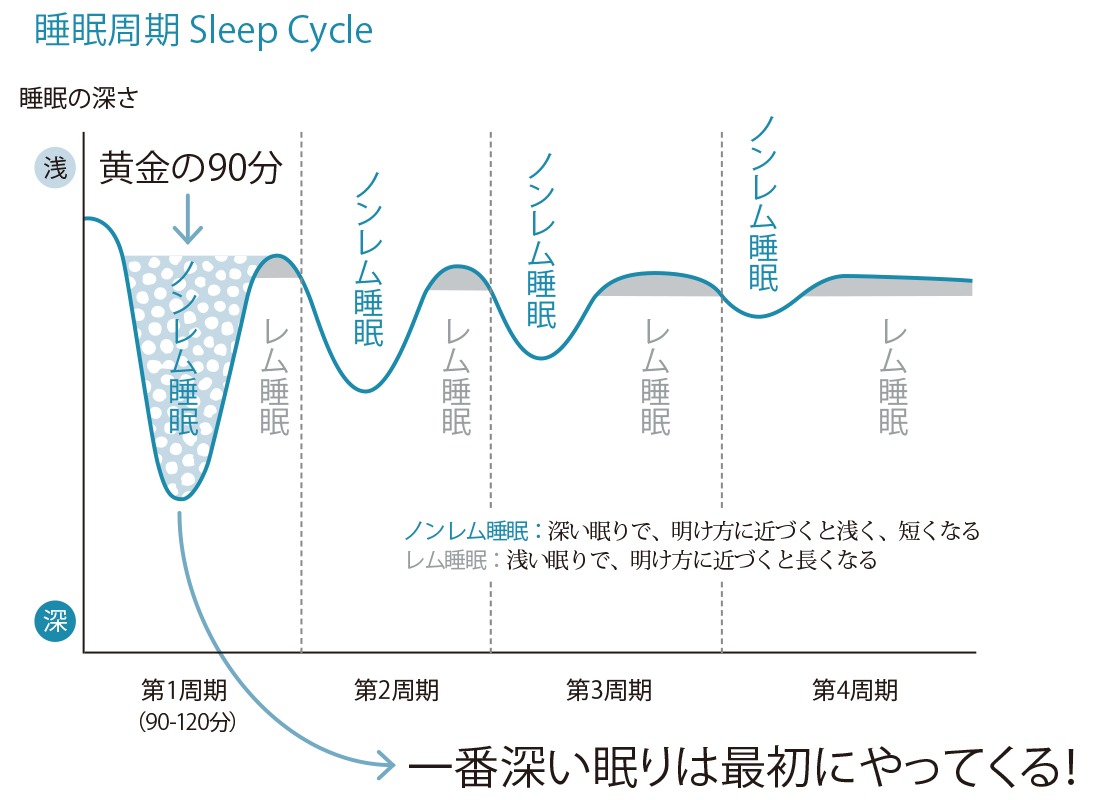

その後、日中は活動の神経とされる交感神経が優位なのに対し、眠っている間は休息の神経である副交感神経が優位になり、心身をリラックスさせることが判明。1960年代には、入眠直後に訪れる最も深いノンレム睡眠の時間帯に成長ホルモンの分泌が活発化することが明らかになった。

「成長ホルモンは、子供の場合は文字通り成長を促しますが、大人にとっても、骨や筋肉、皮膚といった身体のメンテナンスや新陳代謝の促進など重要な役割を担っています。私が、入眠時に訪れる最も深いノンレム睡眠を“黄金の90分”と呼ぶのはそのためです」

“黄金の90分”は免疫力がアップ

「記憶の整理と定着、心身のメンテナンス、ホルモンバランスの調整だけでなく、風邪といった感染症からガンまで、さまざまな病気に対する免疫力を強化するにも、じゅうぶんな睡眠は不可欠。実際、質の良い睡眠がとれていないとガンの罹患率が高まるというエビデンスもあります」

免疫細胞の中には、1度侵入した病原体を認識し、その病原体が再度体内に侵入した際、素早く反応して排除するT細胞がある。このT細胞が病原体の特徴を記憶するのが、入眠直後に訪れる“黄金の90分”であるノンレム睡眠時。また、ガン細胞になりやすい異形細胞やウイルス感染細胞を攻撃する司令塔となるCD4ヘルパーT細胞や、直接攻撃を加えるナチュラルキラー細胞やマクロファージと免疫細胞も、じゅうぶんな睡眠がとれていないと機能が低下するという。

「近年は、睡眠とアルツハイマー型認知症との関係についても、大変興味深いことがわかってきました。

脳内にはさまざまなタンパク質があり、使い終えた老廃物は排出され、新しいものに置き換わります。老廃物の代表例がアミロイドβで、これがうまく排泄されずたまって老人斑というシミをつくるのが、アルツハイマー型認知症の原因の一つだと考えられています。また、タウプロテインというタンパク質が異常に蓄積してしまうと、神経細胞に障害を引き起こすことも明らかになりました。つまり、脳内の老廃物をスムーズに取り除くことが、アルツハイマー型認知症の予防につながるのです。

では、脳の老廃物はどのように取り除かれるのか。体内の老廃物はリンパ液によって体の外に排出されますが、脳内にリンパ液はありません。この謎を解明したのが、2012年に発表された『グリンパティック・システム』。脳表や脳室内にある脳脊随がリンパ液の代わりとなって脳内に存在する老廃物を洗浄し、脳の外へと排出していることが明らかになったのです。

そして、このグリンパティック・システムが最も効率よく働くのが睡眠中。つまり、睡眠が足りていないと認知症のリスクが高まることになります」

1955年大阪府生まれ。1987年、当時在籍していた大阪医科大学大学院からスタンフォード大学精神科睡眠研究所に留学し、2005年、同大学睡眠生体リズム研究所所長に就任。『スタンフォードの眠れる教室』をはじめ、著書多数。

この他、睡眠不足は、食欲を抑制するレプチンというホルモンが出づらくなる上に、食欲を増進させるグレリンというホルモンの分泌が活発化して肥満につながることや、交感神経優位な状態が長引くことで高血圧を誘導すること、血糖値を上昇させる糖質コルチコイドを過剰分泌させ、糖尿病を引き起こすことなども指摘されている。つまり、健康を維持するには良質な睡眠が欠かせないというわけだ。

次回は、寝苦しい夏でも良質な睡眠を確保する方法について、西野教授にアドバイスしてもらう。