AND MORE

2024.06.14

知っていることを知らないと思ってみる―ソクラテスの無知の知

新しい発想で世界経済をけん引する企業が次々と登場する欧米に比べ、なぜ日本ではイノベーションが生まれないのか。それは、欧米では子どもの頃から「当たり前を疑うことが大事だ」と徹底的に教え込まれ、物事を批判的に思考するクセができているから。その教育の根底にあるのが「哲学」だ。好評発売中の『「当たり前」を疑う100の方法』(幻冬舎新書)では、人気哲学者の小川仁志さんが古今東西の哲学から、マンネリを抜け出し、ものの見方が変わる100のノウハウを伝授。本書より、試し読みをお届けします。第2回。➡︎ 第1回から読む

知ったかぶりをした時点で、それ以上知る機会を逃してしまう

古代ギリシアの哲学者ソクラテス(紀元前470頃―紀元前399)は、哲学者になる以前、あることに気づきました。それは、ソフィストと呼ばれる賢者たちが、なんでも知っているふりをしているだけで、本当は何も知らないということでした。

そこで、何も知らないと自覚している分だけ、むしろ自分の方が優れているのではないかと悟ったのです。というのも、知ったかぶりをした時点で、人はもうそれ以上知る機会を逃してしまうからです。

一方で、無知であることを謙虚に認め、さらに知ろうとすれば、知識が増えてより賢くなるチャンスが開かれます。そうしてより真理に近づくことができるのです。これが「無知の知」という概念の意味するところです。

だからソクラテスは、知を探究し続けるべきだと説いたのです。そしてその営みを、知(ソフィア)を愛する(フィレイン)という意味のフィロソフィア、つまり哲学と呼んだわけです。哲学は無知の知への気づきから始まったといっても過言ではありません。

このように、知っているつもりのことでも、あえて知らないと思って疑ってみることで初めて、新たな世界が開かれるといっていいでしょう。他者の発言に対して知ったかぶりするのをやめるだけでなく、自分自身にも謙虚になり、改めて調べたり、考えたりしてみてください。

〈こんな感じで使ってみよう〉

Q、誰でも知っているはずの足し算の意味を、あえて知らないと思って疑ってみてください。

A、もし自分が足し算の意味を知らないとしたら、1+1=2である理屈がわからないということになります。なぜ1+1が2になるのか? そもそも何をもって1とするかですが、1を何らかの一つの塊ということだとすれば、その塊と同じ大きさのものがもう一つあれば、それが「2つある」という状態を指すというのはわかるような気はします。ただ、その塊の重さがそれぞれ違う場合も、本当に1+1=2といえるのでしょうか? いや、その塊を構成する物質が違っていてもこの理屈が成り立つのかどうか。

面白いのは、こういう見方をすることで、物事を足せば単純に量が増えるとはいえなくなってしまう点です。こんなふうに、知っているはずのことをあえて疑うと、世界が違って見えてきます。

PICK UP

-

LIFESTYLE

PR2025.12.5

新しい別荘所有の形「GLAMDAY STYLE」を選ぶべき理由。管理不要・貸出可。 -

WATCH

PR2025.12.17

ブランパン「ヴィルレ」の新色、ゴールデンブラウンが上質の輝きを -

LIFESTYLE

PR2025.12.17

2026年国際大会モデルのスキ-ウェアも発表。神戸「デサント」新店で“世界が認める機能美”を体感 -

LIFESTYLE

PR2025.12.24

まるで“空飛ぶラグジュアリーホテル”。ボンバルディア、世界最速のプライベートジェットとは -

LIFESTYLE

PR2025.12.24

【アイヴァン×ゲーテラウンジ】限定イベント「鼈甲夜会」で知った、鼈甲眼鏡の神髄とは -

LIFESTYLE

PR2025.12.24

エグゼクティブに、フォルクスワーゲンのファーストクラス「パサート」という最適解。365日、仕事に、遊びに -

PERSON

PR2025.12.24

全国で金賞受賞歴1位。250年の老舗酒蔵、土佐鶴酒造の日本酒とは -

LIFESTYLE

PR2025.12.25

武田真治、BYDに驚愕! 軽・オフィス・サウナ…EVカー最新事情 -

PERSON

PR2025.12.25

【アイヴァン】養老孟司「世界の本当の面白さは“片付かないところ”」

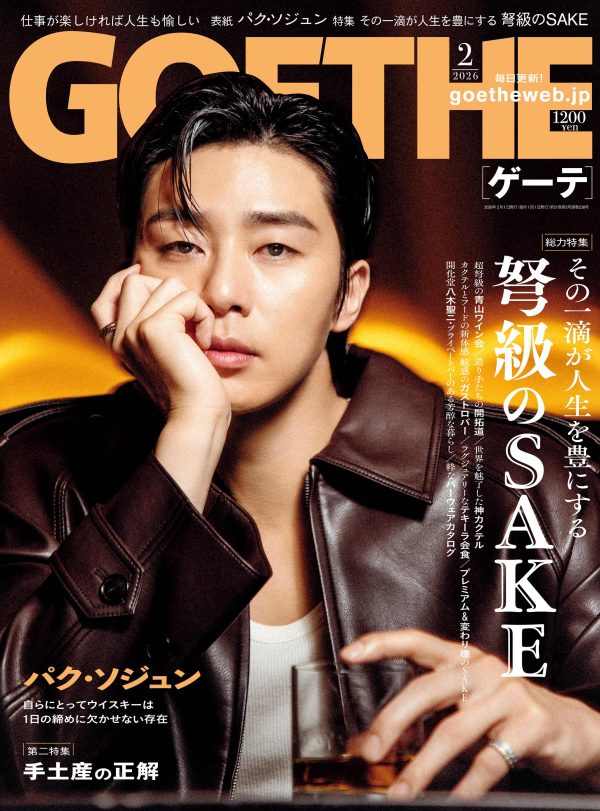

MAGAZINE 最新号

2026年2月号

その一滴が人生を豊かにする 弩級のSAKE

仕事に遊びに一切妥協できない男たちが、人生を謳歌するためのライフスタイル誌『ゲーテ2月号』が2025年12月24日に発売となる。特集は、その一滴が人生を豊かにする弩級のSAKE。表紙は俳優のパク・ソジュン!

最新号を購入する

電子版も発売中!

GOETHE LOUNGE ゲーテラウンジ

忙しい日々の中で、心を満たす特別な体験を。GOETHE LOUNGEは、上質な時間を求めるあなたのための登録無料の会員制サービス。限定イベント、優待特典、そして選りすぐりの情報を通じて、GOETHEだからこそできる特別なひとときをお届けします。